彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の井伊

軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(かぶ

と)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:10月26日】

風呂上がり熱燗美味く山眠る ![]()

高山 宇 (赤鬼)

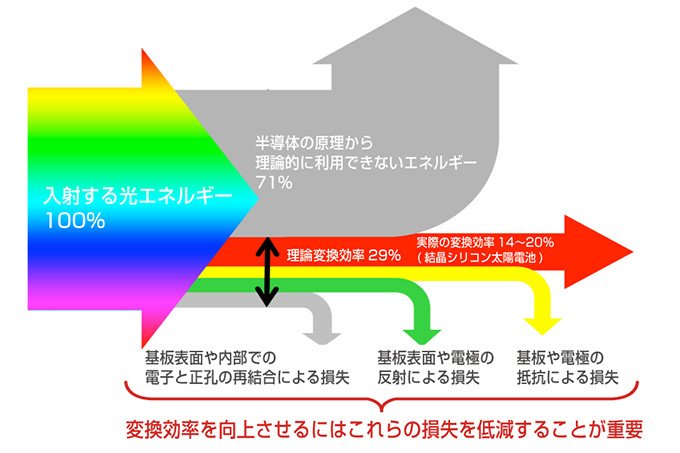

✳️ 積水化学、曲がる太陽電池を堺で量産

26日、積水化学工業は堺市にあるシャープ本社工場の建物を買い取り、薄

くて曲げられるペロブスカイト太陽電池の量産を2027年に始めると発表し

た。生産量は徐々に引き上げ、30年には原発1基分の発電容量にあたる年

100万キロワット分の電池をつくる。設備の導入費なども含めた投資額は

約3100億円を見込む。うち約1600億円は政府から補助を受ける。工場の

運営は2025年1月に大阪市に設ける新会社「積水ソーラーフィルム」が担

う。積水化学が86%、日本政策投資銀行が14%を出資する。

【迷惑を掛けない高齢者の健康法⓵】

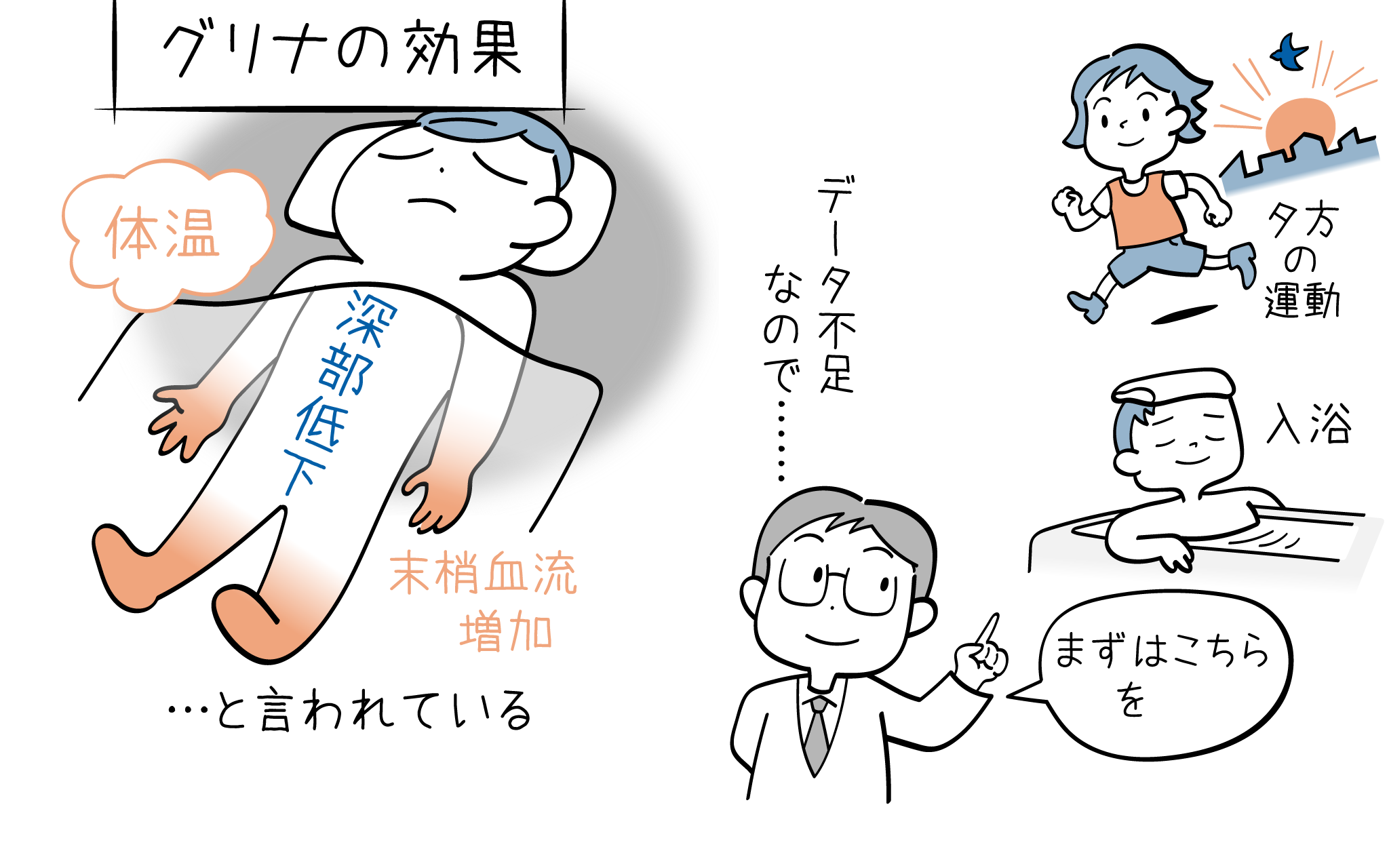

⛑️ グリナの効能

睡眠のサプリメントとして、アミノ酸のグリシンが発売されていた。さか

んに宣伝もされているので、深夜作業(PC)打ち込み最寄りのセブンで購

入(三日分)。いずれもこれまでより睡眠時間が延びてはいない?が、深

く眠り感がある。もっとも、夢はいつものように見ている(目覚め時で確

認)。グリシンの睡眠サプリメントとしては、味の素から「グリナ」が発

売されている。製品ホームページを見てみると、実験データとともに睡眠

に対する効果がうたわれている。ですがこのデータは少ない。グリシンを

服用すると、腸から血中に取り込まれ,グリシンの血中濃度は30分後をピー

クに増加し、その後4時間ほどかけて半分になる。脳の周りには血液脳関

門というバリアーがあり、脂っぽい物質しか通さないようになっていない。

グリシンはアミノ酸ですから、ほとんど通過できない。

血中と脳のグリシン濃度の比は、45:1に保たれるという結果がでている。

ですから、脳への作用はほとんどないと考えてよい。それではグリシンに

はどのような効果があるのか?ラットの実験で判明しているのは、体表の

血流が増加して深部体温が低下する効果。 動物は眠ると深部体温は

動物は眠ると深部体温は

1℃近く低くなる。冬眠を考えるとイメージしやすいかも知れない。無駄

なエネルギーを使わないために、体温を低くして代謝活動を抑える。グリ

シンには、この働きを強める作用が考えられている。どうしてこのような

作用があるのかは、はっきりわかっていない。

⓵末梢のグリシン受容体への作用

⓶視交叉上核のNMDA受容体作用

味の素から、2005年からグリシンの睡眠サプリとしてグリナが発売されて

おり、これまで200万人以上の方に使われてきたとのこと。被験者の数は

11名で、同じ人でグリナ3gを2日続けた場合と偽薬を2日続けた場合の結

果を比較している。2日目にポリソムノグラフィーという睡眠中の脳波の

わかる検査を行っている。その結果、翌朝の主観的疲労感と熟眠感の改善

が報告された。また、入眠潜時(ステージ2)と徐波睡眠潜時(ステージ3

と4)が短縮したと報告されている。つまり、寝付きやすくなって、深い眠

りに入りやすくなるという。これだけみれば、良いことだらけ。しかしな

がら、この研究データから睡眠改善効果があるとは、とても評価が難しい

ように感じます。被験者の数がわずか11名の報告が1つしかない。本当に

効果を証明するならば、もっと規模が大きく質の高い試験を行う必要があ

る。例えばリスクの一つとして、出版バイアスの可能性を考えなければい

けない。出版バイアスとは、都合のよいものだけが世の中に出されること

で生じるバイアス。サプリメントの研究は会社が売るために行われている。

本当に効果があるのかをはっきりさせるためには、もっと規模の大きな研

究を行わなければいけない。研究コストをかけられない事情もあるかもし

れませんが、これをもって「効果のエビデンスがある」とは言い難いと思

われます。誤解がないように伝える、だからといって「効果がない」とい

っていない。効果があるかもしれないし、ないかもしれないし、それを科

学的には証明できているとは言い難いというにすぎない。グリナは機能性

表示食品となっているが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではな

いと言われている。

不眠症を生活習慣から解消する方法

(睡眠衛生教育)

睡眠が乱れてしまうと、心身の健康に悪影響なだけでなく、日中の集中力

も落ちてしまい、業務効率が落ちてしまいます。睡眠によい生活習慣をご

紹介させていただきますので、不眠悩んでらっしゃる方は、ぜひ試してく

ださい。 (上図クリック )よい睡眠をとるポイントは、リズム・体温・

)よい睡眠をとるポイントは、リズム・体温・

自信の3つです。それぞれについて説明していきる。

【関連論文】

1.アミノ酸グリシンによる睡眠改善効果の作用機序解明 2014-02-12

2.アミノ酸と結晶多形 1993

3.グリシンが老化の緩和に有効である可能性 2019-11-08

✳️ ENEOS、台湾XING MobilityとEV向け液浸冷却の開発

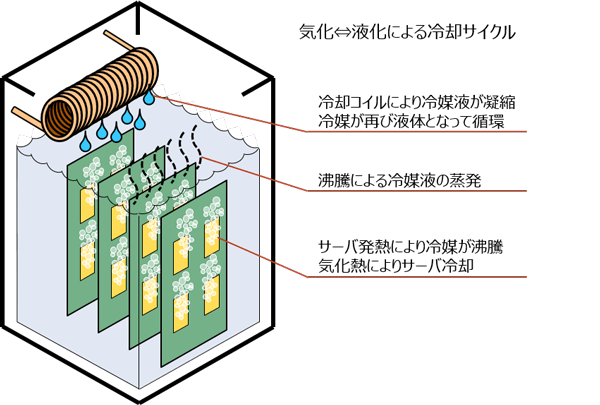

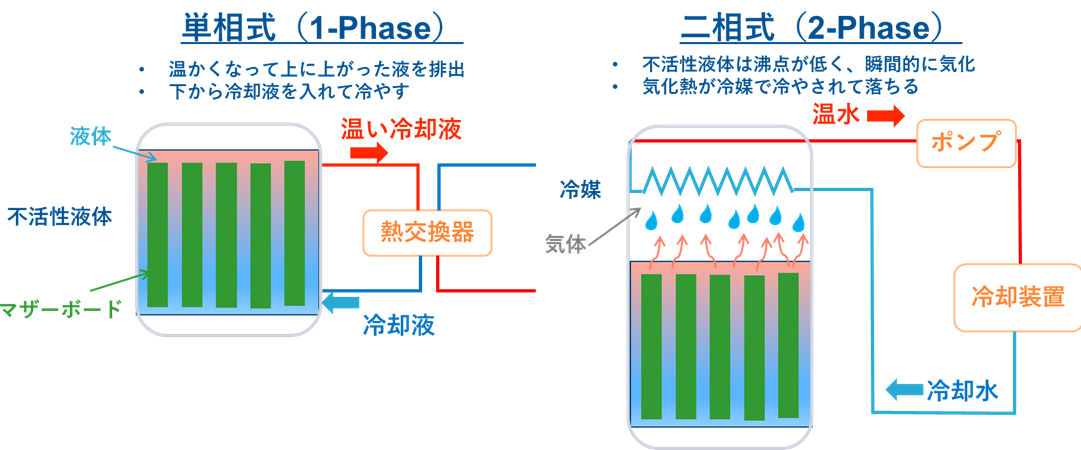

液浸冷却電池システムは、電池セルを絶縁性の冷却液に完全に浸して冷却

する。冷却液とセルが直接接触しているため、通常の空冷や関節冷却と比

べて冷却効率が優れている。また、セルが破壊されても急冷でき、ほかの

セルへの延焼や、火災・爆発を起こしにくい。さらに、電池性能の維持や

長寿命化が可能となる。

ENEOSの製品には、データセンター向けサーバー液浸冷却液がある。その

開発で培った液浸冷却技術や、潤滑油製造で得た添加剤処方技術の知見を

活かし、液浸冷却電池システムに適した冷却液を開発していくという。

XING Mobilityは、台湾に液浸冷却電池システムの量産工場を2024年9月

に開所した。産業機械メーカーのクボタがXING Mobilityの持ち株会社で

あるXING Technologyに出資したほか、12月には日本のVTホールディン

グスの100%子会社である英Caterham(ケータハム)と提携し、Caterham

が開発している電動スポーツカー「Project V」に液浸冷却電池システムを

供給すると発表するなど、日本企業とも関わりがある。今回のENEOSとの

提携により、日本だけでなく海外に向けても液浸冷却電池システムの市場

拡大を狙うとしている。

液浸冷却電池システムは、電池セルを絶縁性の冷却液に完全に浸して冷却

する。冷却液とセルが直接接触しているため、通常の空冷や関節冷却と比

べて冷却効率が優れている。また、セルが破壊されても急冷でき、ほかの

セルへの延焼や、火災・爆発を起こしにくい。さらに、電池性能の維持や

長寿命化が可能となる。

ENEOSの製品には、データセンター向けサーバー液浸冷却液がある。その

開発で培った液浸冷却技術や、潤滑油製造で得た添加剤処方技術の知見を

活かし、液浸冷却電池システムに適した冷却液を開発していくという。

XING Mobilityは、台湾に液浸冷却電池システムの量産工場を2024年9月

に開所した。産業機械メーカーのクボタがXING Mobilityの持ち株会社で

あるXING Technologyに出資したほか、12月には日本のVTホールディング

スの100%子会社である英Caterham(ケータハム)と提携し、Caterham

が開発している電動スポーツカー「Project V」に液浸冷却電池システムを

供給すると発表するなど、日本企業とも関わりがある。今回のENEOSとの

提携により、日本だけでなく海外に向けても液浸冷却電池システムの市場

拡大を狙うとしている。

【脚注】

・「液浸冷却とは」UniPo株式会社 2024年1月15日

・「スーパーカーから農業機械へ、華麗な転身を果たした新興バッテリー

メーカー」DG LAB HAUS 2024年3月4日

・フッ素系高機能性液体

「脱炭素は重要だが、EVにはまだ課題がある」というあたりまでは双方合

意できるはず。よって、議論となるのは、「技術的な課題を解決してか普

及すべき」か、「普及を進めながら、課題を潰していくべき」なのかとい

うあたりではないか?中国では、EVの販売台数が増えるにつれて、関連す

る政策や産業が洗練されている。ビジネスを動かさなければ、課題も見つ

からないのではないか……。台湾を訪問した際、チェルビック・キャピタ

ルで、まさにEVについて、「走りながら解決策を見つける」スタートアッ

プを教えてもらった。世界のスタートアップ事情に詳しい台湾の投資家、

マット・チェン氏を語り部に、その注目企業を紹介している。

🪄鄭博仁(マット・チェン)ベンチャーキャピタル・心元資本(チェルビ

ック・キャピタル)の創業パートナー。米国、中国を中心として世界各地

のベンチャー企業に出資している。起業家時代から約20年にわたる有力投

資家、中国で「エンジェル投資家トップ10」に選出されている。

◾バッテリーの課題は「熱管理」

寒すぎると、EVの航続距離が激減し、充電速度も落ち、今年1月には米シ

カゴが寒波に見舞われ、多くのEVが充電ステーションの周りで立ち往生す

る光景が話題となった。販売台数世界一のEV大国である中国でも、寒い東

北部ではあまり普及していない。「EVは万里の長城を超えられない」とい

うジョークもあるほど。一方で、高温下でも問題がある。高い温度にさら

されると、熱暴走と呼ばれる現象が起き、最悪では発火し炎上する。リチ

ウムイオン電池の炎上は厄介で、消火が難しい。高温になると、バッテリ

ーに使われている酸化物から酸素が放出されるので、燃焼を止めるにはひ

たすら水をかけて温度を下げるしかない。EVが炎上した場合、消火には4ト

ンもの水が必要。ガソリン車の火災では泡消火剤を使って酸素の供給を断

って消火するのが、EVにはこの手法は使えない。また、巷にはEVよりも大

きなバッテリーも増えている。風力や太陽光発電の電力を貯めておく大型

蓄電システムが普及しつつあるが、こうしたバッテリーシステムで火災が

起きると大変なことになる。2021年7月、オーストラリア・ビクトリア州

で起きた蓄電施設の火災では鎮火までに4日間かかった。今後は商業施設や

オフィスビル、一般家庭でも蓄電システムの設置が進むが、そうなれば安

全性の要求はますます高いものとなる。バッテリーは充放電すると発熱す

るが、熱暴走が起きないように冷却し、それでも足りない場合は充放電を

制限する機能を備えている。頻繁に性能が低下するとそれも困りもの。

失速「EV」相次ぐ火災事故で広がる不信の連鎖

リチウム二次電池の安全工学的考察より

液浸冷却は安全性、出力、耐久性、急速充電性能など優位性を持っていて。

バッテリーを高密度で詰め込むことができ、形状の自由度が高いことも魅

力的。シン・モビリティーはクライアントにあわせてカスタマイズした形

状のバッテリーを製作す。すでにシン・モビリティーのバッテリーを搭載

した、トラックや鉱山機械などの製品を発売。昨年末には日本の農業機器

メーカー、クボタも出資。「トラクタや小型建設機械などの電動化に向け

た技術開発を進め、農地や建設工事現場などの過酷な環境下での高出力運

転を求められ、これらの製品に適合するバッテリーシステムの開発・確保

は大きな課題」と、シン・モビリティーの技術への期待。電源パワー制御

や環境エネルギー関連で事業を展開する株式会社エヌエフホールディング

ス(本社:神奈川県横浜市)とも協業を開始している。

◾スーパーカーと農業機械の共通点

⓵安全性が高いことに加え、クライアントごとに形状のカスタマイズが可

能、②中国のCATLやBYD、韓国のLGエナジーソリューションなどの大手バ

ッテリーメーカーは通常、大手自動車メーカーの一般的な乗用車しかカス

タマイズを受け付けない。数のはけない工業車、商用車はビジネスのうま

みがなく、そこにスタートアップが参入するチャンスが生まれている。

シン・モビリティーは私たちチェルビック・キャピタルが出資した企業で

はあるが、それだけではなく、彼らの成長ストーリーと戦略的な判断には“

これぞスタートアップのあるべき姿だ”と感心させられた。プロダクトだけ

ではなく、この点も紹介したい。

創業者のロイズ・ホン氏は、大の車好き。なので、最初は電気で走るスー

パーカーを作りたいとシン・モビリティーを創業した。当初はバッテリー

メーカーではなく、レーシングカーを作る会社だったのです。すごいEVレ

ーシングカーを作る手段として、液浸冷却技術の開発が進められた。

液浸冷却バッテリーを搭載したスーパーカーを作ってみたところ、農業機

械などでも同じ悩みがあった。脱炭素は自動車メーカーだけの課題ではあ

った。電動化していない企業とは取引しない、公共工事に入札させないと

いった動きが今後広がることが予想され、今から対応する必要がある。

クライアントのニーズをさぐり、そのコストに見合ったバッテリーへと改

良を進め、⓷もう一つ、液浸冷却というコンセプトは決して新しいもので

はないという点も重要。データセンターなど他の分野では冷却技術として

の有効性は認められていましたから。車載バッテリーについても理論は存

在していた。ただ、それを実現し量産するにはお金も時間も必要です。既

存技術の確立に多額の資金を投入してきた大企業は往々にして、過去の資

産を捨てることになりかねない新技術の開発に尻込みすると……。まさに

スタートアップにとっては大きなチャンス。

④さらに「まずなにをやるか」という優先順位がスタートアップにとって

は何よりも重要。急成長が続くEV市場に参入したくなるのは当然だが、あ

えて確実なニーズがある農業機械や建設機械から始めた。将来的には一般

的な乗用車市場への参入も目指していたが、「まずは」という優先順位を

明確に定めた。「ニーズを発見してからのピボット」「誰も考えていなか

った技術ではなく、知られていたが実現されていなかった技術への取り組

み」「ビジネスの明確な優先順位」。まるで教科書に出てきそうなスター

トアップの戦略で、新しい技術とスタートアップが活躍する場はまだまだ

無数に存在する。

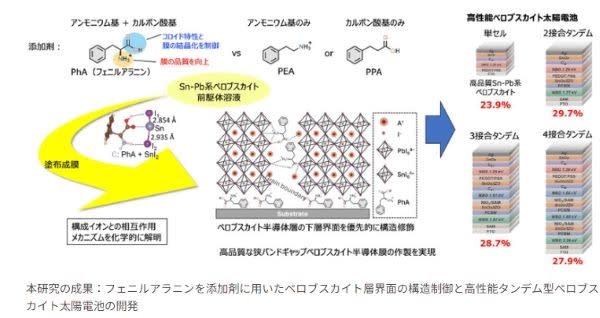

✳️ 封止なしでも高耐久のペロブスカイトPVを開発

12月.24日、名古屋大学の研究グループは,2,2,2-トリフルオロエタノール

を添加した単層カーボンナノチューブ(SWCNT)電極がペロブスカイト

太陽電池の耐久性を格段に向上させることを見出した。

【要点】

⓵単層カーボンナノチューブ電極を用いるとペロブスカイト太陽電池の耐久性が向上。

⓶電極にフッ素系化合物を添加すると、この太陽電池の耐久性がさらに向上。

⓷ペロブスカイト太陽電池の実用化への課題とされている耐久性の問題解決に寄与する。

ペロブスカイト太陽電池は,一般的に有機無機ハイブリッド型のペロブス

カイト結晶構造である CH3NH3PbI3が使用されている。この材料は,優れ

た光吸収特性と高い電荷キャリア移動度を有するため高い発電効率を実現

するが,CH3NH3PbI3は大気中の酸素や湿気に弱く,PbI2結晶へと分解し

てしまう課題がある。

さらに,金属電極材料も耐久性の問題を引き起こす。例えば,銀電極はペ

ロブスカイト構造に含まれるヨウ素と反応し,ヨウ化銀を形成することで

ペロブスカイト構造を分解する。金電極もペロブスカイト太陽電池内部で

原子状の金が拡散し,ペロブスカイト構造の分解の要因となるという問題

もある。

今回開発した太陽電池は,作製時に14.1%のエネルギー変換効率を示して

いたが,未封止・大気下で280日間保管した後も8.2%の変換効率を記録し

た。一方,従来の銀電極を用いた参照素子は,作製時に16.4%の変換効率

を示していたが,未封止・大気下で260日間保管した時点で,銀電極下の

ペロブスカイト層が黄色に変色し,変換効率は0%にまで低下していた。

解析の結果,2,2,2-トリフルオロエタノールを添加した単層カーボンナノ

チューブ薄膜を電極として使用した場合,ペロブスカイト結晶の分解が抑

制されていることが明らかになった。

研究グループではこれまで,単層カーボンナノチューブ電極がペロブスカ

イト太陽電池の耐久性を向上することを示し続けてきたが,フッ素系化合

物をカーボンナノチューブ電極に添加することで,耐久性が一層向上する

ことがわかった。

ペロブスカイト太陽電池の実用化においては耐久性が最大の問題となって

おり,厳密な封止技術が検討されている。しかし,封止なしでも耐久性が

あるペロブスカイト太陽電池は,封止を施すことで,さらに実用レベルの

耐久性に達する可能性があるとしている。

【掲載論文】

雑誌名:Photochem 2024, 4(3), 319-333.

タイトル:Facile Doping of 2,2,2-Trifluoroethanol to Single-walled

Carbon Nanotubes Electrodes for Durable Perovskite Solar Cells

DOI: doi.org/10.3390/photochem4030019

URL: https://doi.org/10.3390/photochem4030019

【関連報告書】

✳️ NEDOが考えるCO2の分離回収技術と有効利用の実用化シナリオ名古

屋大学の研究グループは,2,2,2-トリフルオロエタノールを添加した単層

カーボンナノチューブ(SWCNT)電極がペロブスカイト太陽電池の耐久性

を格段に向上させることを見出した

✳️ 「木材保護塗料」1位はキシラデコール、得意分野で

失速の2位オスモカラーを引き離す(日経クロステック )

「キシラデコールは木材に塗る保護塗料ですが、近年、森林保護・環境貢

献の観点からも大きな注目を集めています。Daigasグループがエネルギー

の面からだけでなく、木材保護の面からも環境貢献に取り組んでいる。

キシラデコールは、防腐・防カビ・防虫木材保護塗料として日本初。一般

の住宅はもちろん、熊本城の天守閣や、国立競技場、国宝、重要文化財、

公共建築物など、あらゆる種類の建築物に活用されています。また、その

性能の高さから、建築雑誌の「木材保護塗料ランキング」では、16年連続

1位に輝くほどプロからも高評価を得ている。

● 今日の言葉:信頼喪失⑤

春が来ても、鳥たちは姿を消し、鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

(因果報応の季節風)より