20170723

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2017十七音日記7月朝日のようにさわやかに(4)直虎展in江戸東京博物館

娘が「私の知らない間に、着るもんが勝手に縮んでしまった」と、大量の衣服下着を「断捨離」しました。まあ、あれだけ食べ続けているのだから、知っていても知らなくても、着るものは縮んでしまうだろうよ。

まだ包装ビニール袋に入ったままのブラジャーだのTシャツ、LだのLLだのが、着ることないまま「縮んで」しまった。当然、もったいながりの私が引き取りました。

普段は衣料スーパーの安売りブラジャーで間に合わせている春庭。娘のお下がり「寄せてあげてブラ」なるものを身につけてみる。レレレ、くっきりと谷間が、、、、

「見て、みてぇ、母のお胸に谷間出現」と、パソコンに向かっている息子に声かける。息子は、パソコンから目を離しもせず「ほうほう、それはよかった、めでたい」と。

ふん、母の胸を無視するとは、なんたる恩知らず。生まれてより1年間のおまいの命は、このおっぱいで保たれていたのにさあ。こいつが垂れ下がったのは、おまえが飲んだからだに、ひとりで大きくなったような顔をして。

息子、パソコンにインストールした古文書と格闘中。まだまだ博士論文提出には至りませんが、土曜日に研究所で発表しなければならず、むずかしげな古文書を読んでいます。

息子のターゲットは、「戦国史織田政権論」。

我が家、大河ドラマは、録画しておいて何週遅れかで見ています。「江」「官兵衛」「真田丸」などは、息子の解説を聞きながら楽しみました。「どこそこの寺からこれこれの古文書が見つかって、新説が出されたので、それをさっそく取り入れてドラマにしているんだ」などと、解説を聞いて歴史を面白く知ることが出来ました。

今年の「女城主直虎」については、ドラマ化が決まったとき息子は、「実在を示す資料がたったひとつしかなくて、なんのエピソードも知られていないのに、よくもまあ、大河ドラマにしようと思ったなあ」と言っていたのですが、放映から半年たった今は「何もわかっていないってことは、自由に描けるので、シナリオ作者は楽しいだろうなあ」と、言っています。

歴史監修者がついているから、今川や武田の動向など、当時の史実を無視はしていないけれど、井伊谷の出来事、ほとんどが創作エピソード。直虎は、盗賊の頭にちょっとときめいたり、自由に振る舞っています。

江戸東京博物館で「直虎から直政へ」展を見ました。

毎月第3水曜の東京都施設65歳以上入館無料日のお楽しみ。今月は、珍しく江戸東京博物館にしました。

いつも、第3水曜に江戸東京博物館に行くことはなかったのは、ホームページに「第3水曜、65歳以上の方常設展のみ無料」と出ていたからです。特別展を見に行ったときに常設展も見ているから、わざわざ水曜日に常設展をを見なくてもよい。

今回は、常設展の中に「発掘された日本2017展」をやっているので、仕事を終えてから出かけることにしたのです。

2014年に、江戸東京博で息子と「発掘された日本2014」を見ました。特別展の「種田陽平マーニー展」も見たくなったので、別料金払って見ました。だから、特別展は別料金だと思い込んでいたのです。

受付の人にたずねると、外部資料中心の展示は別料金だけれど、江戸東京博収蔵品を主とした館主催の展示は原則無料、ということでした。あらま、無料大好きの私としたことが、これまで見逃していました。

娘に言わせると、「母は、博物館に無料で入るなんてことするよりも、いつもお金を落っことしたり、おつりもらわずにお店出てきたり、買った品物をお店に置いてきたりとか、そういううっかりをなくほうが節約になると思うよ」

ま、そんなことはわかっているけれど、どうせうっかりミスは減らないだろうし、私としては、「東京に住む年寄りが、お金を使わずに楽しく過ごす」という「楽しみ方」を探っているのですからして、、、、はい、無料が大好きです。

で、「次郎法師直虎」に関する歴史資料は、たったひとつしかない、と息子に解説されていたので、いったい何をどう並べて見せるのかしら、という興味で「直虎から直政へ」展に入場しました。

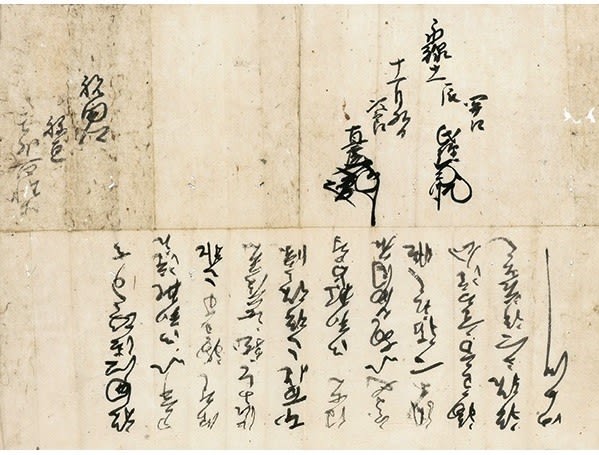

件の古文書、たったひとつの「次郎直虎花押」の文書「井伊直虎関口氏経連署状」(浜松市博物館所蔵)も展示されていました。

右中央寄りに、「次郎」「直虎」の著名と花押が見えます。

井伊直虎が女性であるという記述は、江戸中期に龍潭寺の和尚、祖山が、寺に伝わる寺の由来を井伊家と結びつけて記した『井伊家伝記』の記載によっています。この祖山が伝承をもとに「次郎直虎は井伊直盛の娘で、女地頭であった」と書いたことから,それ以後,「直虎は女性」ということになっていたのです。

井伊直盛の娘である次郎法師(直虎)が「女地頭」であり、直盛の従弟にあたる直親と許嫁であったことは、この祖山の記述のみが記録したのであり,他の資料にはこれらの記載はありません。最近見つかった井伊家の古文書では、直虎を男性であるとしています。

しかしNHK大河ドラマ連動企画ですから、ドラマの筋書きと異なる展示物はいっさいなし。

展示は、直虎周辺の実在の人物、今川氏や武田氏、徳川氏、織田氏などの関連資料を並べていました。前半一番の目玉は、横笛の展示。ドラマでは春馬くんがさわやかに吹き鳴らしていた笛、直親暗殺直前に神社に奉納されたものであるとか。

じっくり読みこめば、貴重な古文書などもあったのでしょうが、どうせ読めないし、ささっと通り抜けて、ゆかりの武将達の鎧や兜、龍潭寺の僧、傑山のものと伝わる弓矢などをながめて出口へ。う~ん、やっぱり直虎がどういう人だったのかは、まったくわかりませんでした。

あと半年、いったいどういうエピソードをひねくり出すのか。主人公が史実不明のままの大河ドラマって今回が初めてなのかも知れませんが、オリジナルキャラを楽しむことにいたします。

春馬くん亡き後、イケメン度が下がっています。高橋一生は、直虎を支えているって描き方をされていますが、史実としては井伊家にとって疫病神みたいな存在。尾上松也の今川氏真は、井伊家にとってほんとに敵役だし。

井伊直親の遺児虎松、現在は子役ですが、成長後の井伊直政役は菅田将暉。ほかにもイケメンを大量に投入して欲しいなあ。どうせ史実にはないことをあれこれ筋書きにするのでしょうから,井伊谷にはイケメンがわんさか集まっていた,というストーリーでいいと思います。

息子に「ねぇねぇ、この人はほんとにいた人なの?」なんて質問をしながら、ほとんど合戦シーンがない戦国ドラマを楽しみたいと思います。

<つづく>