20200714

ぽかぽか春庭アート散歩>2020緑陰アート散歩(5)きもの展 in 東京国立博物館

70歳以上は常設展が無料で見られる東京国立博物館も、コロナ休館が終了し、ようやく開館しました。延期になっていた「きもの展」は、会期を変更して開催。

インターネットによる日時予約が必要ですが、見に行ってきました。7月1日に観覧。

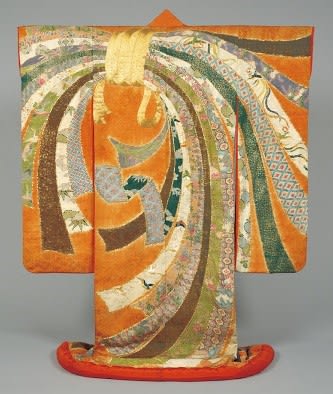

東博の本館には常設展でも一室に常時着物の展示があり、季節ごとに展示が入れ替わったいるので、訪れるたびにさまざまな着物を楽しむことができます。だから、きもの展、それほど見に行きたいと熱望していたわけではありませんでした。でも、今回の特別展は、京都国立博物館の所蔵品ほか各地の貴重な資料を集めて、平安時代から現代までの着物の歴史的な流れを一堂に見渡せるという大規模な展示で、東博の所蔵品であっても、めったに展示されない貴重品も出るということなので、雨の中、でかけてきました。

いつも平日は女性が多い美術展会場ですが、「きもの展」は普段にもまして圧倒的に女性の観覧客が多く、男性は女性の連れで来ている人が20人にひとりくらいの割合です。すてきな和服をお召しの方も多く、個性的な着こなしあり、麻や絽の着物を涼やかに着ている方ありで、着物はもっぱら見るだけ、自分では着てみようとも思わない私も、目の保養をさせてもらいました。私はいつものジーンズにTシャツ。

第1章モードの誕生

着物の原型「小袖」は、平安宮廷貴族などが十二単や衣冠束帯の装束などの「大袖」の下に身につけていた下着でした。

鶴岡八幡宮に残された表着。現存する小袖の中で最も古い時代のものという。

表着 白地小葵鳳凰模様二陪織物 13世紀 鶴岡八幡宮所蔵 国宝

室町時代後期から戦国期、小袖に染や刺繍、金銀の摺箔などで模様を施して、表着として武家の女性が着るようになり、江戸時代になると経済力を持った商家の女性たちも華やかな装いを競うようになりました。

第2章 江戸モード京モード

江戸時代初期、二代徳川秀忠とお江の娘和子(まさこ)が後水尾天皇に入内したことで、江戸の小袖模様が京の町衆の目にもふれ、江戸と京都は流行の二大発信地となりました。京で友禅染が生まれると江戸でももてはやされ、尾形光琳下絵の光琳模様が裕福な商家の女性の「着物競べ」で装われる、というように、幕府が禁止令を出さなければならないほど、華美な着物が登場しました。

婦女遊楽図屏風(松浦屏風) 奈良大和文華館所蔵

振袖 紅紋縮緬地熨斗模様 18世紀 京都友禅史会所蔵 重要文化財。

友禅染め振り袖 白縮緬地衝立模様 18世紀 東京国立博物館所蔵 重要文化財

小袖 白綾地秋草模様(冬木きもの)尾形光琳筆 18世紀 重要文化財 東京国立博物館所蔵

第1会場の展示ラストは、京都島原の遊郭「輪違屋」の再現

第2会場

第2会場の最初は幕末の着物から。天璋院篤姫や和宮ゆかりの着物、小物が並んでいました。

第3章 「おことのおしゃれ」

秀吉着用の陣羽織、家康の胴衣、信長の陣羽織が並んだ一角。

鳥の羽で蝶を描き出した「かぶいた」デザインの陣羽織。

陣羽織 黒鳥毛揚羽蝶模様 織田信長所用 安土桃山時代・16世紀

若衆ファッションや、江戸の「粋」を示す火消し装束もよかったです。

第3章 モダニズム着物

明治大正昭和初期、近代着物も見応えありました。

大正時代の着物がずらりと。

銘仙の展示。

なんにでも挑戦した岡本太郎。着物のデザインにまで手を出していたとはびっくり。これ着ていたら、一目でTaro作品だとわかって目立つだろうな。

現代の着物作家作品

三越の紙袋になったデザインの元

現代作品の最後はXJapanのYoshikiが手掛けた着物。幅広く活躍しているYoshiki、呉服店の息子として生まれたことをも自分の活動に生かし、着物のデザインにも進出。

会場のビデオでは、Yoshikiファッションショーの映像が流れていました。ランウエイの中でピアノを弾くYoshik。ヨシキのピアノが生で聞けるなら、着物ファッションショーも見ごたえがあったことでしょう。

よしきデザインの着物。

冬木家に伝わったという「白綾地秋草模様」着物は、復元プロジェクトによってレプリカが完成していました。冬木着物の横で、Tシャツ

<おわり>