ジャン=フランソワ・ミレー《冬、薪集め》1868-75年

20210204

ぽかぽか春庭アート散歩>2020アート散歩回顧()ミレーから印象派への流れ展 in そごう美術館

12月28日、横浜のそごう美術館へ。「ミレーから印象派への流れ」展を見るためです。

現代美術が苦手な娘も、近代美術ことにミレーや印象派が「何が書いてあるかわかるから好き」というので、今回のそごうの企画はどんぴしゃりの好みにあった展示でした。

美術館の口上

19世紀のフランスでは、都市の近代化が進み、人々の生活も大きく変化します。市民は自由に郊外や地方に出かけて、旅行を楽しむことができるようになりました。そのような社会の変化が芸術家にも大きな影響を及ぼします。実際に経験する身の周りの自然や生活、現実をありのままに描き出そうとするコローやクールベといった画家たちがあらわれたのです。

パリ郊外のバルビゾン村に移り住み、風景や田園生活を描いたバルビゾン派を代表するジャン=フランソワ・ミレーは、大地に根づいた農民の日々の営みを描き出します。明治時代の初期に日本で紹介されて以来、ミレーの描く真摯に働く人々の姿は私たちに深い感銘を与えました。 歴史画が正統派絵画とされていた時代に風景を主題として描いたバルビゾン派の画家たちの革新的な試みは、モネ、ルノワールなど光や色彩を追求した印象派の画家たちに引き継がれました。

印象主義のスタイルが広く普及した19世紀末、ポスト印象主義の時代に絵画は多彩な広がりをみせました。ドニやボナールなど印象派以降の画家たちは、20世紀絵画への道筋を切り拓いてゆきます。

本展では、自然主義や写実主義から印象派やポスト印象派を経て、ナビ派へといたる19世紀のフランス絵画の系譜を、フランスとイギリスの美術館から出品された珠玉のコレクションを中心に辿ります。

・第1部 ミレーと写実主義

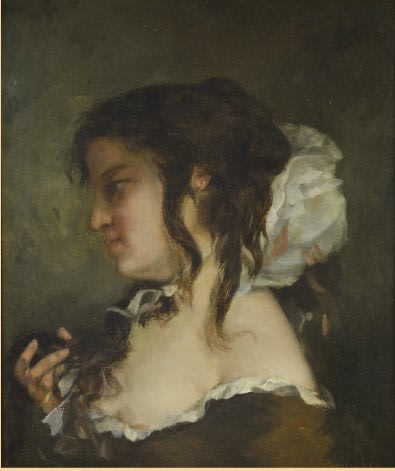

クールベ「物思い」1818-77

ジャン・フランソワ・ミレー「雷雨」1847頃

カミーユ・コロー「カステル・ガンドルフォ、アルバーノ湖畔で踊るチロルの羊飼い」1855-60

コンスタン・デュティユー「トレポールの眺め」

第2部 モネと印章主義

ウージェーヌ・ブータン「オランダの風車」1884

クロード・モネ「睡蓮」1840-1926

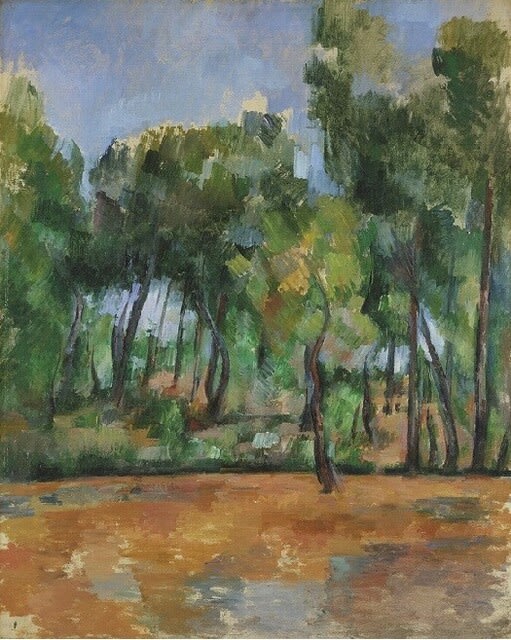

ポール・セザンヌ「プロアンスの風景」1839-1906

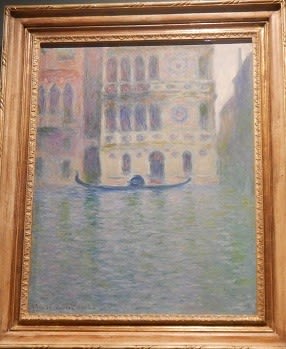

クロード・モネ「パラッツィオ・ダリオ」

Pオーギュスト・ルノワール「肖像画の習作

第3部 印象派以後そしてナビ派

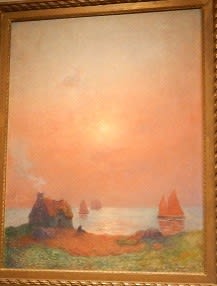

フェルディナン・ロ淮安・デュ・ピュイゴドー「藁葺き屋根のある風景」1921

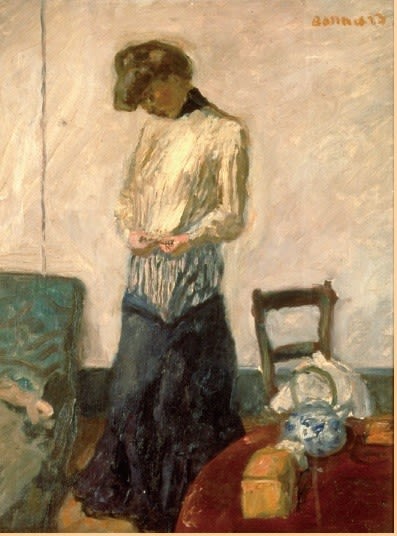

ピエール・ボナール 「福を脱ぐモデル」1912

この2ヶ月間、怒濤の美術館巡りをしている間、「どうして人は絵を見たいのだろう、りんごをテーブルの上に置いて眺めるのではなく、キャンバスに描かれたリンゴの絵を壁に掛けてながめるのか」という、どこにでもころがっているありふれた疑問、それから「写実絵画とはなんなのか」ということでした。

写真術の発明以来、肖像画を描かせるだけの資産がない階級でも、少し無理すれば写真を写してもらえるようになりました。それ以後、肖像画の存在意義は変わったのですが、産業革命以後大量に描かれるようになった風景画、静物画、人物画、いったい私はなぜこれらの絵をみたいのだろうかなあと思いながら美術館巡りを続けました。

そごう美術館の展示もとてもよい絵がそろっていて、見て良かったなあと思う。良かったと思うことで脳が活性化したのですから、それだけでいいと思うし、「この絵を見たことで劇的に人生が変わった」なんてことは一生に一度あるかないかだとはわかるのです。

私は絵を見ることが好きで、一つの絵との出会いを楽しめる。それでいいのかなと思いつつ、なぜ絵を見たいのかと問いつつ、2ヶ月間、週に2館3館と美術館博物館を見て回りました。会期最後の日曜日に出掛けたパナソニック美術館以外は、展示室に私と娘だけ、というところが多かった。社会がたいへんな時期であるという避難も承知の上で、私にはとても貴重な2ヶ月でした。

<つづく>