20220508

ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩新緑薫風(2)アンドレ・ボーシャンと藤田龍児展 in 東京ステーションギャラリー

5月2日は、午前中、東京ステーションギャラリーへ。いつもは月曜日定休ですが、連休中だから開館していました。朝、ネット予約やって、10時から入館の列に並びました。1番に並んでいた女性は予約なしですが、すんなりその婆でチケット買って入れていました。2番はカップルで、3番は私。あらま、予約なしでも大丈夫だったみたい。チケット大人1枚1300円(シルバー券なし)。

アンドレ・ボーシャンと藤田龍児展。見に行こうと思っていなかったのですが、5月2日6時から監督主演者の舞台挨拶付き映画試写会があり、それまでの時間つぶしに行ったのです。有楽町マリオンの中の丸の内ピカデリーでの試写でしたから、東京駅の近くでやっている美術展を探し、ボーシャンと藤田龍児展を見ることにしました。

ボーシャンは知っていたけれど、藤田龍児は初めて見る画家です。藤田は嗣治しか知らなかった。龍児は嗣治を目標にしていたのかなあと思ったのは、絵に書き入れるサインが、一般的なローマ字表記Fujitaではなくて、嗣治がフランス在住そして帰化後に用いたFoujitaになっていたから。

3Fに藤田龍児、2Fにボーシャンを展示し、最後の部屋には藤田とボーシャンの作品を並べて比較する展示もありました。

藤田龍児「神学部も冬休み1993」とボーシャン「トゥールの大道薬売り1944」が並べられていました。ふたりの「建物表現」を比較するべく並んでいたのですが、私にはどっちがどっちやら。上がボーシャンで下が藤田だと言われたら、ああそうか、と思ってしまうような「わかっちゃいない鑑賞法」を今回も続けました。まあ、印象が似ているふたりなので、キュレーターもこのふたりをくっつけた展覧会をしようと思ったのかもしれませんが。

ボーシャン「トゥールの大道薬売り1944

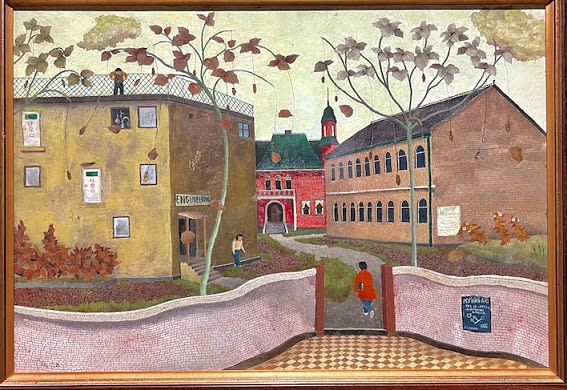

藤田龍児「神学部も冬休み1993」

「神学部」というのは同志社大学の神学部らしい。中央に見える塔は同志社大学のクラーク記念館でしょう。同志社大学見学したのは数年前のことですから、クラーク記念館もあんまり覚えていませんけど、神学部の校舎などまったく覚えていません。しかし、藤田は写生写実を描いているわけじゃない。あくまで、藤田のイメージです。

藤田の描いた建物、左の建物に白い非常口が3階と2階についています。火事地震、いざという時この非常口から逃げ出そうとすると、一歩踏み出すと階下に落下します。外階段がないので。3階非常口から外に逃げた人、確実に非常事態となります。非常事態を起こすための非常口。そう思うと屋上にいる人が下を眺めているのが不気味になります。5秒後にはそのフェンスを乗り越えて落下するんじゃないのか、しんぱい。

藤田とボーシャンの絵の惹句。「牧歌礼賛」「楽園への憧憬」と、ポスターにうたってありました。でも、私は藤田の絵に、「自然の中に包まれる牧歌」以上に不安、「今ここにある不安」を感じてしまう。神学部の「神の世界へ行ける非常口」だけでなく、エノコログサにも花の絵にも、牧歌や楽園ではなく、別の何かがあるように感じるのです。

脳梗塞からリハビリを続けて、動かなくなった右手にかえて左手で絵筆を握って描き出したとき、藤田の中には生きていく悲しみが漂っていたように感じてしまう。

美術館の口上

アンドレ・ボーシャン(1873-1958)と藤田龍児(1928-2002)は、ヨーロッパと日本、20世紀前半と後半、というように活躍した地域も時代も異なりますが、共に牧歌的で楽園のような風景を、自然への愛情を込めて描き出しました。人と自然が調和して暮らす世界への憧憬に満ちた彼らの作品は、色や形を愛で、描かれた世界に浸るという、絵を見ることの喜びを思い起こさせてくれます。両者の代表作を含む計114点を展示します。

藤田龍児は京都で生まれ、大阪市立美術研究所で絵画を学びました。1959年に美術文化展に初入選し、同協会の会員となり毎年出品を続けていましたが、1976年から77年にかけて脳血栓を発症、半身不随となって利き手の自由を失いました。いちどは画家の道を断念し、旧作のほとんどを廃棄するほど画家として絶望した藤田でしたが、懸命のリハビリで動かぬ右手から左手に絵筆を持ち換えて再起し、1981年に個展を開いて復活。以降は美術文化展といくつかのグループ展に参加、また毎年のように個展を開きました。

2002年に死去。

展示はほとんどが星野画廊の所蔵品。星野桂三・万美子夫妻は、同志社大学の同窓生。藤田の回顧展を準備している最中に藤田の急死を知らされます。準備した作品はそのまま「富田龍児遺作展」となりました。そんなこんなで、藤田の作品ほとんどが星野画廊からの出品でした。

2F.。最初の部屋は藤田が生涯描き続けたエノコログサをモチーフにした絵が並んていました。クレンザーを混ぜて固めたという盛り上げたエノコログサが抽象画のように見える油彩。上半分が目に入ったとき、なにかの甲虫類かと思った。下半分には確かに茎が描かれている。

エノコログサのモチーフは、生涯変わることなく描き続けました。

ボーシャンの「母子」を掲載したポスター

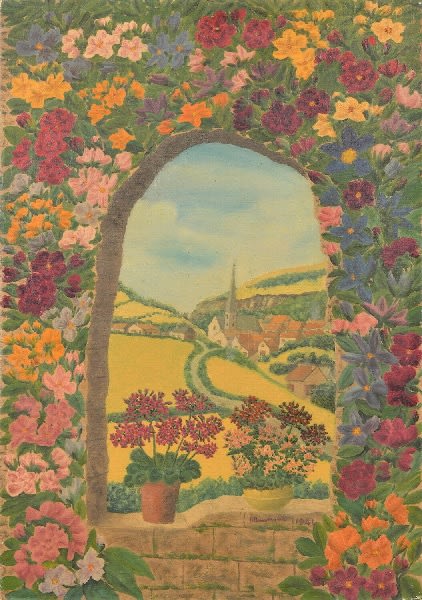

ボーシャンの「窓」

ボーシャンは、フランス中部のシャトー=ルノーで生まれました。専門的な美術教育を受けていない、素朴派の画家です。

素朴派というと、アンリ・ルソーがよく知られています。収税吏として生計をたてつつ絵を描いたルソーに対し、ボーシャンは植木職人でした。園芸と植木農場を営む両親のもとに生まれ、芸術とは無縁の環境で育ちました。アンドレ自身も植木職人となり、第一次世界大戦で徴兵されました。戦時中に兵士として測地術を習得し除隊。

戦争中苗木の農場は破綻しており、そのことが原因となって妻は精神を病んでいました。その後、妻を30年以上看病し、そのかたわら測地術の習得時に図面を起こす技術から興味を持った絵画を、40歳過ぎて独学で描き始めました。

サロン・ドートンヌに初入選しました。のちに建築家となるル・コルビュジエやアンドレ・ブルトンがその作品を高く評価しました。

晩年の1949年にはパリで200点以上の作品が並ぶ大回顧展が開催されました。病んだ妻をみとったのち再婚し、晩年の10年間は画家として穏やかに暮らしました。

私はボーシャンの絵にも「牧歌的」とか「楽園」とかだけとは思えないのです。両親が残した植木農場も失った中、心を病んだ妻を支え続けたボーシャン。ボーシャンの心の中にあるのは、楽園への憧憬だけじゃない、この世に生きてある哀しみも感じられるように思えます。

だれの絵でも、喜びもあれば悲しみもあるのですから、藤田龍児の絵でもボーシャンの絵でも牧歌もあればエレジー哀歌もある。

藤田龍児

うどんやと骨董美術の店と床屋が階段をはさむ町。トンネルも階段も、ほんとうにはないかもしれない不思議な街。つえをついて階段を下りてくるお年寄りも、窓からひとり外を見ている子供(大人かもしれないけど)も、どこか寂しさを感じさせるように、思えます。

ポスターの前で

東京ステーションギャラリーのすきなところ。大正年代の東京駅開業時のレンガ壁が見えるところ。

<つづく>