20221106

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2022ふたふた日記秋の旅(6)高山町歩き-村半とまちの博物館

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2022ふたふた日記秋の旅(6)高山町歩き-村半とまちの博物館

9月26日の高山街歩き。

高山街並みと町屋の見学のなかで、予定にはなかった建物見学をしました。

町の地図を見て、立ちよってみようと入ったのは「村半」。

「村半」こと、旧村田邸は、高山市立の施設になっていて、「公共利用の若者居場所つくり」の拠点です。

村田邸外観(借り物)

外観の赤みは、「ベンガラ色」です。

高山市の説明

明治8(1875)年に建てられた建築物であることが分かっていますが、140年以上も前に建てられた木造建築物が、ほぼそのままの姿で現在に残っているのは、とても多くの人々がこの町家に様々な形で関わり、大切に思って、保全継承する努力を積み重ねてきたからに他なりません。

村田邸は、建物の保全だけでなく、市民に開放されて会議その他に部屋が利用されていました。高校生が集まってなにやら相談していたり、結婚式の前撮りをしたり。

高山市のHPより

高山市の説明

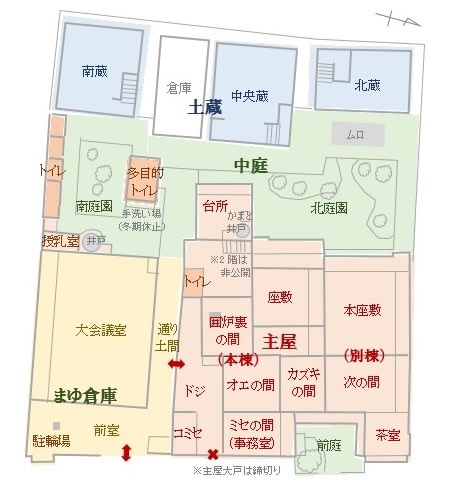

明治大正期、村田半六が実業の繁栄とともに周囲の町家を統合してほぼ現在の姿とした、飛騨高山の城下町でも最大級の町家建築で、建物正面(東側)から見て右手は居住・商業空間である「主屋」、左手は高山まゆ市場として利用された吹き抜けの大空間が広がる「まゆ倉庫」、「中庭」をはさんで背面には3棟4つの「土蔵」が建ち並ぶ、空間の多様性に富んだ魅力的な建築物です。

現在は「高山若者等活動事務所」

村半は、飛騨高山の城下町中心部、歴史ある町家の建ち並ぶ古い町並(下二之町大新町伝統的建造物群保存地区)にある築140年を超える大規模な町家「旧村田邸」を活用し、若者による地域活性化を進めるための市の事務所として改修整備したまちなかの拠点施設です。

高山市の市立施設ですから観光名所の扱いではありませんが、見学も受け付けており、自由に内部を見て回ることができました。

蔵を利用した学習室などで、若者が集って勉強会だかさまざまな活動を行っていました。ドアが開いている場合ちらっとのぞかせてもらいました。若者が学校以外で集まっている様子、よいものです。

また、予想通り「結婚式の前撮り」撮影中にも出会いました。私が古い建物を訪ねると、よく結婚前撮りに行き当たります。

玄関からつづく畳の間

囲炉裏の間

結婚式前撮りのふたり

蔵の中は、集会室や学習室

長持ちをテーブルに仕立てたミーティングルーム

中庭

井戸のある台所

天井の木組み。太い梁が見事です

築140年の建物を観光名所のおみやげ屋などにせず、若者の居場所拠点として利用するようにしたなんて、高山市、なかなかです。

歴史的な建造物をどのように活用するかについては、どの町も頭をひねって有効活用を考えるでしょう。

そんな中「高山若者等活動事務所」という利用をしている高山市、「おぬし、できるな」と感じました。

9月27日に見学した「まちの博物館」と向かいの「飛騨高山まちの体験交流館」も、人々が集えるようになっていました。

「まちの体験交流」は、飛騨の伝統工芸を体験することができます。

わたしも時間があれば組みひもを作ってみたかったのですが、今回は駆け足見学なのでパス。

高山図書館を出て、ちかくのお好み焼き屋でお昼の腹ごなし。私が食べ終わって店をでるとき、「まちの博物館に行きたいのですが、このへんに市内バスの停留所がありますか」と尋ねてみると、「孫とふたりで食べるんで、〇〇焼きふたつ」と注文していた方が「バスに乗ることないで。そこの階段くだったら、すぐそこ」と、教えてくれました。

教えられたとおりにいくつかの階段を下る。最後の階段を降りたところが「まちの博物館」。遠回りしないですみました。

「まちの博物館」建物についての高山市の説明

展示室は江戸時代の豪商、矢嶋家と永田家の土蔵を活用しています。

矢嶋家は、材木や塩の商いをしながら「町年寄」として江戸時代を通じて商人町を治めていました。

永田家は屋号を「大坂屋」といい、明治初年には高山一の田地をもち、酒造りなどをしていました。酒蔵は高山で最も大きな蔵の一つです。

矢嶋家は、材木や塩の商いをしながら「町年寄」として江戸時代を通じて商人町を治めていました。

永田家は屋号を「大坂屋」といい、明治初年には高山一の田地をもち、酒造りなどをしていました。酒蔵は高山で最も大きな蔵の一つです。

各棟、各室に高山市の歴史や民俗についての展示がありました。

まちの博物館各室の展示を駆け足で巡る。

展示室3高山の祭り・高山の町屋、展示室4高山の歴史。展示室5金森氏6代。展示室6飛騨地方の自然・行事。展示室7伝統行事。展示室8美術。展示室9信仰。展示室10町人の暮らし。展示室11学問・文芸。展示室12大火と防災。展示室13伝統工芸。展示室14産業。

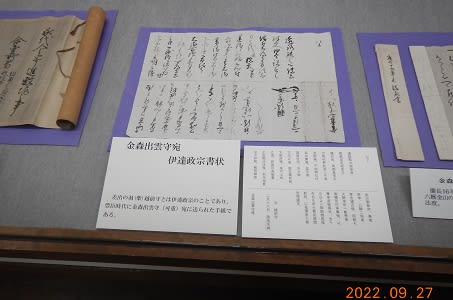

展示室5の金森氏の事績。伊達政宗あての書状

飛騨の匠の技を伝える一刀彫

充実した「これでもかっ」の展示でしたが、駆け足見学には、あまりに盛りだくさんすぎて、なんだかぼうっと通り過ぎてしまいました。浅学菲才の身、頭に残ったのは、広瀬武夫くらい。広瀬は裁判官の父に従って高山に来ました。高山の小学校(煥章学校)で学んだことがわかりました。

広瀬武夫写真。

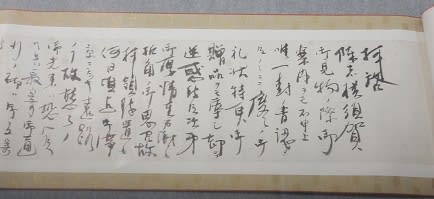

広瀬の書簡

「明治の偉人」の中でも広瀬は世間的には軍人として知られてきました。が、明治文学を概観した時、ロシア文学とのかかわりにおいても、漢詩人としても、名を残したと言えるほど有名ではありません。

私は小学校5年生の担任下田先生から「すぎのはいずこ」と歌う「軍神広瀬中佐のうた」というのを教わりましたが、文学と広瀬については知らないままでした。

広瀬武夫全集の編集をした司馬遼太郎が「文学者としての広瀬武夫」について書いた文章を読んで以来、漢詩人としての広瀬武夫に興味を持っています。

現在の国語教育では、奈良平安時代から千年続く「漢詩漢文学」教育が途絶えてしまいましたから、漢詩への感性養成が皆無となり、なかなか漢詩が世に広く知らされることはないのが残念。

私は漢文が高校必修であった最後の世代。むろん、白文読み下しなどはできませんが、漢詩は好きです。

門を出てふりかえる「まちの博物館」

まちの博物館の向かい側に「飛騨高山まちの体験交流館」があり、どちらも駆け足ではなく、ゆっくりのんびり訪問出来たらよかったのに、と思います。

<つづく>