大曲丸の内町は、大仙市役所の北約500mのところ

県道36号線を北へ、雄物川の支流の丸子川を大勢橋でわたり

最初の信号機の手前の細い道を左(西)へ入ります

道成りに進むと交差点の右手に鳥居が有ります

道が狭いので八幡児童公園の南側丸子川の土手脇に

車を止めさせて頂きました

参道入口です

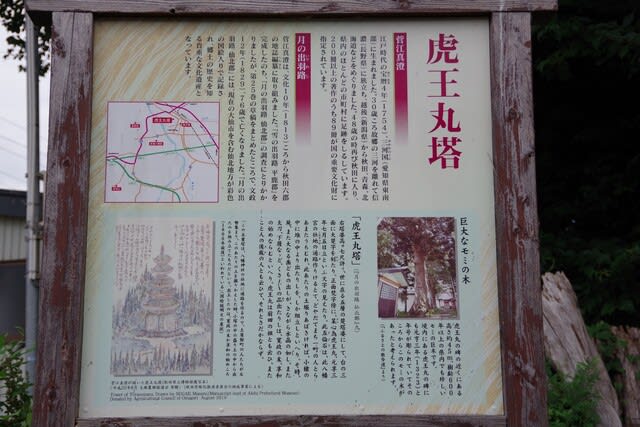

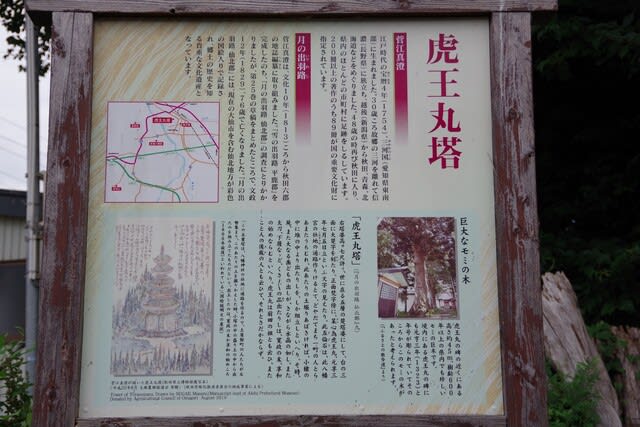

虎王丸塔の説明版が有ります

虎王丸塔

澄江真澄

江戸時代の宝暦4年(1754)、三河国(愛知県東南部)に生まれました。

30歳ころ故郷の三河を離れて信濃(長野県)に旅立ち、越後(新潟県)から秋田、青森、北海道などをめぐりました。

48歳の時再び秋田に入り、県内のほとんどの市町村に足跡をしりしています。

200冊以上の著作のうち89冊が国の重要文化財に指定されています。

月の出羽路

菅江真澄は、文化10年(1813)ころから秋田六郡の地誌編纂に取り組みました。

「雪の出羽路 平鹿郡」を完成したのち「月の出羽路 仙北郡」の調査にとりかかりましたが、第25巻の草稿をまとめたところで、文政12年(1829)、76歳で亡くなりました。

「月の出羽路 仙北郡」には、現在の大仙市を含む仙北地方が彩色の図絵入りで記録され、郷土の歴史を知る貴重な文化遺産となっています。

巨大なモミの木

虎王丸の碑の近くにある高さ約45m、樹齢600年以上の県内でも珍しいモミの巨木です。

境内にある虎王丸碑にも元享3年(1323)と年号が彫られていてそのころからこのモミの木があったと考えられています。

「虎王丸塔」(「月の出羽路 仙北郡」九)

右塔婆高さ七尺許り、世に在る五層の楚塔婆にして、台の三面に大楚字を刻たり。

正面梵字傍に、某心為虎王丸、元享三年七月五日立という文字の見えたり。

此五倫石は、此八幡宮の社地の通路作りけるとて、どやだてまち一町の人とらあまたうちむれ、此あたりの土掘りあばきければ、小棣の中に堆の中より出たりしを、しか組立しといへり。

その時、屍、また大なる歯どもの出しが、さながら水晶の如し。

また太刀、下履なんどくさぐさの品出たりしがは、寛政の末、享和の始めならむといへり。

虎王丸は前田の祖とも云ひて、それとさだかならず。

「この五重塔は、八幡神社の社地に通路を作るので、土屋館町の人たちが大勢集まり、このあたりの土を掘り返した時、小塚の中の盛り土の中から出たものを組み立てたものだという。出土したのは、寛政の末か享和の始めころ(1800年前後)といわれている」(図絵説明文の意訳)

「平成22年8月 大曲農都協議会 寄贈」(秋田県緑化推進委員会の助成事業による)

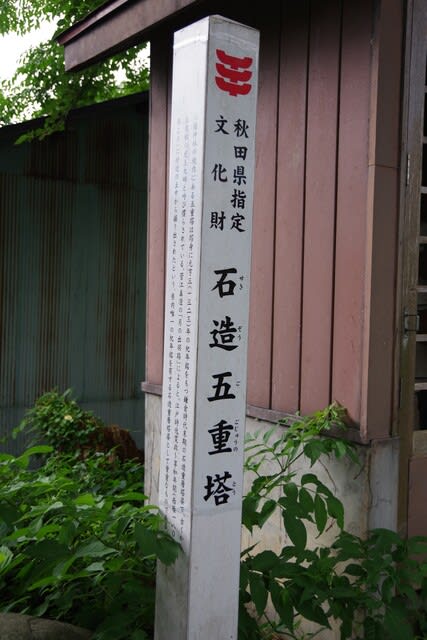

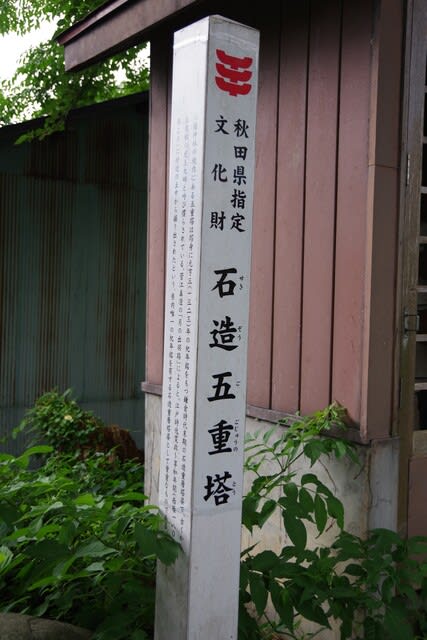

文化財標柱です

参道を進みます、二の鳥居です

虎王丸塔の祠です

虎王丸塔(石造五重塔)です

文化財標柱です

説明版です

秋田県指定有形文化財(建造物)

石造五重塔 一基

昭和31年5月21日 指定

所在地 大仙市大曲丸の内4番6号

所有者 大曲八幡神社

総高3.2m、五層の笠からなり初層((塔身)の中央月輪の左右には

右 「右志」 為虎王丸

中央 月輪中種子㋐

左 「 」元享三年七月五日 敬白

とあり、その左右側面に月輪を刻み、種子(アク、アー)を刻んでいる。

石質は塔身が流紋岩、その他は凝灰岩である。

菅江真澄の(「月の出羽路」)によれば寛政末から享和の初め頃、付近の土中より掘り出し、その際、木履歯牙、太刀等も出土したという。

この塔は本県唯一の紀年銘「元享3年7月5日」(1323年)を有し、種子の書体と塔の形式共に鎌倉期の典型的なものである。

別名「虎王丸塔」と呼ばれているが、虎王丸という人物については、未詳の部分が多い。

秋田県教育委員会

大仙市教育委員会

馬頭観音や庚申塔など沢山の石塔が並びます

巨大な根のモミのモミの木です

北東側から、目通り幹囲5.5mの巨木です

北側から見ると「股割り」をしている様な根の張り方です

北西側から

西側から

参道奥にもモミの木です

イチョウの大木も在りました

稲荷社です

神馬舎です

境内社です

拝殿です

本殿です

では、次へ行きましょう