一ノ瀬地区は、山ノ内町役場の東約9kmのところ

山ノ内町役場前から長野電鉄長野線の踏切を越えて県道478号線を南東へ進みます、

約500mで湯田中温泉駅前からは県道342号線です、約300mの湯田中温泉駅入口信号を左(南東)へ

約500mで星川橋信号を右(南西)へ夜間瀬川を渡り坂道を上って行きます

約600mで案内板に従って志賀高原・草津方面の左(東)へ、国道292号線に合流して進みます

約12、7kmの種池地区で案内板に従って斜め左の奥志賀・焼額・一ノ瀬方面へ、県道471号線です

約3.1kmの志賀3号トンネルが工事中で西側にう回路が有ります

約1.4kmで県道に戻ります、約1.3kmの一ノ瀬ダイヤモンドスキー場前に

地区の案内板です、右上に目的の「一の瀬のしなのき」の表示が見えました

約600m先の志賀高原プリンスホテル西館前に 「焼額山登山者用駐車場」が有りますので利用させて頂きました

「焼額山登山者用駐車場」が有りますので利用させて頂きました

「しなの木⇒」と「焼額山登山道入口」の案内板が有ります

すぐ右手には、焼額山第2高速リフト(標高1590m)です

焼額山(標高2013m)方面を見上げました、焼額山スキー場西端の第2高速リフトは唐松コースの上の標高1800m(5合目)付近まで続いています

左手に「一の瀬・高天原方面」リフト乗り場です

一の瀬山の神スキー場の連絡路を進みます

焼額山登山道入口の標柱です

ここからパノラマゲレンデを通って山頂まで約1時間半ほどだそうです、今回は行きませんけど・・・

間も無く分かれ道です

真っ直ぐに作業道をのぼって行きましょう

「しなの木300m」の案内板です 駐車場から標高差70m程を登って来ました

駐車場から標高差70m程を登って来ました

スキー場のコースから南へ下ると「しなの木200m」の標柱です

左へ下ります

木道が現われます

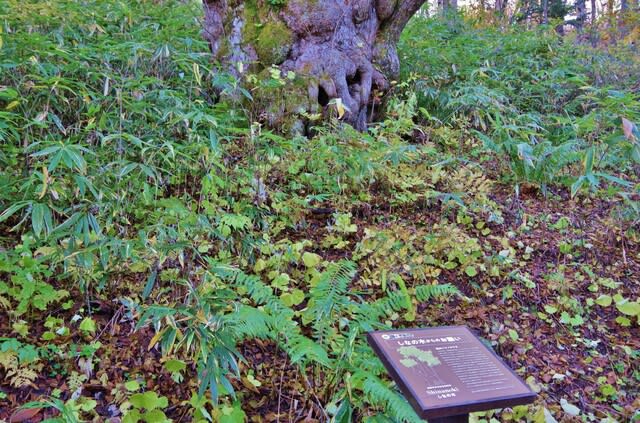

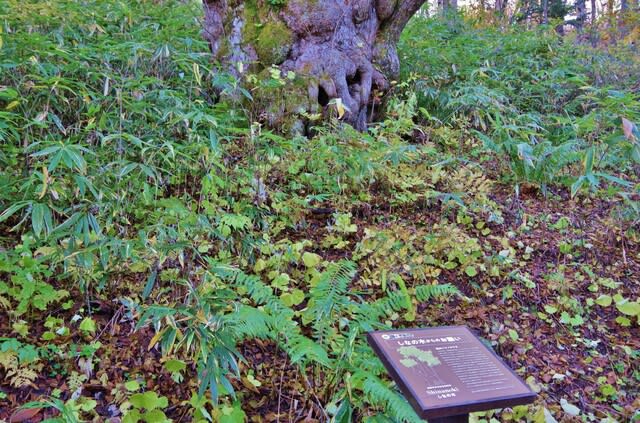

木道の右手斜面に大きな幹が見えました

北西側から

天然記念物標柱です

説明版です

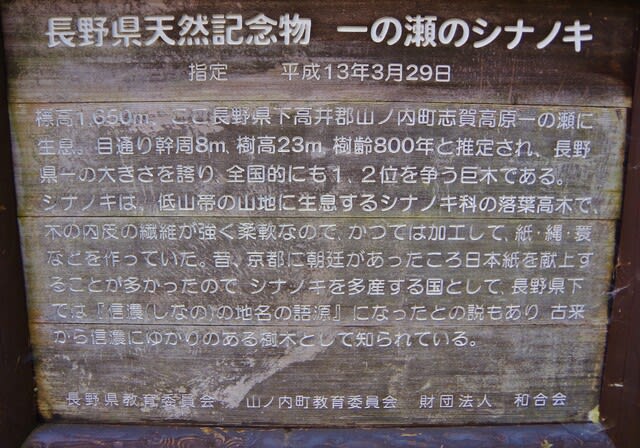

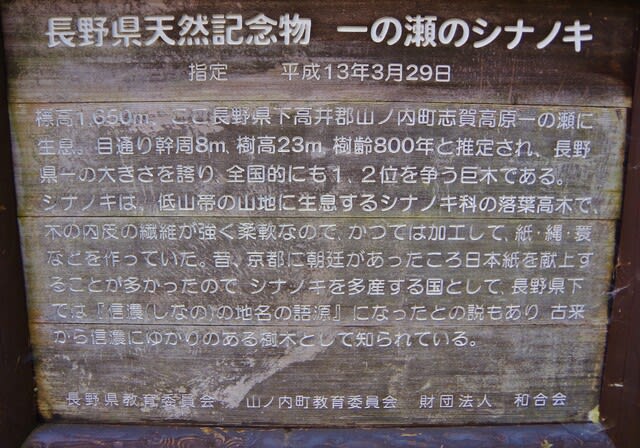

長野県天然記念物 一の瀬のシナノキ

指定 平成13年3月29日

標高1650m、ここ長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬に生息。

目通り幹周8m、樹高23m、樹齢800年と推定され、長野県一の大きさを誇り、全国的にも1・2位を争う巨木である。

シナノキは、低山帯の山地に生息するシナノキ科の落葉高木で、木の内皮の繊維が強く柔軟なので、かつては加工して、紙・縄・蓑などを作っていた。

昔、京都に朝廷があったころ日本紙を献上することが多かったので、シナノキを多産する国として、長野県下では「信濃(しなの)の地名の語源」になったとの説もあり、古来から信濃にゆかりのある樹木として知られている。

長野県教育委員会・山ノ内町教育委員会・財団法人 和合会

北側から

北北東側から

北東側から見上げました

もう一枚説明版です

しなの木からのお願い

私はしなの木です。

800年前に、志賀高原に生まれ、キハダやダケカンバなどの仲間と静かに暮らしてきました。

この沢にはサンカヨウ・ツバメオモト・オオウバユリなど美しい花が咲きます。

シナノキは昔からシナ布や和紙の材料にされたり、明治の頃からは炭焼きの人がこの森に入り、大勢の仲間が切り倒され、いなくなりました。

私も何度か切り倒されかけましたが、今もこうしていられるのは、この山を見守ってきた私に人々が敬意をはらい、森の主として親しまれてきたからでしょう。

その後、昭和29年(1954年)頃から、一の瀬の開発が進み、静かだったこの辺りもスキー場になってしまい、かろうじてこの周りの森だけが残りました。

私を天然記念物として大切にしてくれるのはありがたいことですが、長い間生きてこられてのは、豊かな自然の生態系が保たれていたからなのです。

私も年をとり、やがては枯れて土に返りますが、私の子供や孫たちが、安心して成長できるような環境を保ってほしいと願っています。

ちなみに釈迦が「木の下で悟りを開いた」といわれているボダイジュやリンデンと呼ばれるセイヨウシナノキは私の仲間です。

追記:私の根と仲間を保護するために、通路の外には出ないでください。

北東下から見上げました

来た道を戻らずに先へ進みます、標高1640m位をほぼ水平に進みます

山道脇に「しなの木にこんにちは 3回ならしてね!」の札のそばに、単管と金属の棒が吊るされていたので3回鳴らしました

*今年は各地で熊の出没がニュースになっていますので、山に入る時には熊避けの鈴やラジオを鳴らして、気を付けないといけませんね~

振り返るとこんな感じです

登り口近くで見た志賀高原一の瀬山の神スキー場の「一の瀬・高天原方面」リフトが登って来ています

間も無くゲレンデに出ました

ここから出て来ました

ゲレンデを下ることにしました

焼額山第2高速リフト乗り場の建物が見えました

ここを下って来ました、スキー場のオープン準備で草刈が終わっていたので下って来れました

作業道を北へ進むと、さきほど上から見下ろしたリフトですが上の登山道は解かりませんでした

下側です

焼額山登山口標柱近くの分岐に戻りました

では、次へ行きたい所でしたが、「秋の日は釣瓶落とし」といわれるくらいに早く暗くなりますので、家に帰ることにしました

山ノ内町役場前から長野電鉄長野線の踏切を越えて県道478号線を南東へ進みます、

約500mで湯田中温泉駅前からは県道342号線です、約300mの湯田中温泉駅入口信号を左(南東)へ

約500mで星川橋信号を右(南西)へ夜間瀬川を渡り坂道を上って行きます

約600mで案内板に従って志賀高原・草津方面の左(東)へ、国道292号線に合流して進みます

約12、7kmの種池地区で案内板に従って斜め左の奥志賀・焼額・一ノ瀬方面へ、県道471号線です

約3.1kmの志賀3号トンネルが工事中で西側にう回路が有ります

約1.4kmで県道に戻ります、約1.3kmの一ノ瀬ダイヤモンドスキー場前に

地区の案内板です、右上に目的の「一の瀬のしなのき」の表示が見えました

約600m先の志賀高原プリンスホテル西館前に

「焼額山登山者用駐車場」が有りますので利用させて頂きました

「焼額山登山者用駐車場」が有りますので利用させて頂きました

「しなの木⇒」と「焼額山登山道入口」の案内板が有ります

すぐ右手には、焼額山第2高速リフト(標高1590m)です

焼額山(標高2013m)方面を見上げました、焼額山スキー場西端の第2高速リフトは唐松コースの上の標高1800m(5合目)付近まで続いています

左手に「一の瀬・高天原方面」リフト乗り場です

一の瀬山の神スキー場の連絡路を進みます

焼額山登山道入口の標柱です

ここからパノラマゲレンデを通って山頂まで約1時間半ほどだそうです、今回は行きませんけど・・・

間も無く分かれ道です

真っ直ぐに作業道をのぼって行きましょう

「しなの木300m」の案内板です

駐車場から標高差70m程を登って来ました

駐車場から標高差70m程を登って来ました

スキー場のコースから南へ下ると「しなの木200m」の標柱です

左へ下ります

木道が現われます

木道の右手斜面に大きな幹が見えました

北西側から

天然記念物標柱です

説明版です

長野県天然記念物 一の瀬のシナノキ

指定 平成13年3月29日

標高1650m、ここ長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬に生息。

目通り幹周8m、樹高23m、樹齢800年と推定され、長野県一の大きさを誇り、全国的にも1・2位を争う巨木である。

シナノキは、低山帯の山地に生息するシナノキ科の落葉高木で、木の内皮の繊維が強く柔軟なので、かつては加工して、紙・縄・蓑などを作っていた。

昔、京都に朝廷があったころ日本紙を献上することが多かったので、シナノキを多産する国として、長野県下では「信濃(しなの)の地名の語源」になったとの説もあり、古来から信濃にゆかりのある樹木として知られている。

長野県教育委員会・山ノ内町教育委員会・財団法人 和合会

北側から

北北東側から

北東側から見上げました

もう一枚説明版です

しなの木からのお願い

私はしなの木です。

800年前に、志賀高原に生まれ、キハダやダケカンバなどの仲間と静かに暮らしてきました。

この沢にはサンカヨウ・ツバメオモト・オオウバユリなど美しい花が咲きます。

シナノキは昔からシナ布や和紙の材料にされたり、明治の頃からは炭焼きの人がこの森に入り、大勢の仲間が切り倒され、いなくなりました。

私も何度か切り倒されかけましたが、今もこうしていられるのは、この山を見守ってきた私に人々が敬意をはらい、森の主として親しまれてきたからでしょう。

その後、昭和29年(1954年)頃から、一の瀬の開発が進み、静かだったこの辺りもスキー場になってしまい、かろうじてこの周りの森だけが残りました。

私を天然記念物として大切にしてくれるのはありがたいことですが、長い間生きてこられてのは、豊かな自然の生態系が保たれていたからなのです。

私も年をとり、やがては枯れて土に返りますが、私の子供や孫たちが、安心して成長できるような環境を保ってほしいと願っています。

ちなみに釈迦が「木の下で悟りを開いた」といわれているボダイジュやリンデンと呼ばれるセイヨウシナノキは私の仲間です。

追記:私の根と仲間を保護するために、通路の外には出ないでください。

北東下から見上げました

来た道を戻らずに先へ進みます、標高1640m位をほぼ水平に進みます

山道脇に「しなの木にこんにちは 3回ならしてね!」の札のそばに、単管と金属の棒が吊るされていたので3回鳴らしました

*今年は各地で熊の出没がニュースになっていますので、山に入る時には熊避けの鈴やラジオを鳴らして、気を付けないといけませんね~

振り返るとこんな感じです

登り口近くで見た志賀高原一の瀬山の神スキー場の「一の瀬・高天原方面」リフトが登って来ています

間も無くゲレンデに出ました

ここから出て来ました

ゲレンデを下ることにしました

焼額山第2高速リフト乗り場の建物が見えました

ここを下って来ました、スキー場のオープン準備で草刈が終わっていたので下って来れました

作業道を北へ進むと、さきほど上から見下ろしたリフトですが上の登山道は解かりませんでした

下側です

焼額山登山口標柱近くの分岐に戻りました

では、次へ行きたい所でしたが、「秋の日は釣瓶落とし」といわれるくらいに早く暗くなりますので、家に帰ることにしました