川辺地区は、匝瑳市役所の南約6kmのところ

匝瑳市役所の南側の国道126号線を南西へ

約2.5kmの「国道296号入口」信号を鋭角に左(南東)へ、県道48号線バイパスです

直ぐにJR総武本線を陸橋で越えると道成りに約4.5kmの「市立野栄中学校」前の信号を右(南西)へ

約1.5kmで右手に薬師寺の参道が南向きに開いています

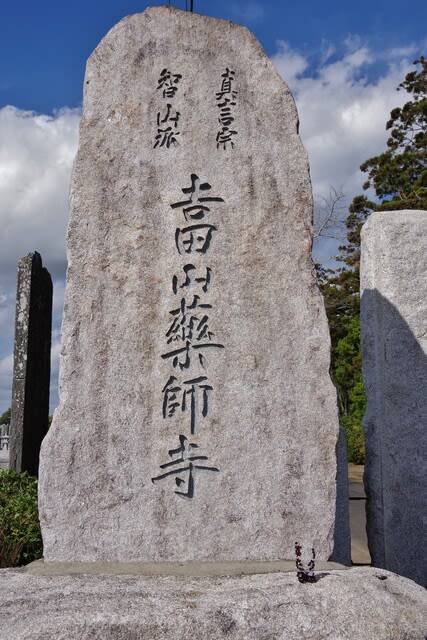

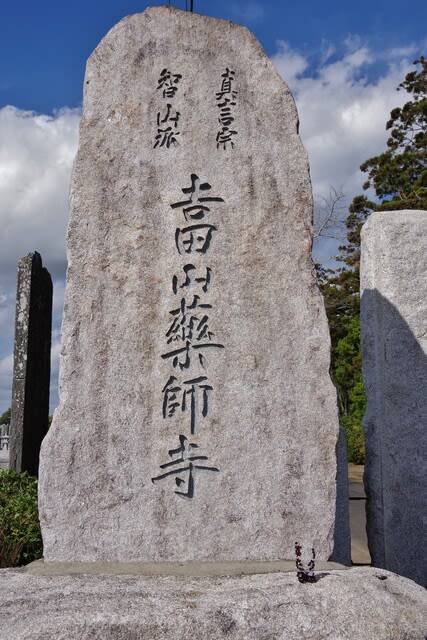

真言宗 智山派 吉田山 薬師寺です

山門前までの参道両側に 車を止める事が出来ます

車を止める事が出来ます

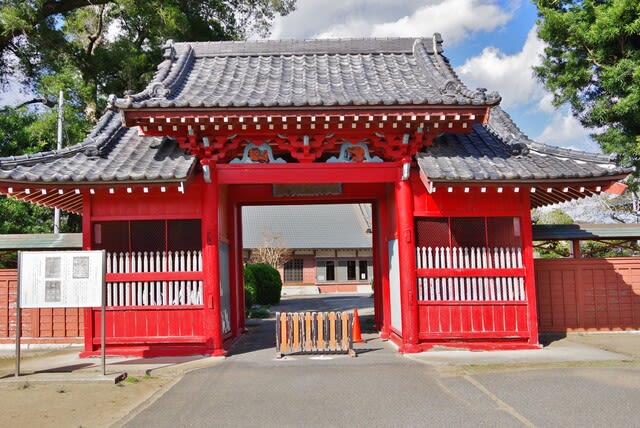

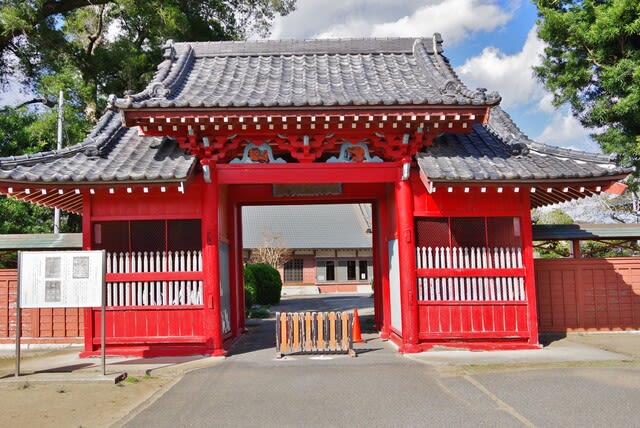

山門の仁王門です

山門前の墓地入口には弘法大師様の乗った永代供養塔です

文化財説明版です

野栄町指定有形文化財

昭和55年3月24日

宗教法人 薬師寺 所有

釈迦涅槃図 1副

金地絹本着色極密、金箔が厚く使用されており、絹目が判らないほど細かい。

描き表装で表現されており、模様は内側が蓮華、外側が牡丹である。

野栄町に現存する唯一の釈迦涅槃図であり、図柄絹地等から判断して、江戸時代初期の作品と考えられる。

両界曼荼羅 2副

金地絹本着色極密、描き表装で図面と表装同一の一枚の絹地である。

曼荼羅は、金剛界・胎蔵界でひとつの画面を構成されており、図柄、絹地等から室町時代初期のものと考えられる。

絹本着色五大明王図 1副

五大明王は、五大尊・五念怒ともいう。

不動明王を中心に、四方位に配した隆三世・軍茶利・大威徳・金剛夜叉をいい、真言宗の密教系の信仰対象の仏画である。

野栄町はもとより千葉県内でも類例の少ない作品で、図柄等から室町時代の作品考えられる。

たて113cm×よこ70.5cm

平成10年3月30日 野栄町教育委員会

*野栄町は、昭和29年(1954)7月17日に栄村と野田村が合併して野栄町が発足し、平成18年(2006)年1月23日、北側に隣接する八日市場市と合併し匝瑳市となりました。

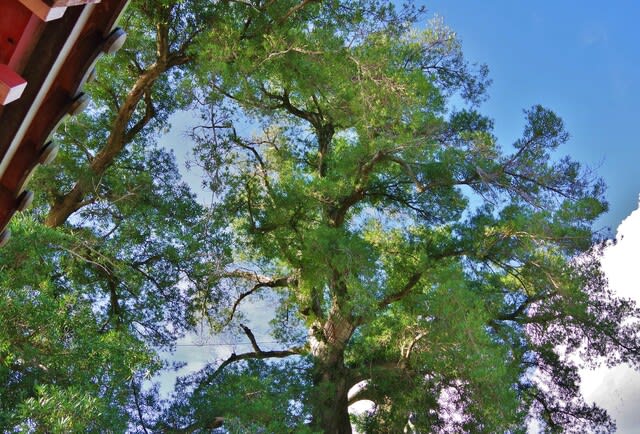

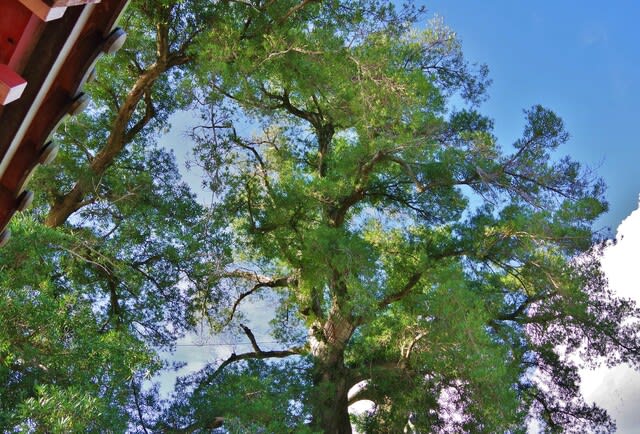

山門の西側にマキの樹冠が見えます

山門を入ると左手には六地蔵様です

山門前から見えていた樹冠は大木では無いこちらの樹冠ですね

目的の槇は六地蔵様の後ろ(西)側に在りました

東側から見ました

説明版です

野栄町指定天然記念物

槇 一樹

昭和46年3月27日指定

まき科の常緑樹で、関東以西の太平洋岸・四国・九州などに分布している。

本樹の学名はイヌマキである。

材は水に腐りにくいことから風呂桶・土木・建築などに用いられる。

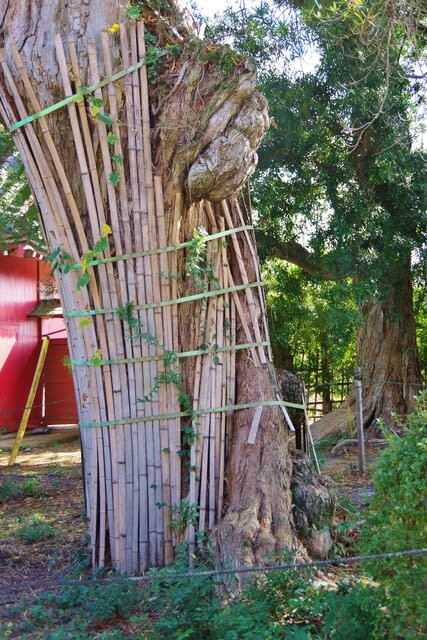

樹高18.4m、目通り3.6mで当町においては最大の槇である。

昭和60年2月20日

八匝教育委員会

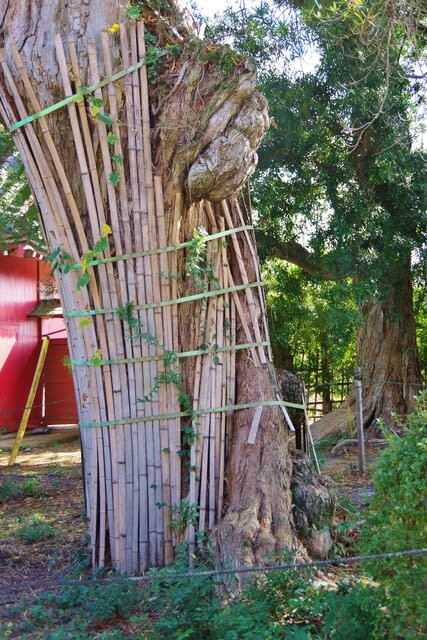

北西側から、大きな支柱に支えられています

幹には竹が巻かれています、幹が傷ついているようです

西側から見ました

参道右側にも観音像が並びます

境内にも弘法大師様や宝篋印塔が並びます

説明版です

「願掛け大師」四国八十八カ所霊場お砂踏み

古来、四国は国の中心から遠く離れた地であり、様々な修行の場でありました。

讃岐でご誕生された弘法大師もこの地で修行をされ、八十八ケ所の寺院などを撰び、四国八十八ケ所霊場を開創されました。

そのお大師さまの御跡である八十八ケ所霊場を巡礼することがお遍路です。お大師さまに対する人々の信仰の高まりと共に、日本全国から多くの方が遍路されました。そして、お大師さまのゆかりの地として、誰しもが一度は訪れたい霊場として発展していきました。

お砂踏みとは、霊場各所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りすることです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれています。

また「お砂踏み」とは、四国遍路ができない人の為に四国遍路を身近に感じて頂くものでもあります。時代が流れ、四国は格段に近くなりましたが、それでも様々な理由で四国は訪れることが出来ない方がいらっしゃるのではないかと思います。

當山では、なんらかの理由で四国へお参り頂けない方にも、少しでも四国遍路のご利益に触れて頂ければ考え、山主自らお砂を集め「願掛け大師」として開眼いたしました。足元には、四国八十八ケ所霊場だけでなく、四国別格二十カ所霊場、高野山並びに中国西安青龍寺のお砂が敷いてあります。どなたでも「お砂踏み」を行うことができますのでご自由にお参り下さい。

お遍路修行をしているときは常にお大師さまと共にいます。心にお大師さまを感じ・・・南無大師遍照金剛・・・とお唱えしながら合掌し御像を廻りお参り下さい。自分の体に悪い所があれば同じ個所を撫でて頂いても、何回廻っても構いません。最後にお大師さまの御手を握って頂き、仏さまやお大師さまとご縁を結んで、それぞれのお願い事を叶えて頂きましょう。

*元気なうちに四国遍路にも挑戦したいと思います

西側の建物は東向きに旧本堂の薬師堂だそうです

南向きに大きな本堂です

では、次へ行きましょう

匝瑳市役所の南側の国道126号線を南西へ

約2.5kmの「国道296号入口」信号を鋭角に左(南東)へ、県道48号線バイパスです

直ぐにJR総武本線を陸橋で越えると道成りに約4.5kmの「市立野栄中学校」前の信号を右(南西)へ

約1.5kmで右手に薬師寺の参道が南向きに開いています

真言宗 智山派 吉田山 薬師寺です

山門前までの参道両側に

車を止める事が出来ます

車を止める事が出来ます

山門の仁王門です

山門前の墓地入口には弘法大師様の乗った永代供養塔です

文化財説明版です

野栄町指定有形文化財

昭和55年3月24日

宗教法人 薬師寺 所有

釈迦涅槃図 1副

金地絹本着色極密、金箔が厚く使用されており、絹目が判らないほど細かい。

描き表装で表現されており、模様は内側が蓮華、外側が牡丹である。

野栄町に現存する唯一の釈迦涅槃図であり、図柄絹地等から判断して、江戸時代初期の作品と考えられる。

両界曼荼羅 2副

金地絹本着色極密、描き表装で図面と表装同一の一枚の絹地である。

曼荼羅は、金剛界・胎蔵界でひとつの画面を構成されており、図柄、絹地等から室町時代初期のものと考えられる。

絹本着色五大明王図 1副

五大明王は、五大尊・五念怒ともいう。

不動明王を中心に、四方位に配した隆三世・軍茶利・大威徳・金剛夜叉をいい、真言宗の密教系の信仰対象の仏画である。

野栄町はもとより千葉県内でも類例の少ない作品で、図柄等から室町時代の作品考えられる。

たて113cm×よこ70.5cm

平成10年3月30日 野栄町教育委員会

*野栄町は、昭和29年(1954)7月17日に栄村と野田村が合併して野栄町が発足し、平成18年(2006)年1月23日、北側に隣接する八日市場市と合併し匝瑳市となりました。

山門の西側にマキの樹冠が見えます

山門を入ると左手には六地蔵様です

山門前から見えていた樹冠は大木では無いこちらの樹冠ですね

目的の槇は六地蔵様の後ろ(西)側に在りました

東側から見ました

説明版です

野栄町指定天然記念物

槇 一樹

昭和46年3月27日指定

まき科の常緑樹で、関東以西の太平洋岸・四国・九州などに分布している。

本樹の学名はイヌマキである。

材は水に腐りにくいことから風呂桶・土木・建築などに用いられる。

樹高18.4m、目通り3.6mで当町においては最大の槇である。

昭和60年2月20日

八匝教育委員会

北西側から、大きな支柱に支えられています

幹には竹が巻かれています、幹が傷ついているようです

西側から見ました

参道右側にも観音像が並びます

境内にも弘法大師様や宝篋印塔が並びます

説明版です

「願掛け大師」四国八十八カ所霊場お砂踏み

古来、四国は国の中心から遠く離れた地であり、様々な修行の場でありました。

讃岐でご誕生された弘法大師もこの地で修行をされ、八十八ケ所の寺院などを撰び、四国八十八ケ所霊場を開創されました。

そのお大師さまの御跡である八十八ケ所霊場を巡礼することがお遍路です。お大師さまに対する人々の信仰の高まりと共に、日本全国から多くの方が遍路されました。そして、お大師さまのゆかりの地として、誰しもが一度は訪れたい霊場として発展していきました。

お砂踏みとは、霊場各所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りすることです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれています。

また「お砂踏み」とは、四国遍路ができない人の為に四国遍路を身近に感じて頂くものでもあります。時代が流れ、四国は格段に近くなりましたが、それでも様々な理由で四国は訪れることが出来ない方がいらっしゃるのではないかと思います。

當山では、なんらかの理由で四国へお参り頂けない方にも、少しでも四国遍路のご利益に触れて頂ければ考え、山主自らお砂を集め「願掛け大師」として開眼いたしました。足元には、四国八十八ケ所霊場だけでなく、四国別格二十カ所霊場、高野山並びに中国西安青龍寺のお砂が敷いてあります。どなたでも「お砂踏み」を行うことができますのでご自由にお参り下さい。

お遍路修行をしているときは常にお大師さまと共にいます。心にお大師さまを感じ・・・南無大師遍照金剛・・・とお唱えしながら合掌し御像を廻りお参り下さい。自分の体に悪い所があれば同じ個所を撫でて頂いても、何回廻っても構いません。最後にお大師さまの御手を握って頂き、仏さまやお大師さまとご縁を結んで、それぞれのお願い事を叶えて頂きましょう。

*元気なうちに四国遍路にも挑戦したいと思います

西側の建物は東向きに旧本堂の薬師堂だそうです

南向きに大きな本堂です

では、次へ行きましょう