豊郷地区は、野沢温泉の中心部で村役場もあります

野沢温泉村役場の前の県道353号線を東へ坂道を上って行きます

約500mで横落信号を左へ、約50mのタクシー会社前を右へ細い温泉街の坂道を上って行きます

約50mで斜め左へ大湯通りです、更に温泉街の急な坂道を登って行きますが、湯澤神社前には車を止める事が出来ないので

戻って、東側の野沢温泉スキー場沿いを北へ、湯澤神社の上側の野沢温泉スポーツ公園の駐車場に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

(実は、スポーツ公園と野沢温泉を結ぶ「遊ロード」エスカレータみたいな動く歩道が無料で乗ることが出来ます。 で、利用させて頂きました)

湯澤神社参道入口です

案内板です、遊ロードは1分直ぐそこです

郷社 湯澤神社です

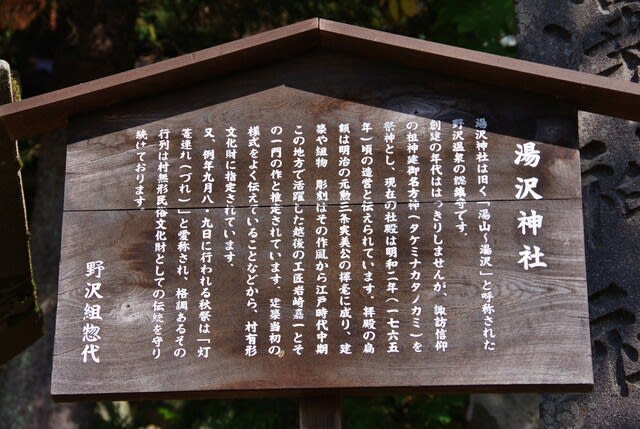

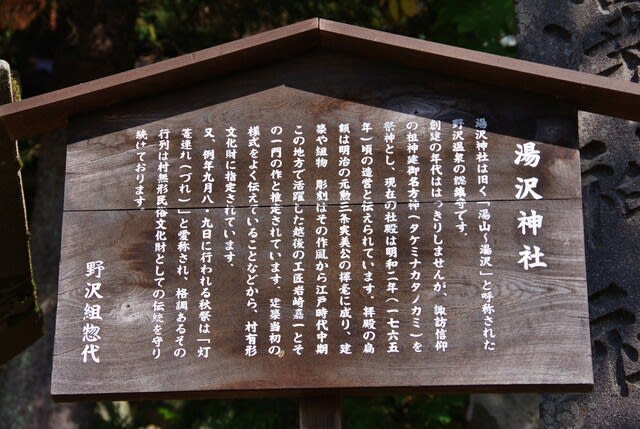

説明版です

湯沢神社

湯沢神社は旧く「湯山~湯沢」と呼称された野沢温泉の総鎮守です。

創建の年代ははっきりしませんが、諏訪信仰の祖神建御名方神(タケミナカタノカミ)を祭神とし、現在の社殿は明和2年(1765)頃の造営と伝えられています。

拝殿の扁額は明治の元勲三条実美公の揮毫に成り、建築や組物・彫刻はその作風から、江戸時代中期この地方で活躍した越後の工匠岩崎嘉一とその一門の作と推定されています。

建築当初の様式をよく伝えていることなどから、村有形文化財に指定されています。

又、例年9月8・9日に行われる秋祭は「灯篭連れ(づれ)」と愛称され、格調あるその行列は村無形民俗文化財としての伝統を守り続けております。

野沢組惣代

水盤です

両部鳥居です 、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱があり、その笠木の上に屋根がある鳥居です。

、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱があり、その笠木の上に屋根がある鳥居です。

*名称にある両部とは密教の金胎(金剛・胎蔵)両部を言い、神仏習合を示す名残です。

*四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。

急な石段の上に社殿の屋根が見えました

石段の左手(西側)に目的の大杉です、鳥居下から見上げました

南側から

西側から

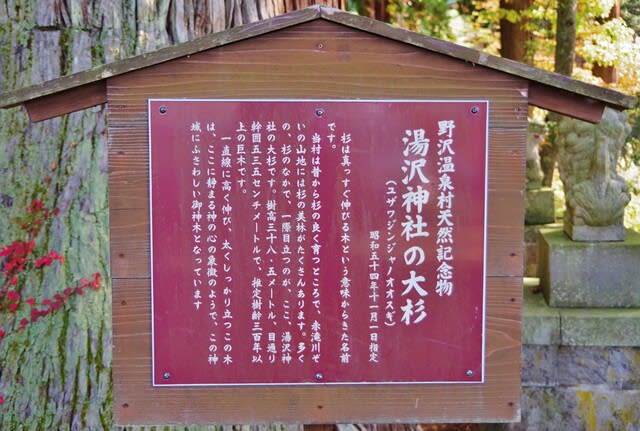

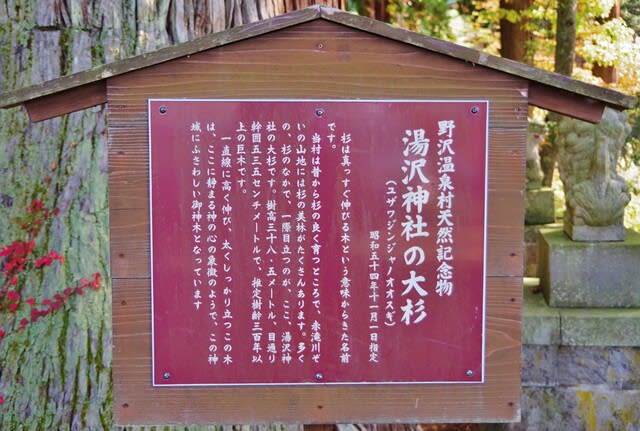

説明版です

野沢温泉村天然記念物

湯沢神社の大杉(ユザワジンジャノオオスギ)

昭和54年11月1日指定

杉は真っすぐに伸びる木という意味からきた名前です。

当村は昔から杉の良く育つところで、赤滝川ぞいの山地には杉の美林がたくさんあります。

多くの杉のなかで、一際目立つのが、ここ、湯沢神社の大杉です。

樹高38.5m、目通り幹囲535cmで、推定樹齢300年以上の巨木です。

一直線に高く伸び、太くしっかり立つこの木は、ここに静まる神の心の象徴のようで、この神域にふさわしい御神木となっています。

北側から見ました

石段を上ると拝殿です

石段上から大杉を見ました

拝殿軒下には彫刻が見られます、鳳凰や龍の彫物が見事です

本殿覆い屋です

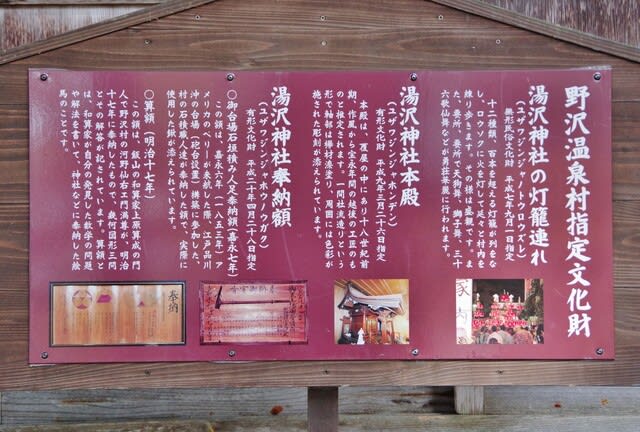

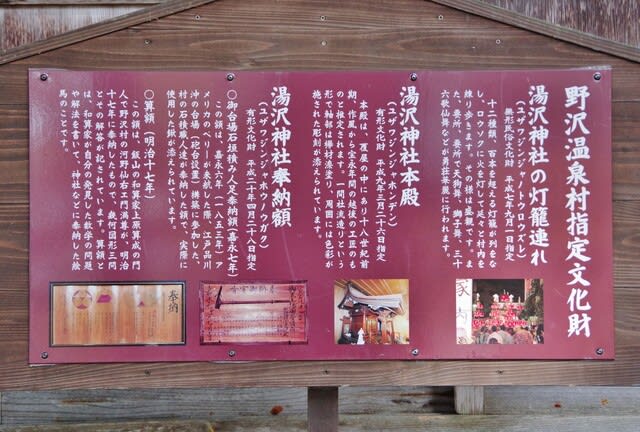

説明版です

野沢温泉村指定文化財

湯沢神社の灯籠連れ(ユザワジンジャノトウロウズレ)

無形民俗文化財 平成7年9月1日指定

12種類、100本を超える灯籠が列をなし、ロウソクに火を灯して延々と村内を練り歩きます。その様は盛観です。

三十六歌仙舞などが勇壮華麗に行われます。

湯沢神社本殿(ユザワジンジャホンデン)

有形文化財 平成9年3月26日指定

本殿は、覆い屋の中にあり18世紀前期、作風から宝永年間の越後の工匠のものと推定されます。

一間社流造りという形で軸部は欅材漆塗り、周囲には色彩が施された彫刻が添えられています。

湯沢神社奉納額(ユザワジンジャホウノウガク)

有形文化財 平成10年4月28日指定

〇御台場石垣積み人足奉納額(嘉永7年)

この額は、嘉永6年(1853年)アメリカのペリーが来航した際、江戸品川沖の台場(砲台設置)構築に参加した、村の石積職人達が奉納した額で、実際に使用した鍬が添えられています。

〇算額(明治17年)

この額は、飯山の和算家上原算成の門人で野沢村の河野仙右エ門満尊が、明治17年に奉納したもので、幾何図形3問とその解答が記されています。

算額とは、和算家が自分の発見した数学の問題や解法を書いて、神社などに奉納した絵馬のことです。

境内東側には珍しい二階建ての神輿殿です

では「遊ロード」で帰りましょう

遊ロード入口です

動く歩道に乘ります

一段目です

二段目に乗り継ぎます

同じくらいの距離を乗り継ぐと

野沢温泉スポーツ公園側の通路です

通路を出るとサマースキー場が広がります

では、次へ行きましょう

野沢温泉村役場の前の県道353号線を東へ坂道を上って行きます

約500mで横落信号を左へ、約50mのタクシー会社前を右へ細い温泉街の坂道を上って行きます

約50mで斜め左へ大湯通りです、更に温泉街の急な坂道を登って行きますが、湯澤神社前には車を止める事が出来ないので

戻って、東側の野沢温泉スキー場沿いを北へ、湯澤神社の上側の野沢温泉スポーツ公園の駐車場に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました(実は、スポーツ公園と野沢温泉を結ぶ「遊ロード」エスカレータみたいな動く歩道が無料で乗ることが出来ます。 で、利用させて頂きました)

湯澤神社参道入口です

案内板です、遊ロードは1分直ぐそこです

郷社 湯澤神社です

説明版です

湯沢神社

湯沢神社は旧く「湯山~湯沢」と呼称された野沢温泉の総鎮守です。

創建の年代ははっきりしませんが、諏訪信仰の祖神建御名方神(タケミナカタノカミ)を祭神とし、現在の社殿は明和2年(1765)頃の造営と伝えられています。

拝殿の扁額は明治の元勲三条実美公の揮毫に成り、建築や組物・彫刻はその作風から、江戸時代中期この地方で活躍した越後の工匠岩崎嘉一とその一門の作と推定されています。

建築当初の様式をよく伝えていることなどから、村有形文化財に指定されています。

又、例年9月8・9日に行われる秋祭は「灯篭連れ(づれ)」と愛称され、格調あるその行列は村無形民俗文化財としての伝統を守り続けております。

野沢組惣代

水盤です

両部鳥居です

、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱があり、その笠木の上に屋根がある鳥居です。

、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱があり、その笠木の上に屋根がある鳥居です。*名称にある両部とは密教の金胎(金剛・胎蔵)両部を言い、神仏習合を示す名残です。

*四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。

急な石段の上に社殿の屋根が見えました

石段の左手(西側)に目的の大杉です、鳥居下から見上げました

南側から

西側から

説明版です

野沢温泉村天然記念物

湯沢神社の大杉(ユザワジンジャノオオスギ)

昭和54年11月1日指定

杉は真っすぐに伸びる木という意味からきた名前です。

当村は昔から杉の良く育つところで、赤滝川ぞいの山地には杉の美林がたくさんあります。

多くの杉のなかで、一際目立つのが、ここ、湯沢神社の大杉です。

樹高38.5m、目通り幹囲535cmで、推定樹齢300年以上の巨木です。

一直線に高く伸び、太くしっかり立つこの木は、ここに静まる神の心の象徴のようで、この神域にふさわしい御神木となっています。

北側から見ました

石段を上ると拝殿です

石段上から大杉を見ました

拝殿軒下には彫刻が見られます、鳳凰や龍の彫物が見事です

本殿覆い屋です

説明版です

野沢温泉村指定文化財

湯沢神社の灯籠連れ(ユザワジンジャノトウロウズレ)

無形民俗文化財 平成7年9月1日指定

12種類、100本を超える灯籠が列をなし、ロウソクに火を灯して延々と村内を練り歩きます。その様は盛観です。

三十六歌仙舞などが勇壮華麗に行われます。

湯沢神社本殿(ユザワジンジャホンデン)

有形文化財 平成9年3月26日指定

本殿は、覆い屋の中にあり18世紀前期、作風から宝永年間の越後の工匠のものと推定されます。

一間社流造りという形で軸部は欅材漆塗り、周囲には色彩が施された彫刻が添えられています。

湯沢神社奉納額(ユザワジンジャホウノウガク)

有形文化財 平成10年4月28日指定

〇御台場石垣積み人足奉納額(嘉永7年)

この額は、嘉永6年(1853年)アメリカのペリーが来航した際、江戸品川沖の台場(砲台設置)構築に参加した、村の石積職人達が奉納した額で、実際に使用した鍬が添えられています。

〇算額(明治17年)

この額は、飯山の和算家上原算成の門人で野沢村の河野仙右エ門満尊が、明治17年に奉納したもので、幾何図形3問とその解答が記されています。

算額とは、和算家が自分の発見した数学の問題や解法を書いて、神社などに奉納した絵馬のことです。

境内東側には珍しい二階建ての神輿殿です

では「遊ロード」で帰りましょう

遊ロード入口です

動く歩道に乘ります

一段目です

二段目に乗り継ぎます

同じくらいの距離を乗り継ぐと

野沢温泉スポーツ公園側の通路です

通路を出るとサマースキー場が広がります

では、次へ行きましょう