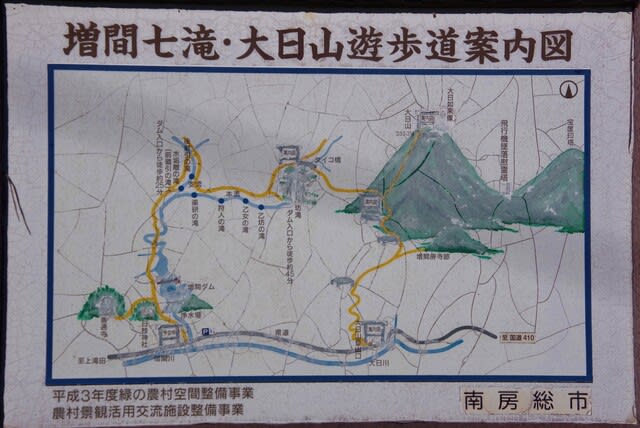

本織地区は、南房総市役所の南東約6kmのところ

南房総市役所を東へ出ます、約600mで十字路を右(南)へ、さくらロードです

約300mで丁字路を左(東)へ、国道127号線館山バイパスです

約2.7kmの那古信号を斜め左へ、県道296号線です

約2.9kmで三芳中学校手前の歩車分離信号を右(南)へ、県道88号線です

約900mで延命寺の案内板が有りますので左(東)へ

約400mで左からの道に合流して間も無く左(東)へ

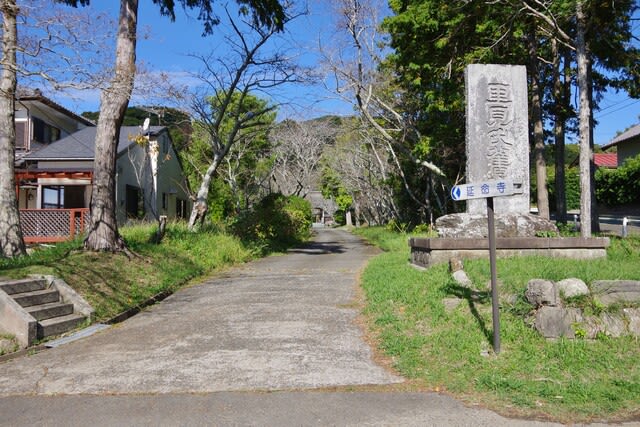

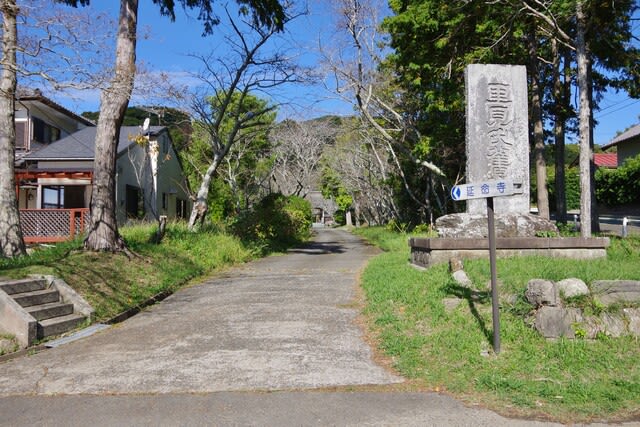

約100mで南向きに延命寺参道の入口です

参道を入った右手(東側)に砂利の 駐車場がありますので利用させて頂きました

駐車場がありますので利用させて頂きました

長留山 延命寺の寺號標です

里見氏舊迹の石碑です、境内地には後期里見氏累代の墓所が有ります

宝篋印塔です

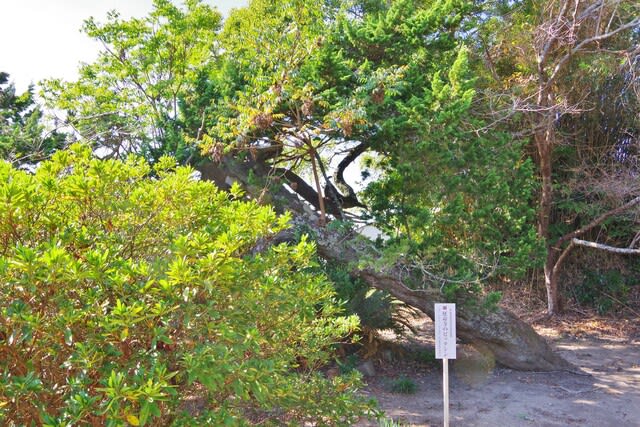

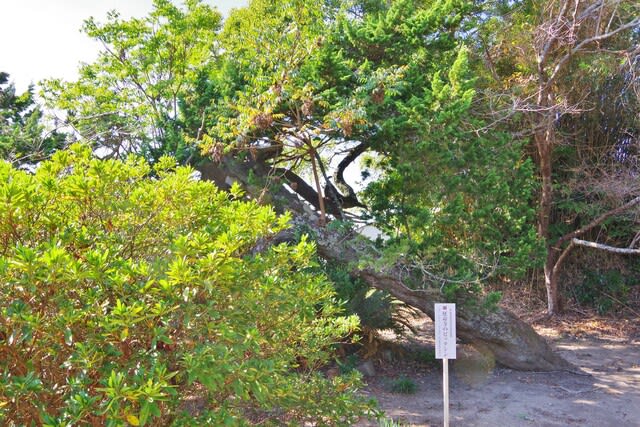

山門です(山門手前に目的のビャクシンの枝が横たわっています)

山門前から参道西側のビャクシンを見ました

東側から

天然記念物案内板です

北東側から

北側から

西側から見ました

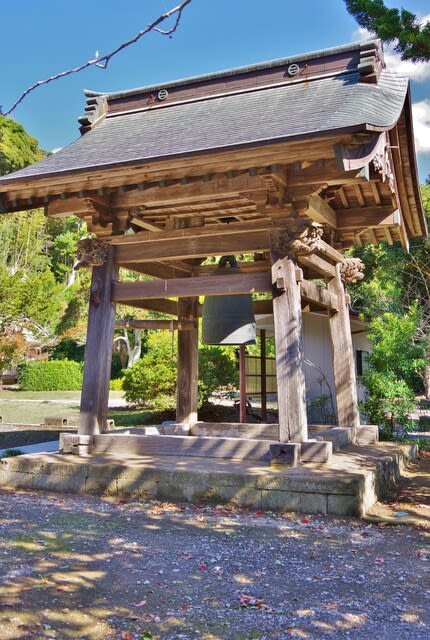

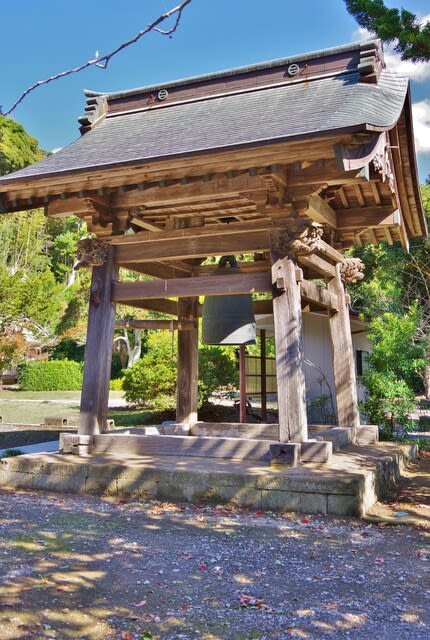

参道右手に鐘楼です

手水舎です

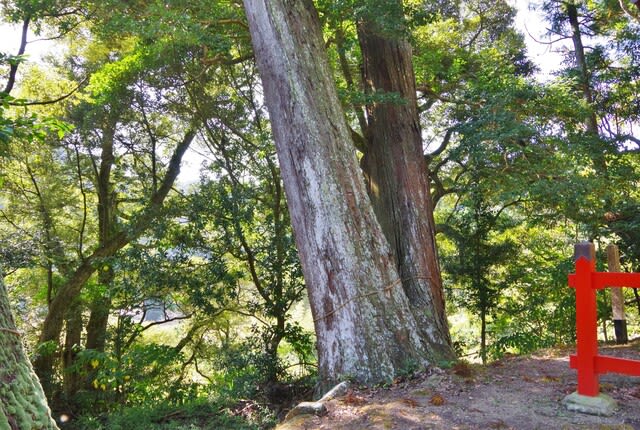

参道を進むと、参道左手に太い幹が見えて来ました

北東側から、もう一本のビャクシンです

こちらにも案内板です

北側から

西側から

西側の御堂は大通殿です

本堂です

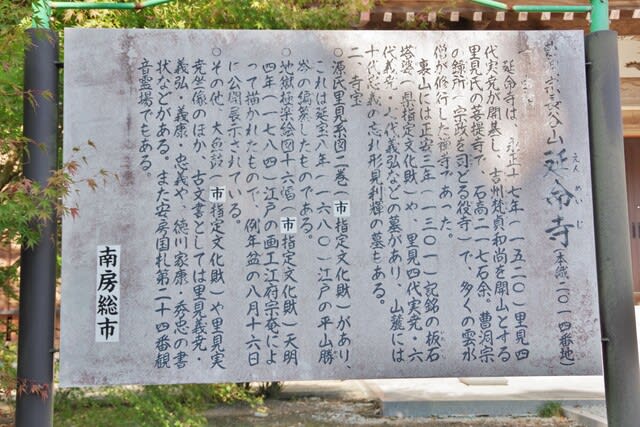

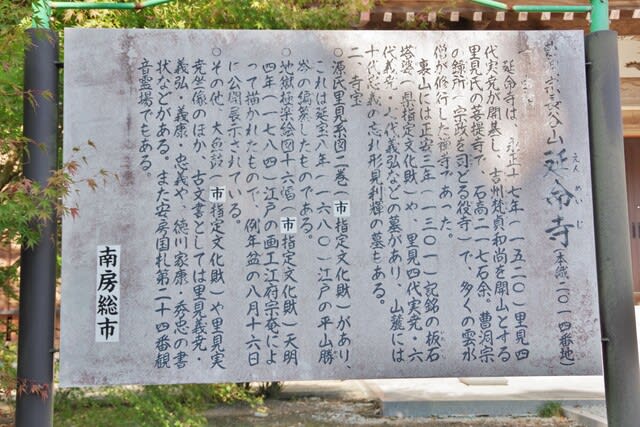

説明版です

曹洞宗 長谷山 延命寺(本織2014番地)

1、由緒

延命寺は、永正17年(1520)里見4代実尭が開基し、吉州梵貞和尚を開山とする里見氏の菩提寺で、石高217石余。

曹洞宗の録所(宗政を司どる役寺)で、多くの雲水僧が修行した禅寺であった。

裏山には正安3年(1301)記銘の板石塔婆(県指定文化財)や、里見4代実尭・6代義尭・7代義弘などの墓があり、山麓には10代忠義の忘れ形見利輝の墓もある。

2、寺宝

○源氏里見系図2巻(市指定文化財)があり、これは延宝8年(1680)江戸の平山勝岑の編纂したものである。

○地獄極楽絵図16幅(市指定文化財)天明4年(1784)江戸の画工江府宗庵によって描かれたもので、例年盆の8月16日に公開展示されている。

○その他、大魚鼓(市指定文化財)や里見実尭像のほか、古文書としては里見義尭・義弘・義康・忠義や、徳川家康・秀忠の書状などがある。また安房国札第24番観音霊場でもある。

南房総市

本堂西側にもビャクシンが有りました

では、次へ行きましょう

南房総市役所を東へ出ます、約600mで十字路を右(南)へ、さくらロードです

約300mで丁字路を左(東)へ、国道127号線館山バイパスです

約2.7kmの那古信号を斜め左へ、県道296号線です

約2.9kmで三芳中学校手前の歩車分離信号を右(南)へ、県道88号線です

約900mで延命寺の案内板が有りますので左(東)へ

約400mで左からの道に合流して間も無く左(東)へ

約100mで南向きに延命寺参道の入口です

参道を入った右手(東側)に砂利の

駐車場がありますので利用させて頂きました

駐車場がありますので利用させて頂きました

長留山 延命寺の寺號標です

里見氏舊迹の石碑です、境内地には後期里見氏累代の墓所が有ります

宝篋印塔です

山門です(山門手前に目的のビャクシンの枝が横たわっています)

山門前から参道西側のビャクシンを見ました

東側から

天然記念物案内板です

北東側から

北側から

西側から見ました

参道右手に鐘楼です

手水舎です

参道を進むと、参道左手に太い幹が見えて来ました

北東側から、もう一本のビャクシンです

こちらにも案内板です

北側から

西側から

西側の御堂は大通殿です

本堂です

説明版です

曹洞宗 長谷山 延命寺(本織2014番地)

1、由緒

延命寺は、永正17年(1520)里見4代実尭が開基し、吉州梵貞和尚を開山とする里見氏の菩提寺で、石高217石余。

曹洞宗の録所(宗政を司どる役寺)で、多くの雲水僧が修行した禅寺であった。

裏山には正安3年(1301)記銘の板石塔婆(県指定文化財)や、里見4代実尭・6代義尭・7代義弘などの墓があり、山麓には10代忠義の忘れ形見利輝の墓もある。

2、寺宝

○源氏里見系図2巻(市指定文化財)があり、これは延宝8年(1680)江戸の平山勝岑の編纂したものである。

○地獄極楽絵図16幅(市指定文化財)天明4年(1784)江戸の画工江府宗庵によって描かれたもので、例年盆の8月16日に公開展示されている。

○その他、大魚鼓(市指定文化財)や里見実尭像のほか、古文書としては里見義尭・義弘・義康・忠義や、徳川家康・秀忠の書状などがある。また安房国札第24番観音霊場でもある。

南房総市

本堂西側にもビャクシンが有りました

では、次へ行きましょう