ここからは2023年11月8日取材分です

(前日からの取材を予定しておりましたが、寒冷前線通過の影響からアクアラインが通行止めの為、一日ずれての取材です)

矢那地区は、木更津市役所の南東約8kmのところ

木更津市役所から清見台中央通りを東南東へ、約3.6kmで丁字路を左(東南東)へ間も無く館山道の高架を潜ります

約2.8kmでポルシェ・エクスペリエンスセンター東京 手前を右(南)へ

約1.7kmで丁字路信号を右(南西)へ、県道33号線ですが直ぐ先の信号を左(南東)へ

約1.3km道成りに進んで、高蔵観音の案内板を斜め左に入ると、高蔵寺山門前の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

山門(仁王門)です

坂東第三十番霊場

平野山 高蔵寺です

説明版です

坂東三十番・新上総国一番

平野山高蔵寺(高倉観音)

当山の興りは用明天皇(在位585~87)の代と言われ、霊験によって誕生した大織冠藤原鎌足が白稚庚戌年(650)に構建したと伝えられている。

本尊は正観世音菩薩で天平年間僧行基の作、樟木一本彫り身丈一丈二尺(約3,6m)である。脇侍は不動明王と毘沙門天で貞観年中慈覚大師の作である。なお堂内(床下観音浄土界)には坂東・秩父・西国霊場の写し観音百体が安置されている他 、回廊には縁結び地蔵尊が祭られている。

現本堂は大永6年(1526)に再建されたものを平成11年(1999)4月末、屋根及び基礎を修復したもので間口11 間3尺・奥行10間4尺・高さ8間8尺で、床高さ7.7尺・16面取柱数88本の重層入母屋造りで全国でも珍しい建造物 である。仁王門・鐘楼堂は江戸時代に再建されたものであり、いづれも木更津市の文化財に指定されている。

山門右側(東)に鐘楼です

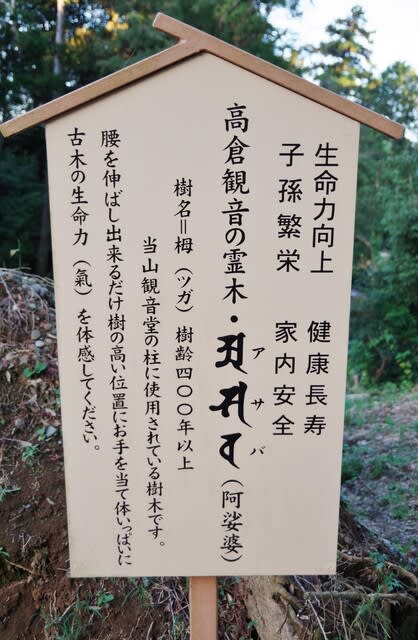

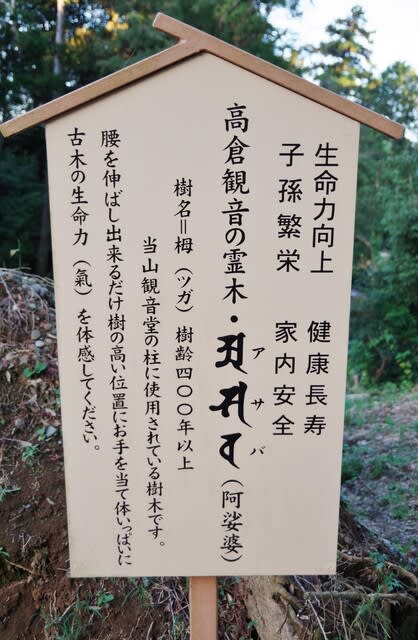

ツガの巨木は倒れてしまっていました(2018年3月30日にこのブログで紹介させて頂いております)

ツガの札は新しいまま残っています

山門を潜ると左手に手水舎です

右手には六地蔵様です

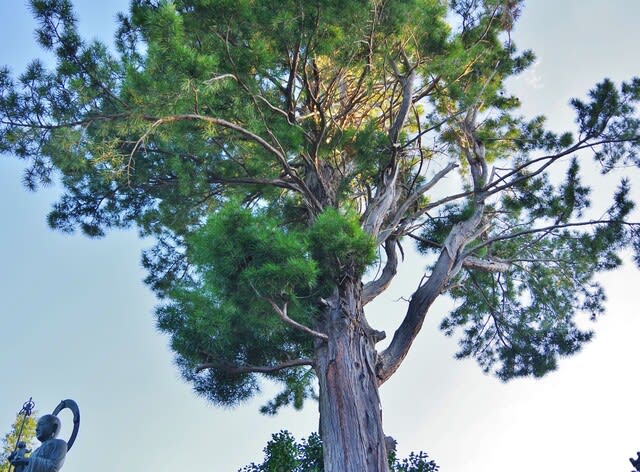

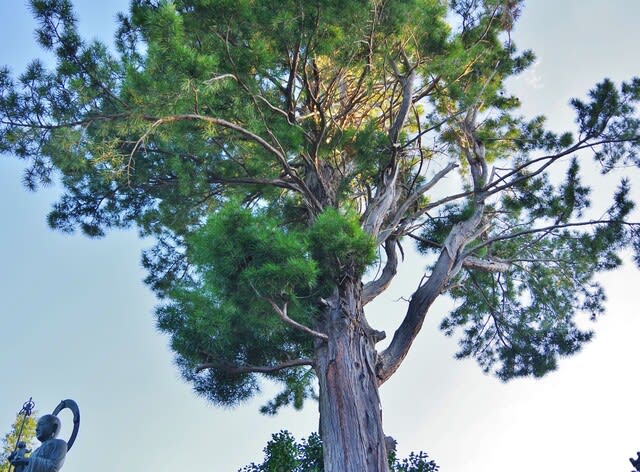

木更津名木100選のコウヤマキです

山門東側(南東側)から見上げました

本堂です

本堂前右手に、高蔵寺の縁起にある子授けの霊木(ザクロの木)です

本堂前左手には腰掛石です

本堂西側にはスダジイの大木です

本堂裏側へ廻ると「鎌足桜の風」という樹木葬の墓地入口です

フェンスを開けて入ると、右手に目的の鎌足桜が有ります

西側から鎌足桜です

説明版です

木更津市指定文化財

「鎌足桜」祖株

平成17年2月25日指定

この「鎌足桜」祖株は、木更津市矢那の進藤家から木更津市に寄贈され、地元要望を受けてこの高蔵寺へ移植したものです。

元は高蔵観音に至る旧巡礼街道沿いの進藤家敷地内にありました。鎌足桜の名前の由来は、大化の改新の功臣、藤原鎌足に関する地元伝承と結びついたものと推定されます。

鎌足桜は、天保3年の著作、「房総志料続編」に既にその名が見える淡桃白色八重咲きの山桜で、雌しべもしくは花弁の一部が細く屈曲して鎌形になるという珍しい特徴を持ち、4月中旬から下旬に開花します。

地元の保護活動によりこの祖株の新芽から接木による増殖が行われました。それらの苗木は鎌足小学校・鎌足公民館等に、また遠くは大阪造幣局の桜並木にも植樹され、立派に成長しています。

地元における伝承を尊重し、鎌足桜の保護増殖活動の元となったこの親木を永く伝えるため「鎌足桜」祖株として文化財に指定しました。

木更津市教育委員会

南側から

東側から

北側から見ました

では、次へ行きましょう

(前日からの取材を予定しておりましたが、寒冷前線通過の影響からアクアラインが通行止めの為、一日ずれての取材です)

矢那地区は、木更津市役所の南東約8kmのところ

木更津市役所から清見台中央通りを東南東へ、約3.6kmで丁字路を左(東南東)へ間も無く館山道の高架を潜ります

約2.8kmでポルシェ・エクスペリエンスセンター東京 手前を右(南)へ

約1.7kmで丁字路信号を右(南西)へ、県道33号線ですが直ぐ先の信号を左(南東)へ

約1.3km道成りに進んで、高蔵観音の案内板を斜め左に入ると、高蔵寺山門前の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

山門(仁王門)です

坂東第三十番霊場

平野山 高蔵寺です

説明版です

坂東三十番・新上総国一番

平野山高蔵寺(高倉観音)

当山の興りは用明天皇(在位585~87)の代と言われ、霊験によって誕生した大織冠藤原鎌足が白稚庚戌年(650)に構建したと伝えられている。

本尊は正観世音菩薩で天平年間僧行基の作、樟木一本彫り身丈一丈二尺(約3,6m)である。脇侍は不動明王と毘沙門天で貞観年中慈覚大師の作である。なお堂内(床下観音浄土界)には坂東・秩父・西国霊場の写し観音百体が安置されている他 、回廊には縁結び地蔵尊が祭られている。

現本堂は大永6年(1526)に再建されたものを平成11年(1999)4月末、屋根及び基礎を修復したもので間口11 間3尺・奥行10間4尺・高さ8間8尺で、床高さ7.7尺・16面取柱数88本の重層入母屋造りで全国でも珍しい建造物 である。仁王門・鐘楼堂は江戸時代に再建されたものであり、いづれも木更津市の文化財に指定されている。

山門右側(東)に鐘楼です

ツガの巨木は倒れてしまっていました(2018年3月30日にこのブログで紹介させて頂いております)

ツガの札は新しいまま残っています

山門を潜ると左手に手水舎です

右手には六地蔵様です

木更津名木100選のコウヤマキです

山門東側(南東側)から見上げました

本堂です

本堂前右手に、高蔵寺の縁起にある子授けの霊木(ザクロの木)です

本堂前左手には腰掛石です

本堂西側にはスダジイの大木です

本堂裏側へ廻ると「鎌足桜の風」という樹木葬の墓地入口です

フェンスを開けて入ると、右手に目的の鎌足桜が有ります

西側から鎌足桜です

説明版です

木更津市指定文化財

「鎌足桜」祖株

平成17年2月25日指定

この「鎌足桜」祖株は、木更津市矢那の進藤家から木更津市に寄贈され、地元要望を受けてこの高蔵寺へ移植したものです。

元は高蔵観音に至る旧巡礼街道沿いの進藤家敷地内にありました。鎌足桜の名前の由来は、大化の改新の功臣、藤原鎌足に関する地元伝承と結びついたものと推定されます。

鎌足桜は、天保3年の著作、「房総志料続編」に既にその名が見える淡桃白色八重咲きの山桜で、雌しべもしくは花弁の一部が細く屈曲して鎌形になるという珍しい特徴を持ち、4月中旬から下旬に開花します。

地元の保護活動によりこの祖株の新芽から接木による増殖が行われました。それらの苗木は鎌足小学校・鎌足公民館等に、また遠くは大阪造幣局の桜並木にも植樹され、立派に成長しています。

地元における伝承を尊重し、鎌足桜の保護増殖活動の元となったこの親木を永く伝えるため「鎌足桜」祖株として文化財に指定しました。

木更津市教育委員会

南側から

東側から

北側から見ました

では、次へ行きましょう