2014年5月29日、八幡神社にお参りしました。東播磨ノ国、淡河郷鎮守です。

由緒書より、『奈良時代末期、宝亀10年(779)に住吉の神「表筒男命(うわつつのおのみこと)」を次いで平安時代中期、仁平年間(1151~1154)に吉野の神「安閑天皇(あんかんてんのう)」をまつる。降って鎌倉時代の初め、貞応2年(1223)相州鶴岡八幡宮より「応神天皇(おうしんてんのう)」の神霊(みたま)を迎えて社号を若宮八幡宮と称しその神域を八幡(やはた)の杜(もり)と呼んだ。創達以来、淡河郷(庄)一円の総鎮守と仰がれ又淡河氏、有馬氏更に明石藩歴代の崇敬祈願所ともなった(明石藩黒印高五石)』

神戸市北区淡河町勝雄35

map

参道

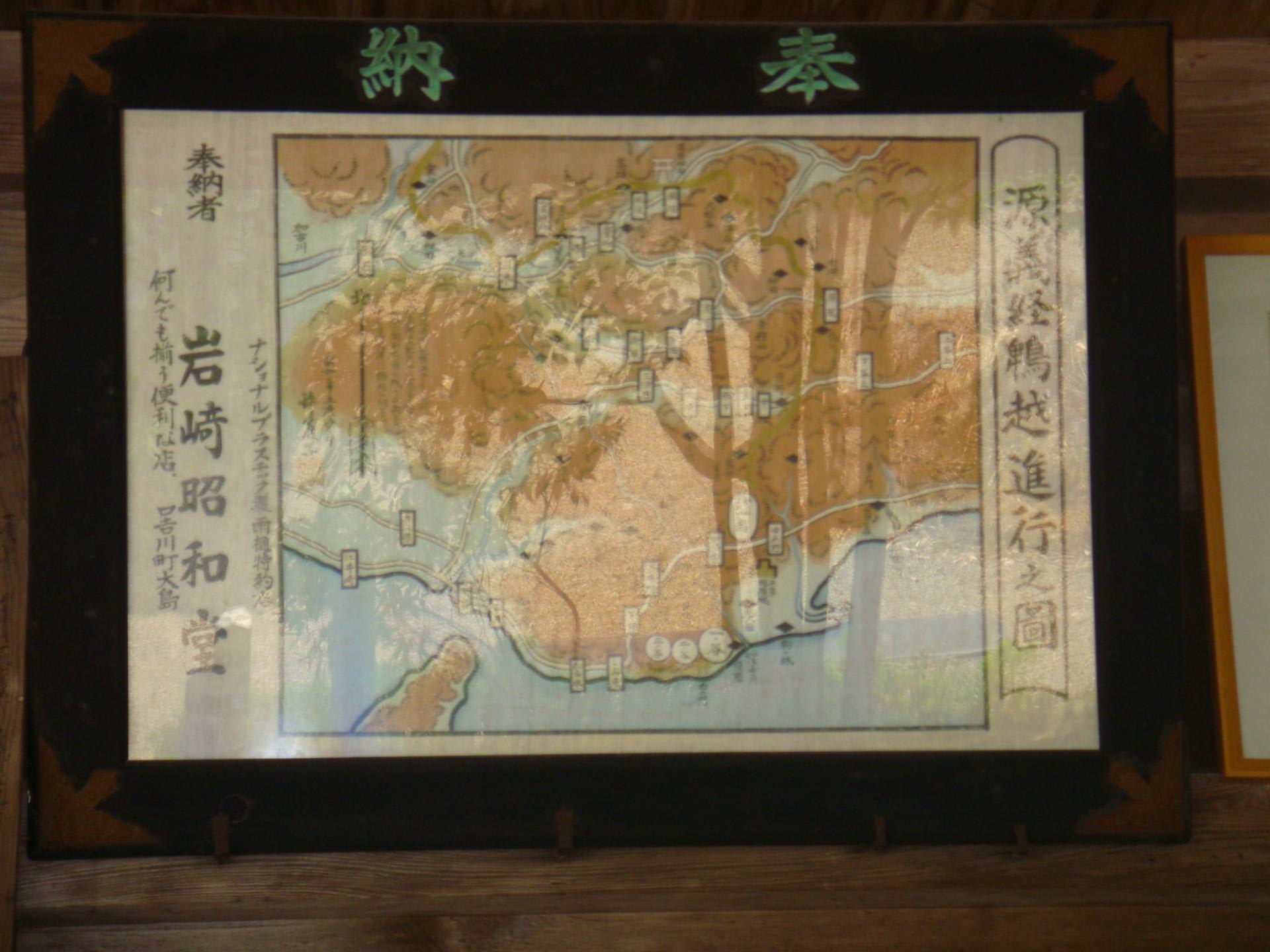

由緒書

鳥居

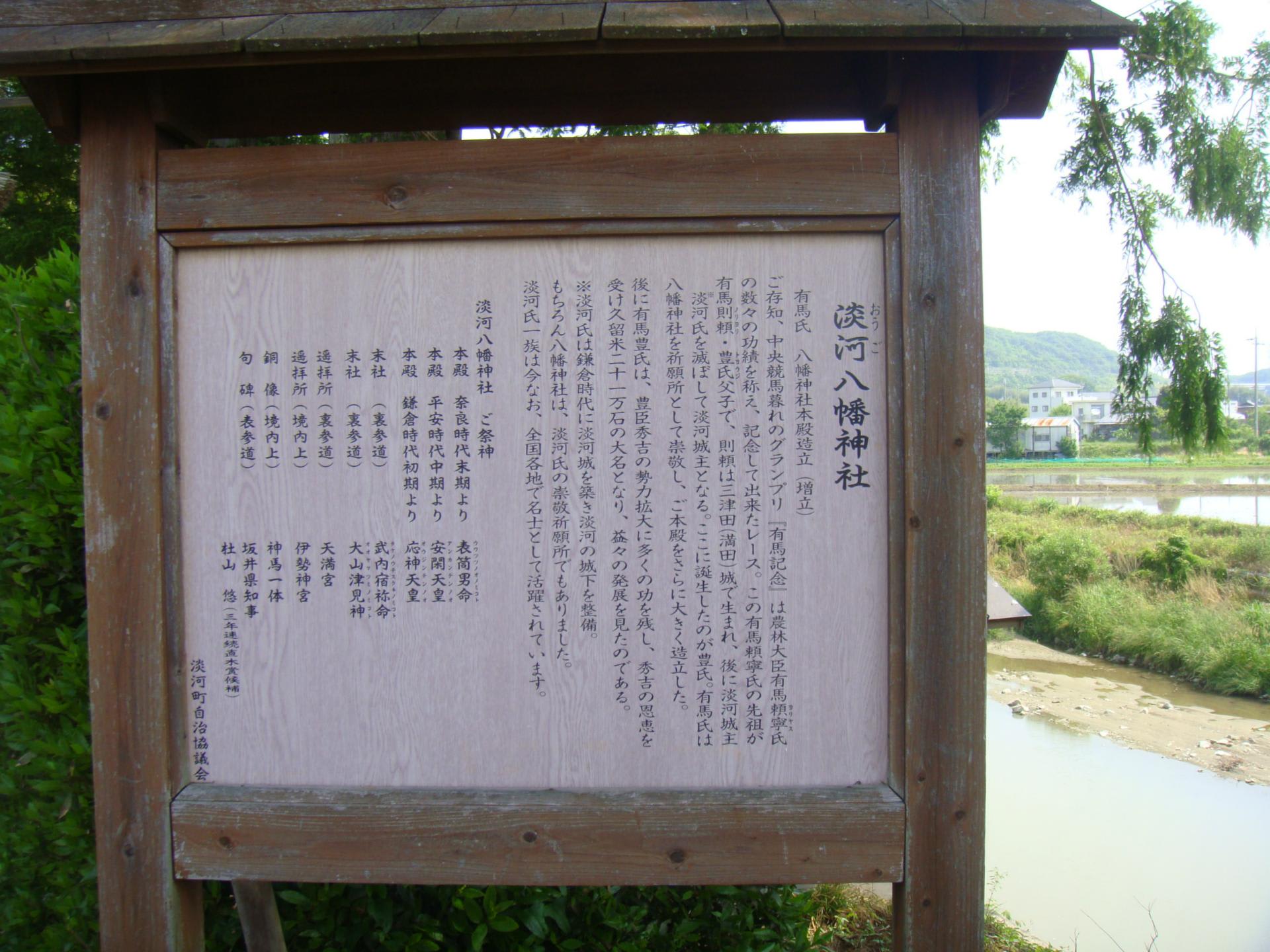

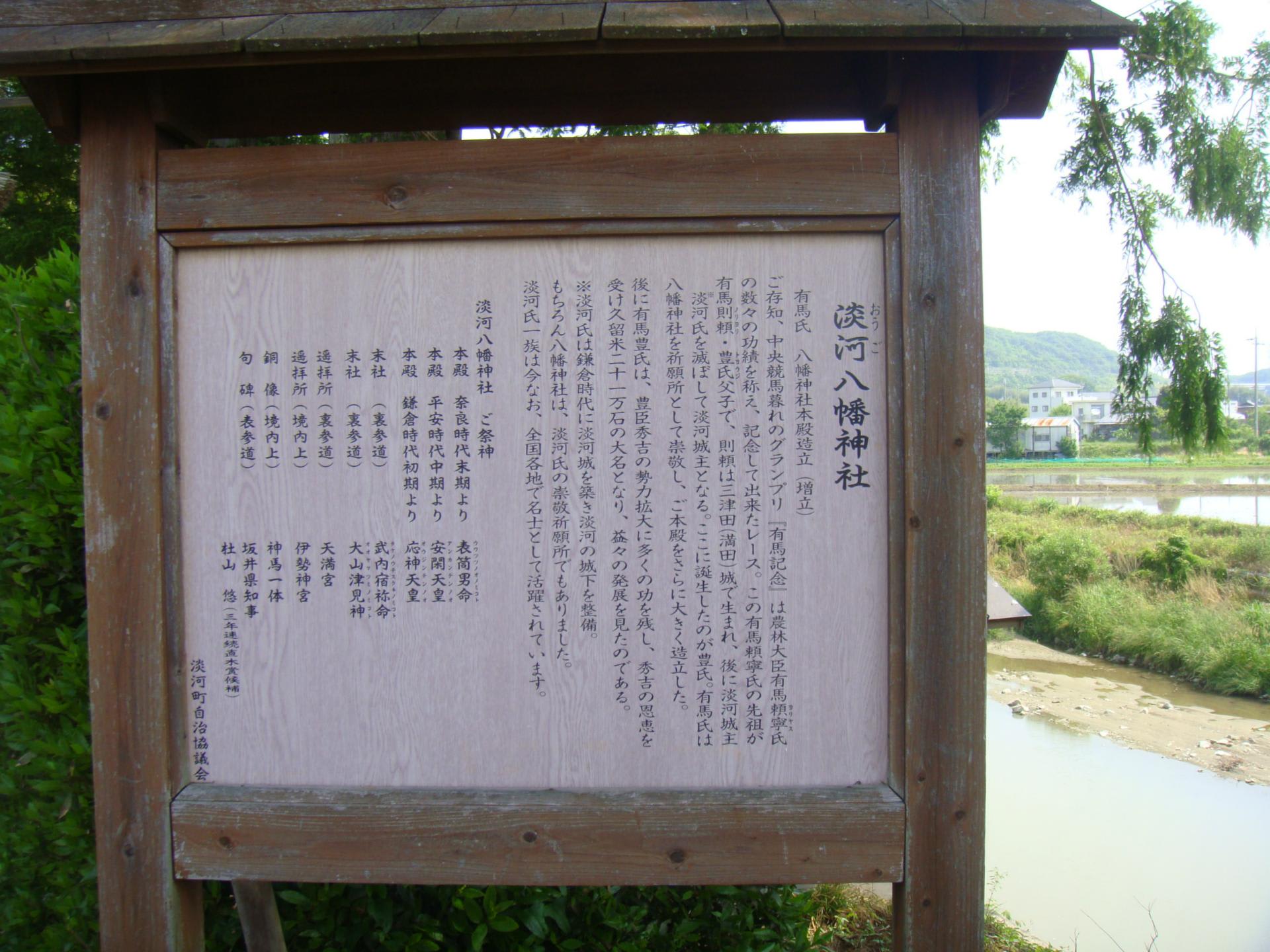

有馬氏の説明書

有馬則頼・豊氏父子、則頼は三津田(満田)城で生まれ、後に淡河城主の淡河氏を滅ぼし淡河城主となる。ここに誕生したのが豊氏。有馬氏は八幡宮を祈願所として崇敬し、ご本殿をさらに大きく造立した。

弓道場

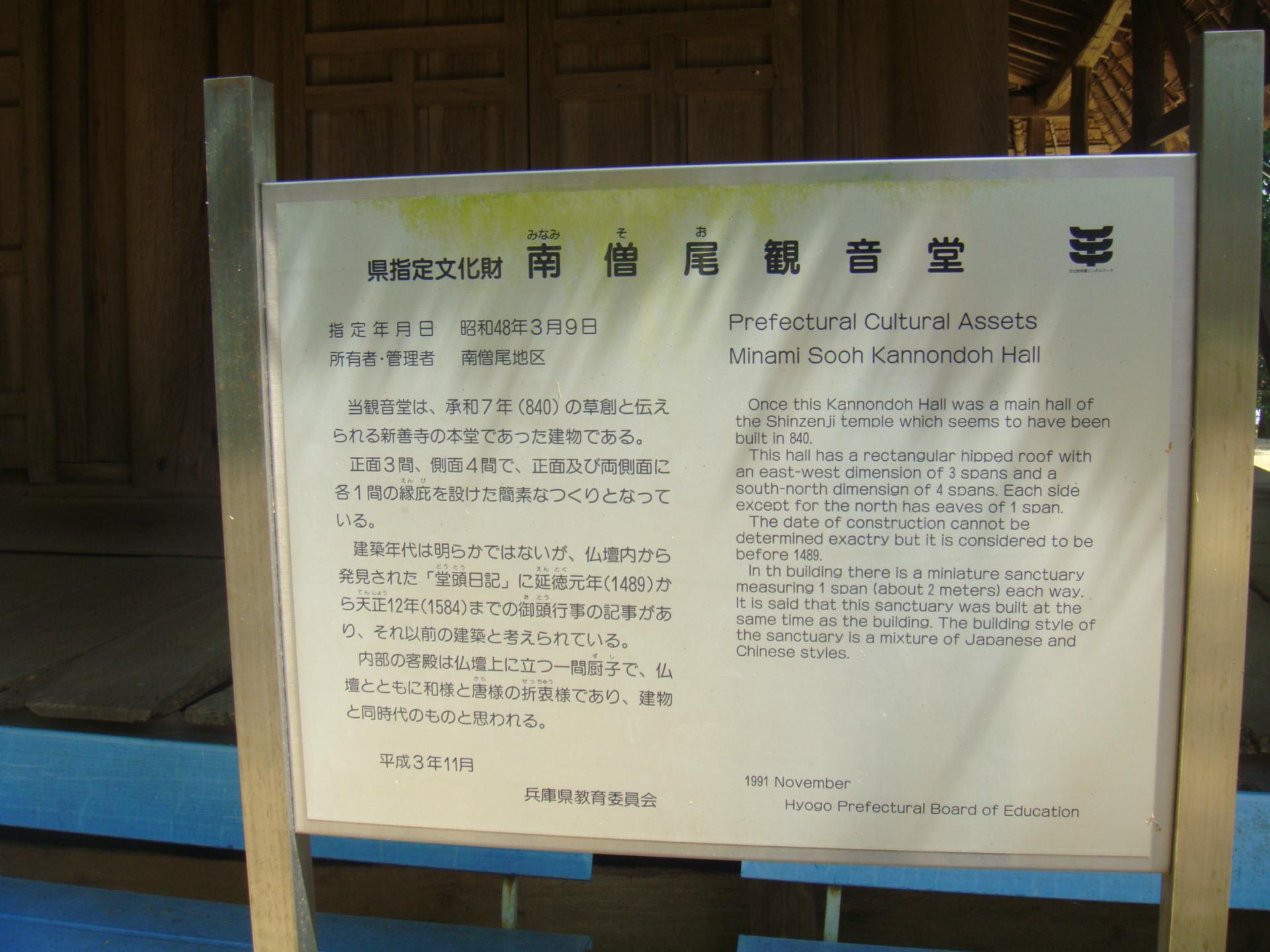

御弓神事の説明書

毎年2月11日に社前で午前10時より行われます。兵庫県指定重要無形民俗文化財です。

午前10時、祭典執行

午前10時半 的祓いの儀

大的前に宮司以下関係者ら参列し、宮司か゜大的中央に「鬼」と書き、次いで墨でぬりつぶし「鬼」を封じる。

午前11時と午後1時 射儀

「練弓」、「練脇弓」、「秀手弓」、「秀手脇弓」の二組編成。午前・午後合わせて十六本の矢を放つ。

午後3時 三十六人大的射

延宝五年(1677)文書記載に基づき、昭和51年より復活、現在に続く。十六の氏子集落を四分し、輪番で年番区となり、この神事を奉納する。四人の射手が矢を放ち、悪霊を射抜き、五穀豊穣と厄災解除を祈願する。

歴史的背景は、神社保有の古文書や根強い伝承談によれば鎌倉時代初期に遡る。つまり、鶴岡八幡宮より分神を受けた際、ご神霊を無事本殿に祭祀する深夜の秘儀として執り行われた模様である。

手水舎

神馬

戦時に一旦消えるも崇敬者の念厚く、昭和31年に再建された。

狛犬

例えば、足に病あれば自分の足を三回撫で、その手で狛犬の足を三回撫でて治癒を祈願する。昔からの伝承談が今も生きている。

拝殿

本殿

神戸市指定文化財です。

末社

大山津見神

武内宿祢命

天満宮拝所

敬神会碑

「ふるさとに生きる」兵庫県知事 坂井時忠 書

境内にて

さざれ石

伊勢神宮遙拝所

10月第一日曜日午前10時より行われ、猿田彦の先導で「御旅神事(おたびしんじ)」が始まります。この神事は神戸市指定重要無形文化財です。

総勢150名の渡御列で、少なくとも江戸時代より始まった御旅神事は、その隊列を今に正確に伝えている。神社本殿の大神様を神輿に遷御し、五穀豊穣に感謝するとともに、氏子内外の平穏を祈願する神事です。

御先駆太鼓(舁人70人、打子6名、歌人4名、警護4名)、太鼓(神輿師範1名)、猿田彦1名、御榊持2名、鎧武者1名、飾弓持3名、毛槍持8名、鉄砲持3名、斎主2名、年番区(区長全員)、宮元区長1名、神社役員6名、神輿(舁人25人、歌人4名、警護4名)、太鼓・神輿(副師範1名)、鞍掛持2名、荷太鼓2名、御神供持(神酒1名、鯣1名、鏡餅1名)、奉幣持1名、神餞台荒孤持1名、祝詞箱1名、楽部員4名、舞姫4名、舞姫師範1名、典儀役1名の役割があります。