2014年5月22日、東光寺に行きました。

高野山真言宗のお寺で、地元では小屋寺さんと呼ばれています。創建年は神亀年間(724年~728年)と伝えられています。

説明書より、「山号は、姑射山(こやさん小屋山)と称し、僧行基の草創と伝えられている。本堂は永正14年(1517)の墨書がある蟇股より、室町時代中期から末期頃の建立である。構造は、和様を中心とした折衷形式で蟇股、木鼻、紅梁など特徴が見られ、鶴林寺の技法をさらに発展させたものである。室町時代中期頃の折衷形式を考える上で貴重な資料である。」

三木市吉川町福吉261

map

参道

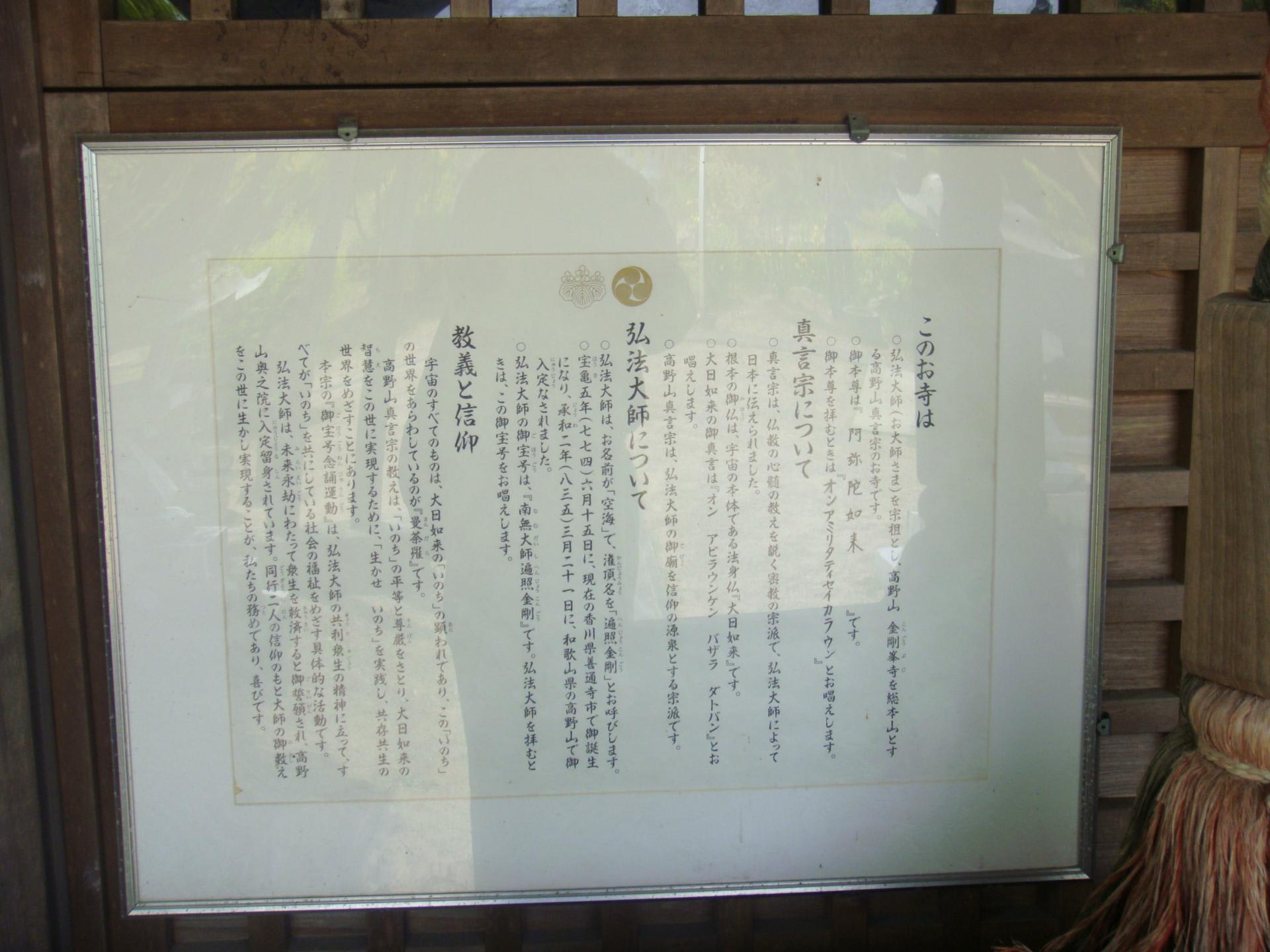

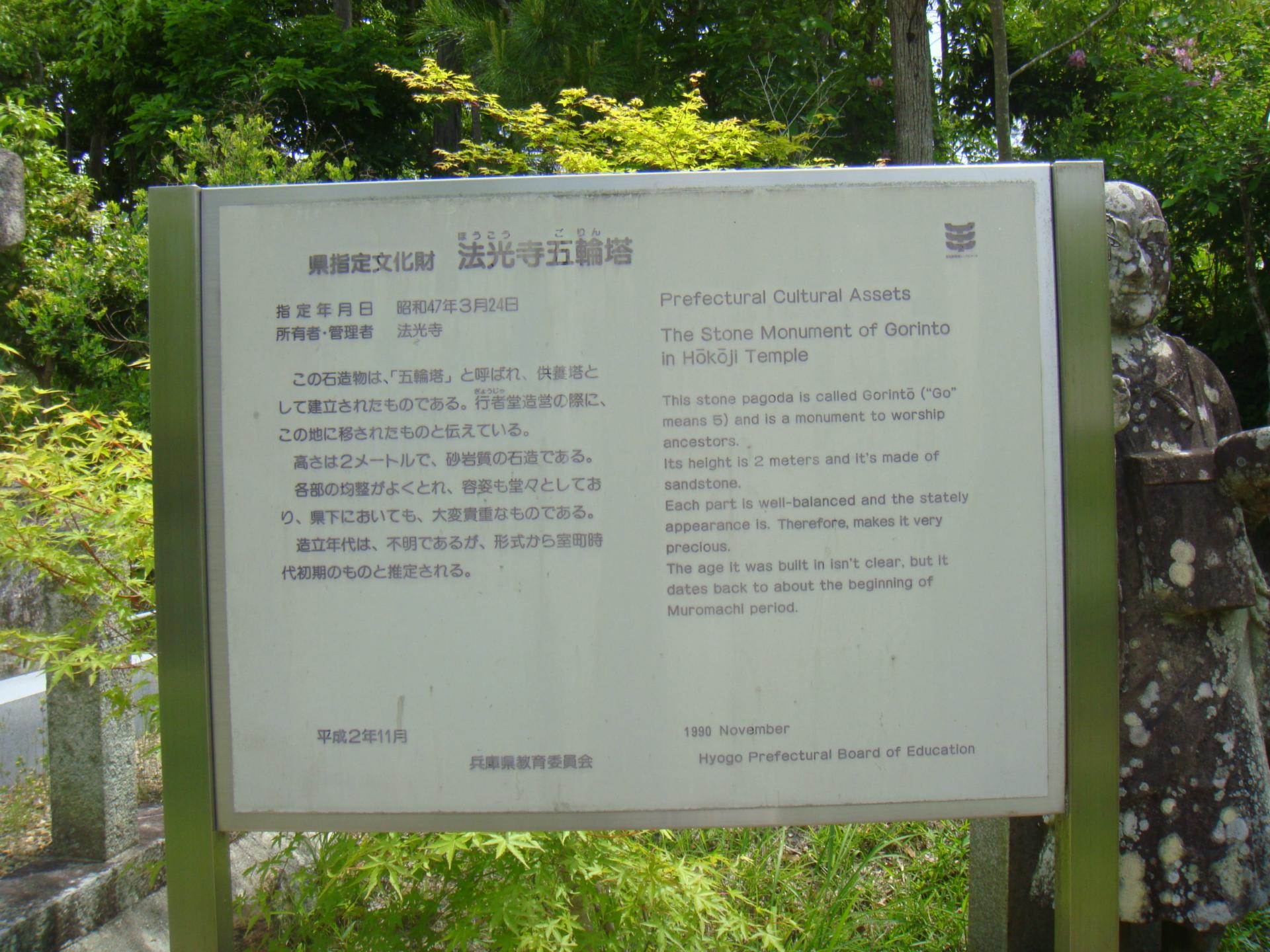

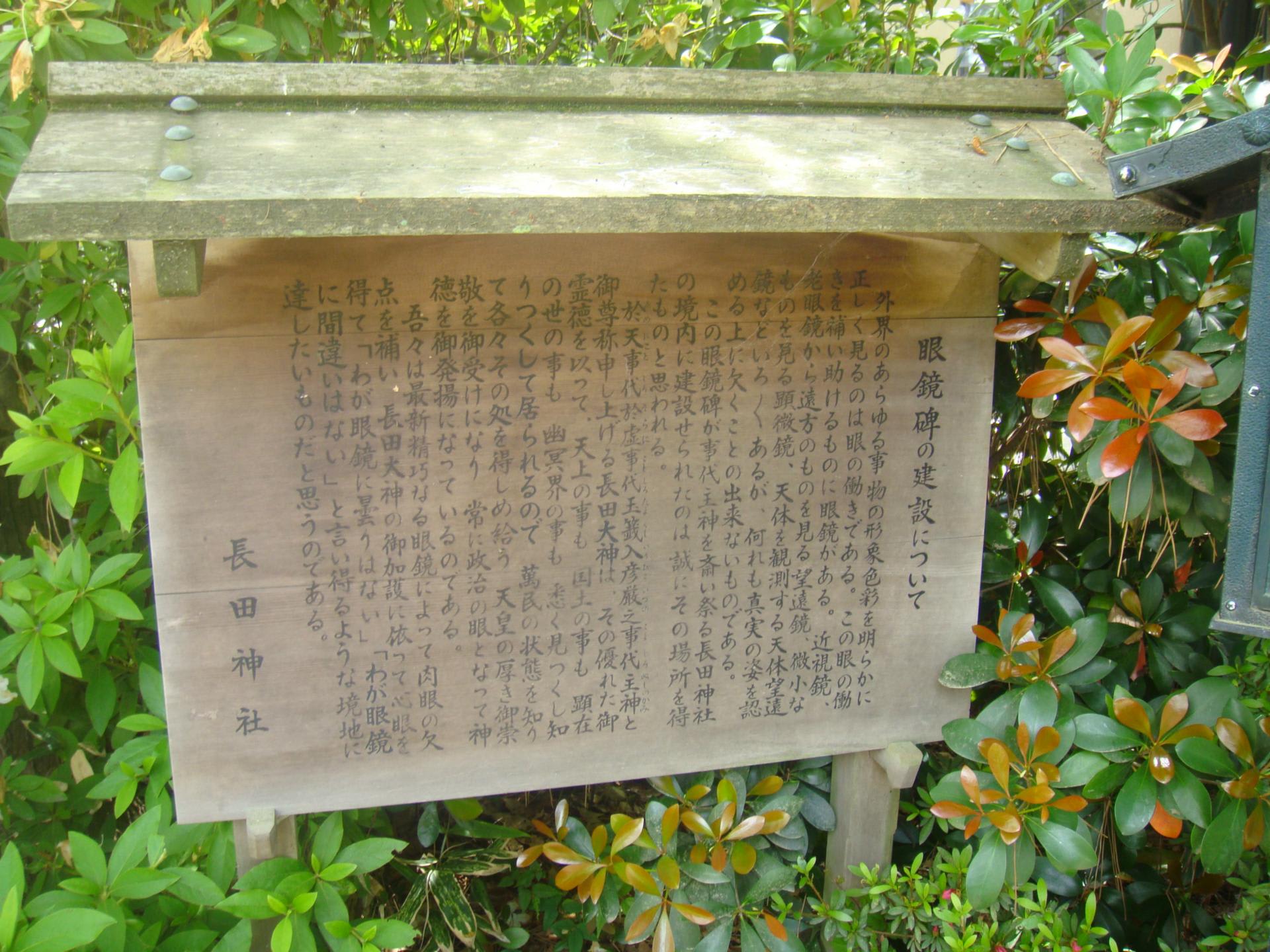

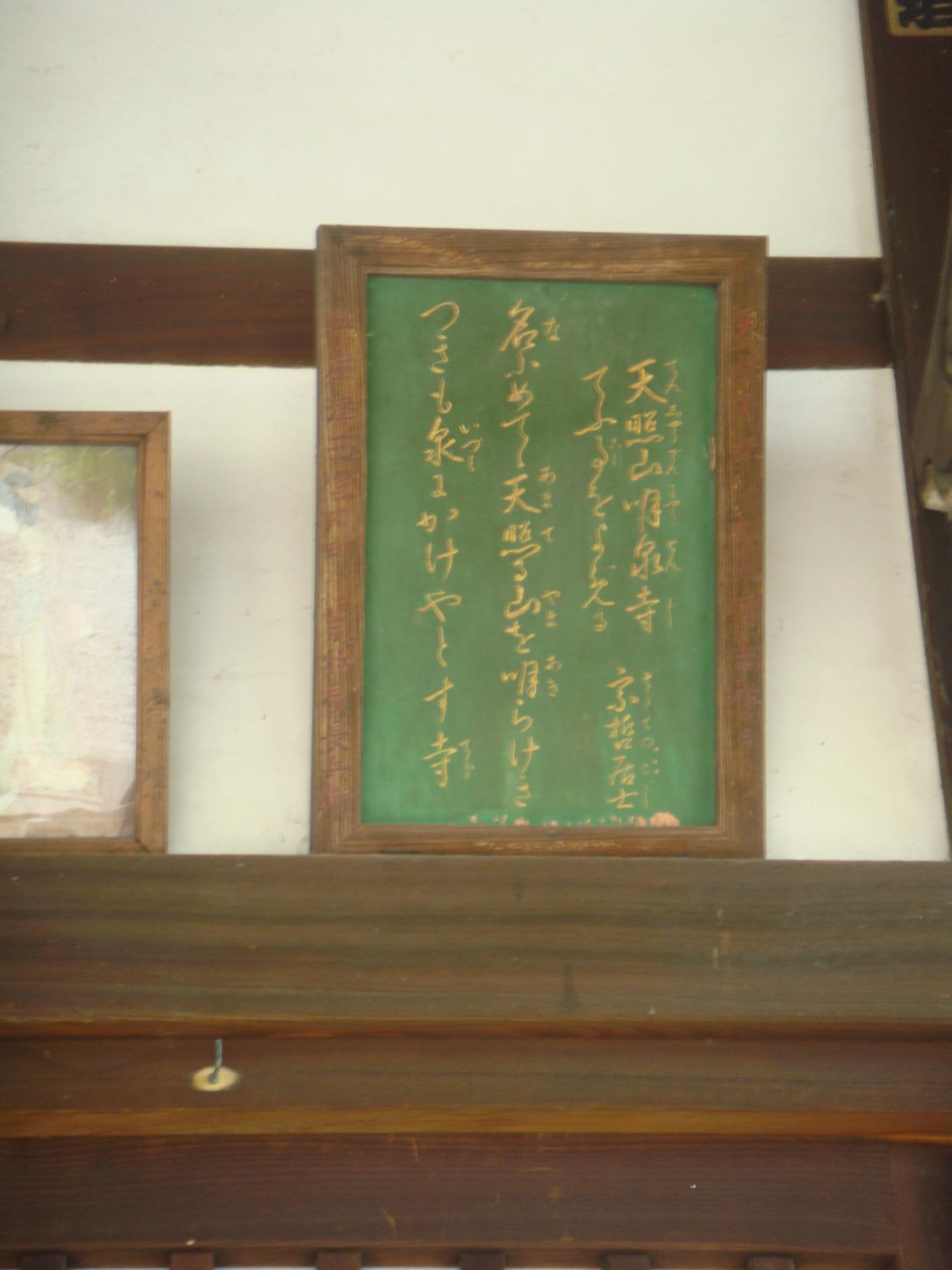

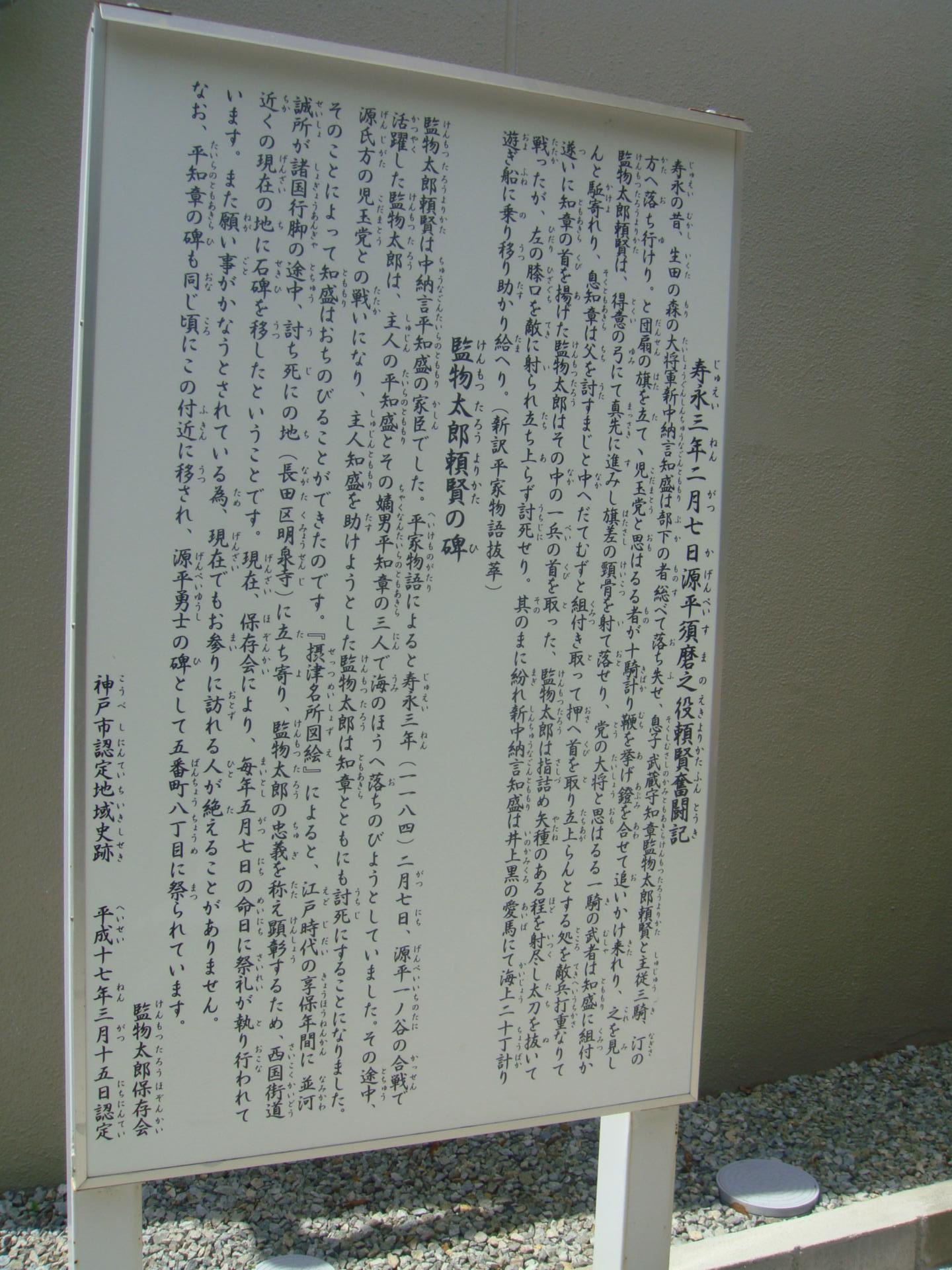

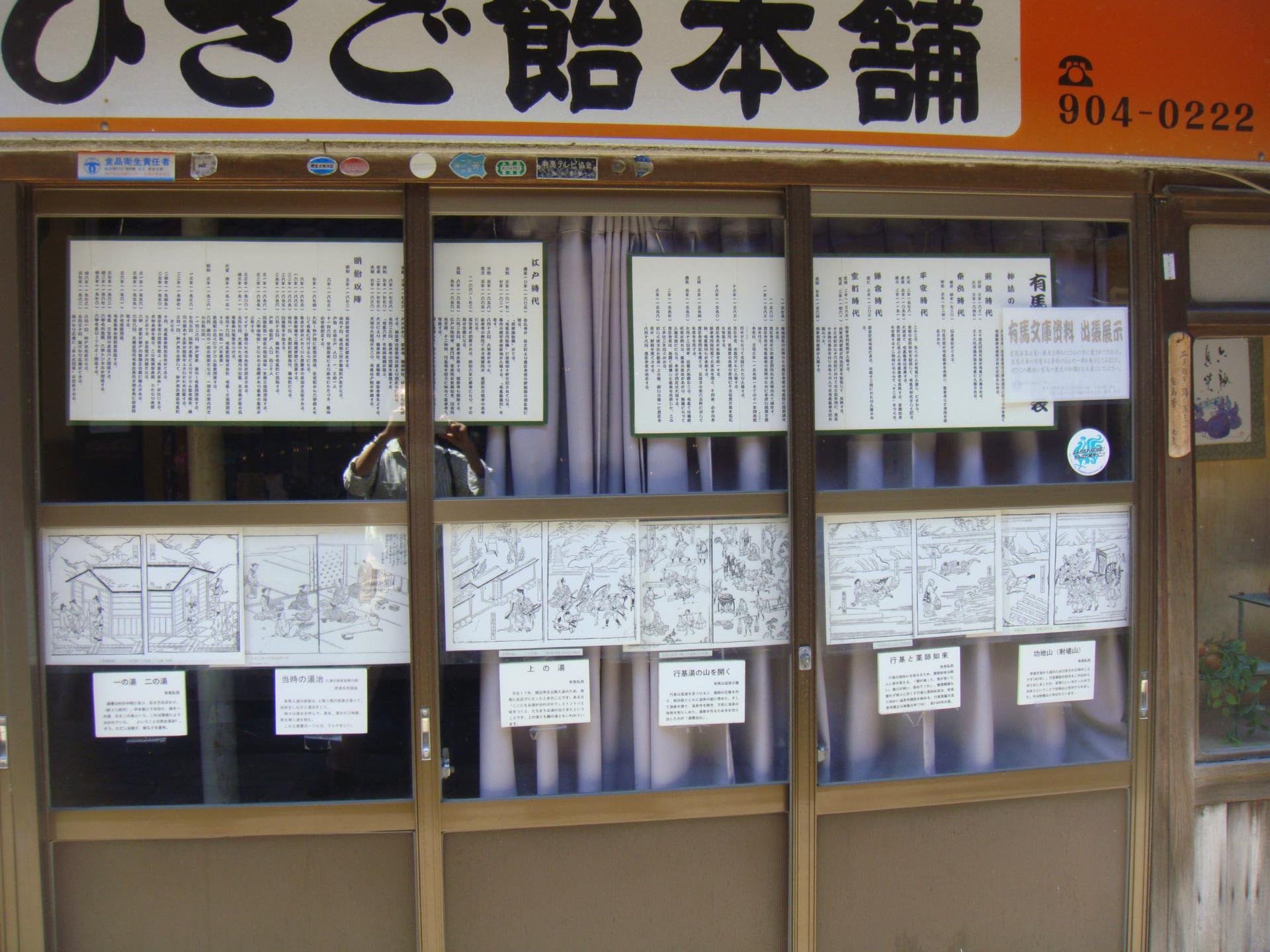

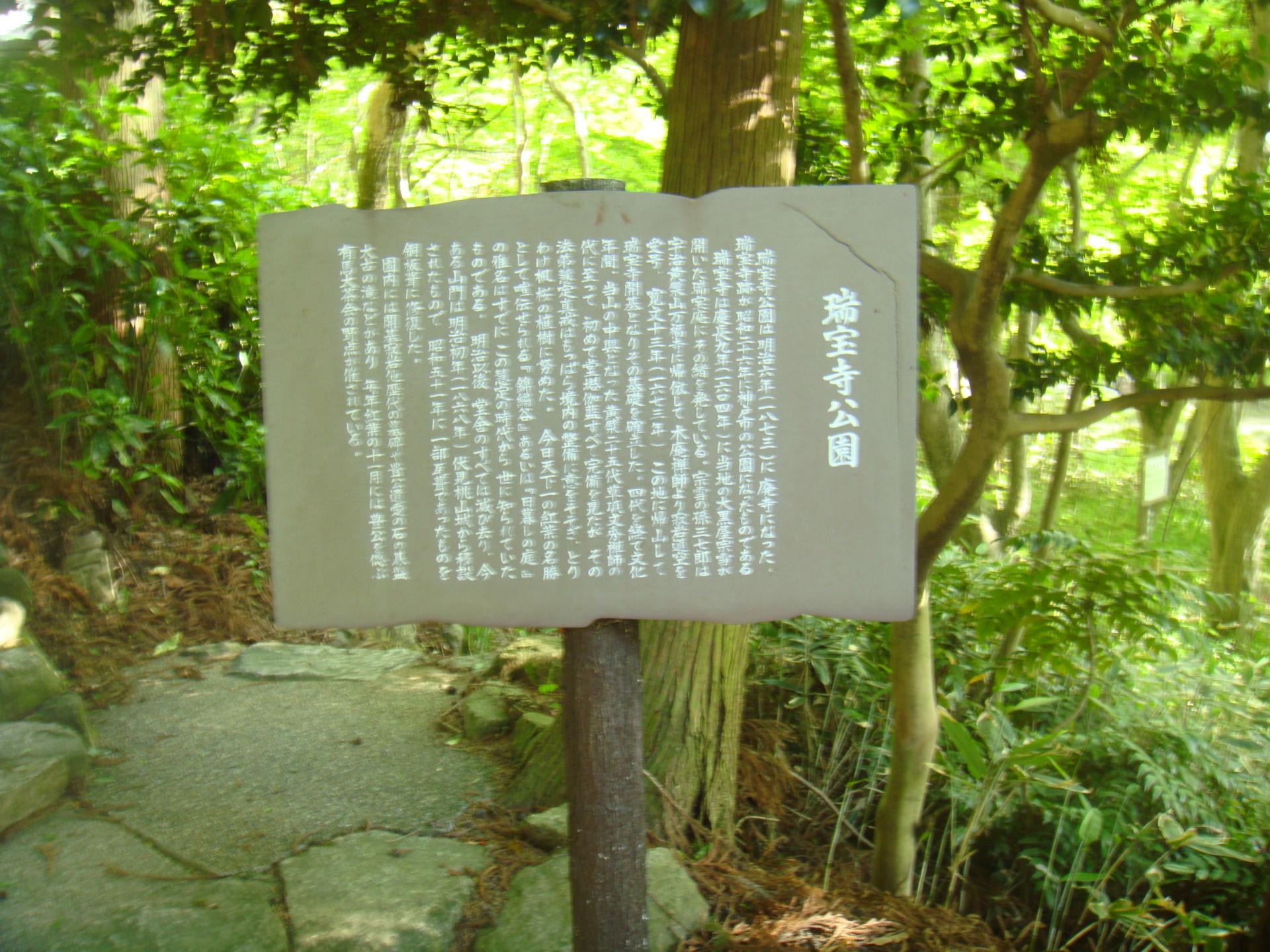

説明書

手水舎

鐘楼

銅鐘は、口径65.2cm、高さ114.1cm、竜頭高21.5cm 安土桃山時代のもので三木市指定文化財です。

三木市Hpより、『当鐘は、播州三木郡東光寺「慶長6年(1601)辛丑年3月26日に「奉鋳」されました。作風については、当時の鋳物師集団「姫路野里の鋳物師」の特徴が見られ、製作者として「平末次」の記銘があります。鐘の保存状態も良く、当時の吉川の歴史を知る上で、貴重な資料となっています。』

本堂

国指定重要文化財です。桁行五間、梁間五間、一重、寄棟造、本瓦葺。

境内社

境内にて

多宝塔

高さ約13m、一辺4m、兵庫県指定文化財です。

説明書より、「この建物は、多宝塔と呼ばれ、建てられた年代は本堂と同じ室町時代中期である。大正初期の大修理に下層の一部、柱、縁廻りを補修し上層の屋根を鉄板で仮葺した。軸部及び斗拱(ときょう)部、相輪(そうりん)などの主要部分や建具、内部須弥壇(しゃみだん)等は、建立当初のままである。特に、内部須弥壇の格狭間(こうざま)の刳型(くりがた)や絵様彫刻は当時の特徴を表した素晴らしいものである。県下における貴重な資料である。」

階段を登ったところにあります。

階段より

相輪

高野山真言宗のお寺で、地元では小屋寺さんと呼ばれています。創建年は神亀年間(724年~728年)と伝えられています。

説明書より、「山号は、姑射山(こやさん小屋山)と称し、僧行基の草創と伝えられている。本堂は永正14年(1517)の墨書がある蟇股より、室町時代中期から末期頃の建立である。構造は、和様を中心とした折衷形式で蟇股、木鼻、紅梁など特徴が見られ、鶴林寺の技法をさらに発展させたものである。室町時代中期頃の折衷形式を考える上で貴重な資料である。」

三木市吉川町福吉261

map

参道

説明書

手水舎

鐘楼

銅鐘は、口径65.2cm、高さ114.1cm、竜頭高21.5cm 安土桃山時代のもので三木市指定文化財です。

三木市Hpより、『当鐘は、播州三木郡東光寺「慶長6年(1601)辛丑年3月26日に「奉鋳」されました。作風については、当時の鋳物師集団「姫路野里の鋳物師」の特徴が見られ、製作者として「平末次」の記銘があります。鐘の保存状態も良く、当時の吉川の歴史を知る上で、貴重な資料となっています。』

本堂

国指定重要文化財です。桁行五間、梁間五間、一重、寄棟造、本瓦葺。

境内社

境内にて

多宝塔

高さ約13m、一辺4m、兵庫県指定文化財です。

説明書より、「この建物は、多宝塔と呼ばれ、建てられた年代は本堂と同じ室町時代中期である。大正初期の大修理に下層の一部、柱、縁廻りを補修し上層の屋根を鉄板で仮葺した。軸部及び斗拱(ときょう)部、相輪(そうりん)などの主要部分や建具、内部須弥壇(しゃみだん)等は、建立当初のままである。特に、内部須弥壇の格狭間(こうざま)の刳型(くりがた)や絵様彫刻は当時の特徴を表した素晴らしいものである。県下における貴重な資料である。」

階段を登ったところにあります。

階段より

相輪