2022年1月25日、お参りしました。洲本市の寺町八ケ寺の一つです。

説明書より「淡路では数少ない臨済宗の寺院。江国寺は、蜂須賀・稲田両氏の帰依が厚く、とくに家老稲田家の菩提寺でもある。本堂裏の墓地には稲田氏代々の墓碑群や家臣の墓、硯に筆を立てた形の墨田泊庵(江戸末期の画家)の墓などがある。山門の西側に道路に面してたっている大きな忠魂碑は、境内には 1870年の稲田騒動(庚午事変)の犠牲者を祀ったものである。」

兵庫県洲本市栄町3丁目3−19

map

山門

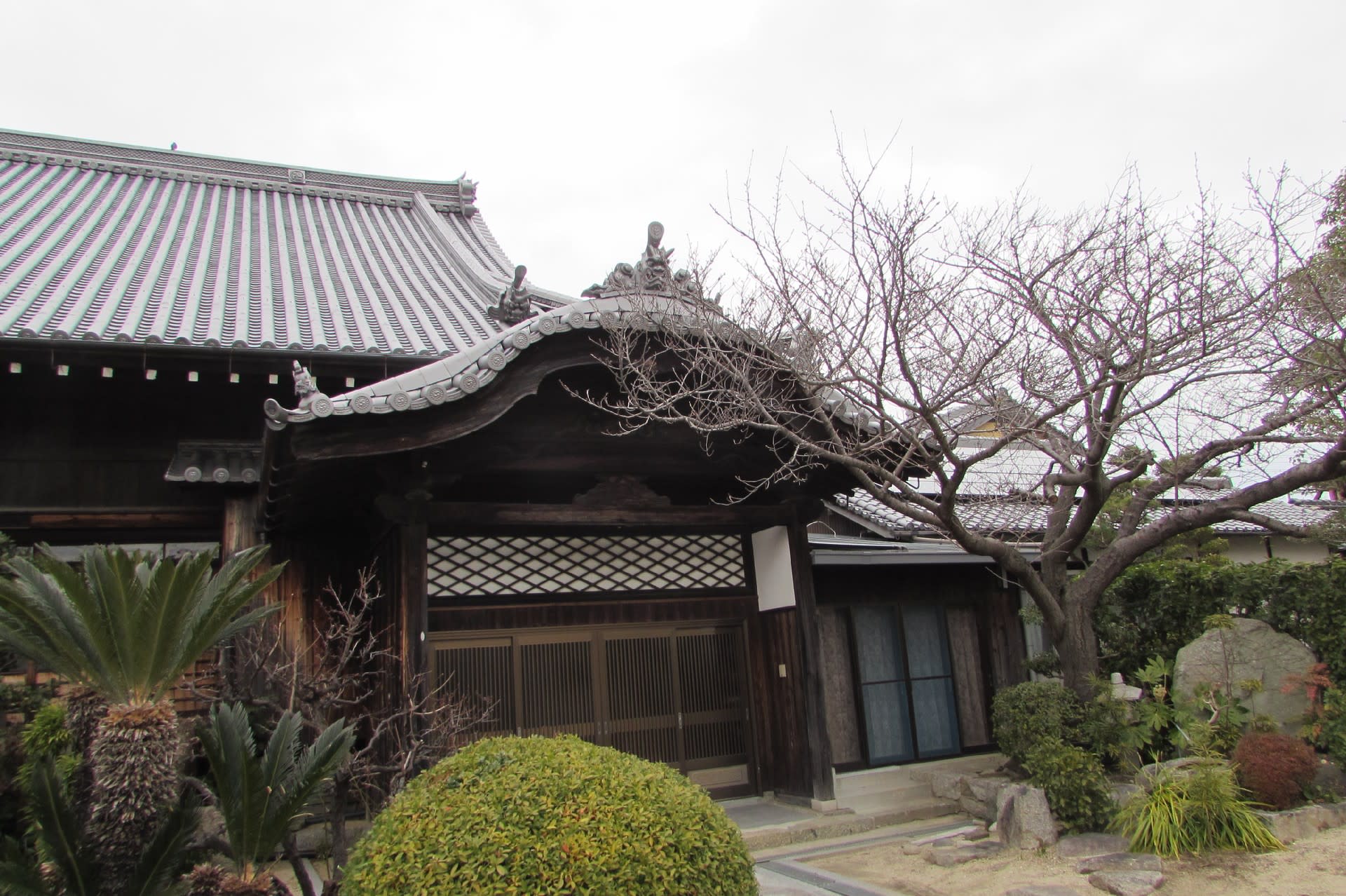

本堂

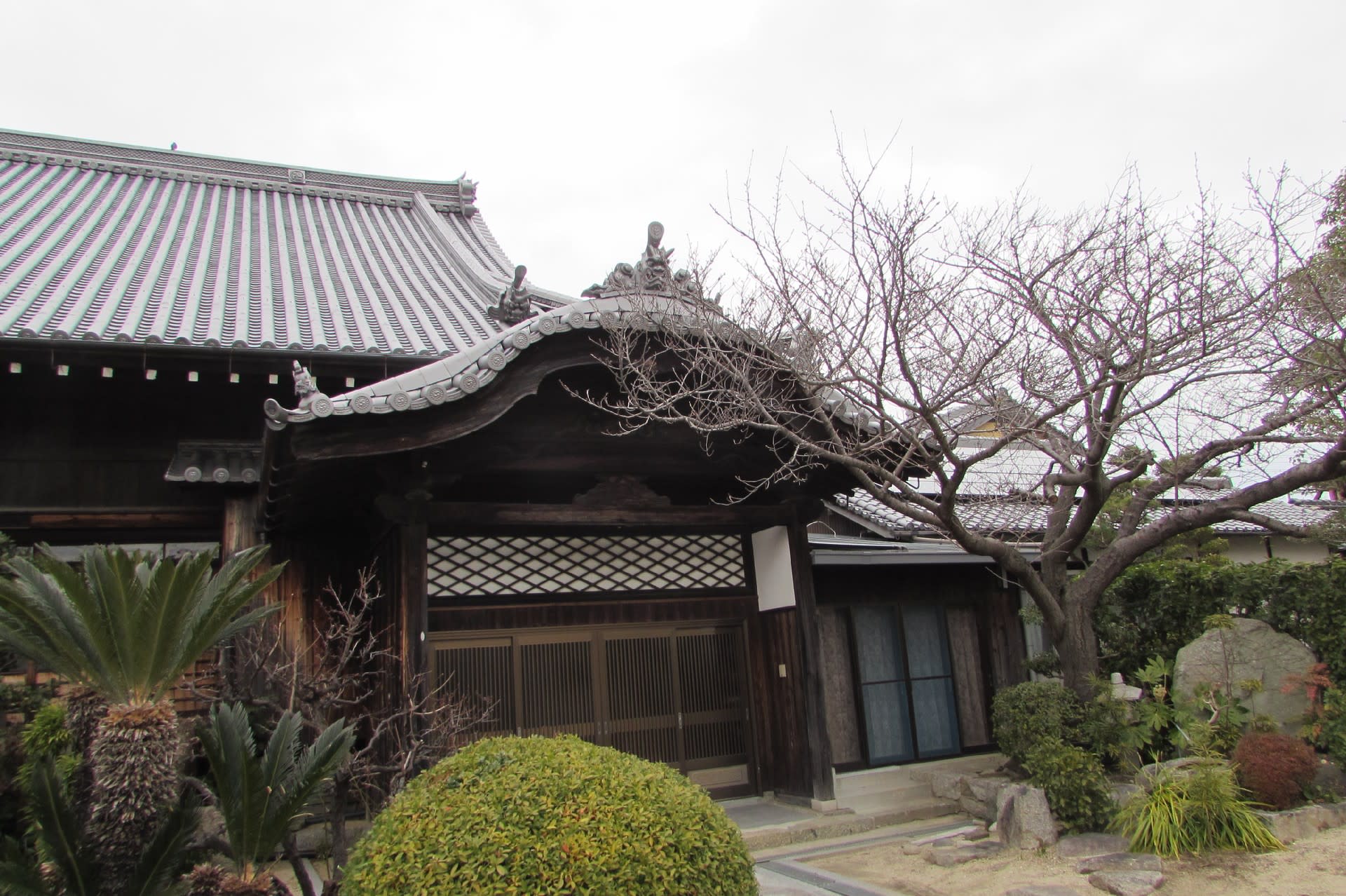

庫裏玄関

説明書より「淡路では数少ない臨済宗の寺院。江国寺は、蜂須賀・稲田両氏の帰依が厚く、とくに家老稲田家の菩提寺でもある。本堂裏の墓地には稲田氏代々の墓碑群や家臣の墓、硯に筆を立てた形の墨田泊庵(江戸末期の画家)の墓などがある。山門の西側に道路に面してたっている大きな忠魂碑は、境内には 1870年の稲田騒動(庚午事変)の犠牲者を祀ったものである。」

兵庫県洲本市栄町3丁目3−19

map

山門

本堂

庫裏玄関