2022年1月25日、お参りしました。

説明書より「この寺の創建はさだかではありませんが、氏神の天地大明神(石屋神社)の別当坊であったことは間違いないと言われており、淡路では最も古く、歴史あるお寺のひとつで、およそ1200年の歴史があるといわれる。西国三十三ヶ所霊場の打ち納め、結願所である当寺では、1月第3日曜日に行われる湯立神楽が有名で、400年以上の歴史があるそうだ。笹を熱湯につけて、その笹をふり、とびちったしぶきを浴びるとご利益があるのだという。参拝客は自らもちより、熱湯に通した笹を持ち帰り、門に飾って一年の無事を祈る。2月には、『火渡りの行』が行われています。立春を祈願してたかれる柴燈護摩の上を素足で歩くというもので、石屋神社の『恵比寿舞』同様、保存会の人々が後世にその伝統を伝えています。また、境内の一角には、『名馬生月出生の地』と刻まれた石碑がある。源平の宇治川合戦の際、源頼朝からもらった名馬『生月』に乗った佐々木四郎高綱が、一番乗りの巧妙をたてた。この生月は、開鏡産であったという。本尊は、弘法大師の作といわれる『十一面観世音菩薩』で本堂に安置されています。」

兵庫県淡路市岩屋1267

map

お寺の参道の途中の空き地に猫の集団がいました。

参道の階段

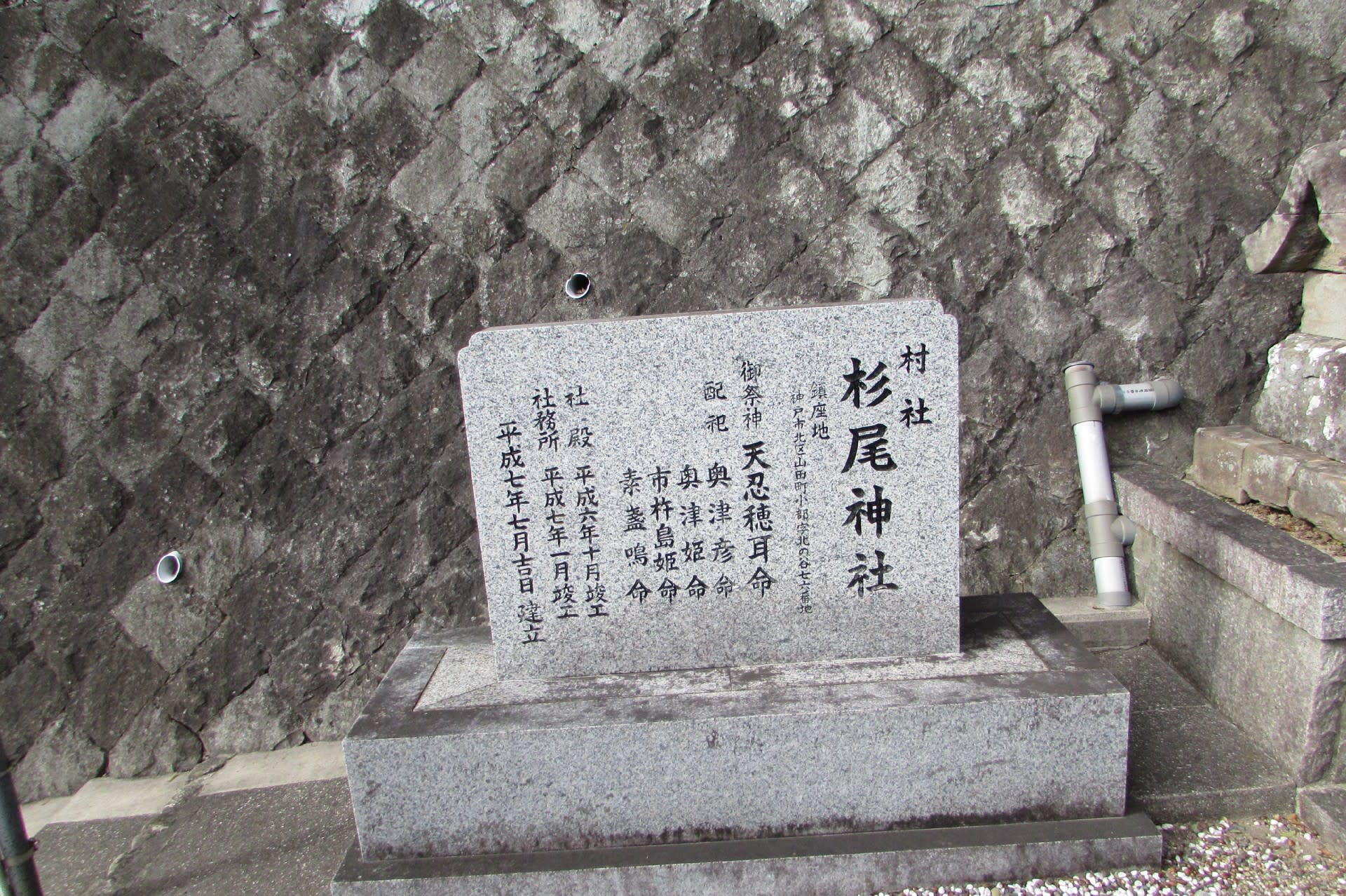

寺標

説明書

本堂

薬師堂

明石海峡大橋が見えます。

愛染堂

庫裏

説明書より「この寺の創建はさだかではありませんが、氏神の天地大明神(石屋神社)の別当坊であったことは間違いないと言われており、淡路では最も古く、歴史あるお寺のひとつで、およそ1200年の歴史があるといわれる。西国三十三ヶ所霊場の打ち納め、結願所である当寺では、1月第3日曜日に行われる湯立神楽が有名で、400年以上の歴史があるそうだ。笹を熱湯につけて、その笹をふり、とびちったしぶきを浴びるとご利益があるのだという。参拝客は自らもちより、熱湯に通した笹を持ち帰り、門に飾って一年の無事を祈る。2月には、『火渡りの行』が行われています。立春を祈願してたかれる柴燈護摩の上を素足で歩くというもので、石屋神社の『恵比寿舞』同様、保存会の人々が後世にその伝統を伝えています。また、境内の一角には、『名馬生月出生の地』と刻まれた石碑がある。源平の宇治川合戦の際、源頼朝からもらった名馬『生月』に乗った佐々木四郎高綱が、一番乗りの巧妙をたてた。この生月は、開鏡産であったという。本尊は、弘法大師の作といわれる『十一面観世音菩薩』で本堂に安置されています。」

兵庫県淡路市岩屋1267

map

お寺の参道の途中の空き地に猫の集団がいました。

参道の階段

寺標

説明書

本堂

薬師堂

明石海峡大橋が見えます。

愛染堂

庫裏