陳寿は諸葛亮伝において、諸葛亮の才能を管仲・蕭何に匹敵すると評し、諸葛亮も自らを管仲・楽毅に比していた、と記した

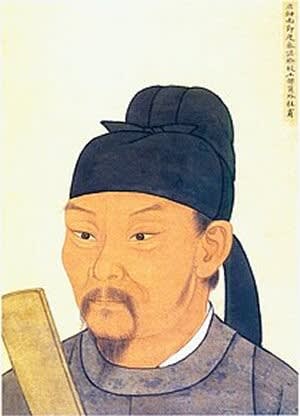

管 夷吾(かん いご)は、春秋時代における斉の政治家。桓公に仕え覇者に押し上げた。一般には字の仲がよく知られており、以下本稿でも管仲(かん ちゅう)として記す。三国時代の管寧はその後裔であります。鮑叔との関係が実際にどうであったか同時代の資料には残っていない。以下は史記など後世に作られた資料によるものです。

管 仲

有名な話しとしては、「昔、鮑叔と一緒に商売をして、利益を分ける際に私が余分に取ったが、鮑叔は私を欲張りだと非難しなかった。私が貧乏なのを知っていたからだ。また、彼の名を成さしめようとした事が逆に彼を窮地に陥れる結果となったが、彼は私を愚か者呼ばわりしなかった。物事にはうまく行く場合とそうでない場合があるのを心得ていたからだ。

私は幾度か仕官して結果を出せず、何度もお払い箱となったが彼は私を無能呼ばわりしなかった。私が時節に恵まれていないことを察していたからだ。私は戦に出る度に逃げ帰ってきたが、彼は臆病呼ばわりしなかった。私には年老いた母が居る事を知っていたからだ。公子糾が敗れた時、召忽は殉死したが私は囚われて辱めを受けた。だが鮑叔は破廉恥呼ばわりしなかった。私が小さな節義に恥じず、天下に功名を表せなかった事の方を恥としている事を理解していてくれたからだ。 私を生んだのは父母だが、父母以上に私を理解してくれる者は鮑叔である」

二人は深い友情で結ばれ、それは一生変わらなかった。管仲と鮑叔の友情を後世の人が称えて管鮑の交わりと呼んだ。

二人は斉に入り、管仲は公子糾に仕え、鮑叔は公子小白(後の桓公)に仕えた。しかし時の君主襄公は暴虐な君主で、跡継ぎを争う可能性のある公子が国内に留まっていては何時殺されるかわからないため、管仲は公子糾と共に魯に逃れ、鮑叔と小白も莒に逃れた。その後、襄公は従兄弟の公孫無知の謀反で殺されたが、その公孫無知も兵に討たれ、君主が不在となった。斉国内は糾と小白のどちらを新たな君主として迎えるべきかで論が二分され、先に帰国した方が有利な情勢になった。

ここで管仲は公子糾の帰国を急がせる一方、競争者である小白を待ち伏せして暗殺しようとした。管仲は藪から毒を塗った矢を射て車上の小白の腹に命中させたが、矢は腰巻の止め具に当たって体に届かず、小白は無事であった(ただし、俗説もあり春秋左氏伝などにはこのことは書かれていない)。この時、小白は咄嗟に死んだ振りをして車を走らせてその場を急いで離れ、二の矢以降から逃れた。更に小白は自分の死を確認する刺客が再度到来することを危惧して、念のために次の宿場で棺桶の用意をさせた。このため管仲は小白が死んだと思い込み、公子糾の一行は悠々と斉に帰国した。しかし、既に斉に入っていた小白とその臣下たちが既に国内を纏めており、管仲と公子糾はやむなく再び魯へ退却した。

斉公に即位した小白こと桓公は、後々の禍根となる糾を討つべく軍を魯に向ける。魯も抗戦したが、斉軍は強く、窮地に追い込まれた。ここで桓公は、兵の引き上げの代わりに、公子糾の始末と管仲および召忽の身柄引き渡しを求める。魯はこれに応じ、公子糾は斬首され、管仲は罪人として斉に送られ、召忽は身柄を拘束される前に自決した。しかし、管仲は斉に入ると拘束を解かれる。魯を攻めるにあたり、桓公は初め糾もろとも管仲を殺すつもりだったが、鮑叔から「我が君主が斉のみを統治されるならば、私と高けいの2人で十分です。しかし天下の覇権を望まれるならば、管仲を宰相として得なければなりません」と言われて考え直したためである。

覇者の宰相

鮑叔の推薦により管仲は桓公と面会し、強兵の前に国を富ませることの重要性、そしてそれには民生の安定と規律の徹底が必要だと説き、即日宰相に命じられた。鮑叔は管仲の下の立場に入り、その補佐に回った。管仲は才を存分に発揮できる場所と右腕を得て、その優れた能力を発揮した。

管仲は内政改革に当たり、周代初期以来の古い制度である公田制を廃止し、斉の領土を21郷に分けた。物価安定策、斉の地理を利用した塩・漁業による利益などによって農民・漁民層の生活を安定させた。これらにより民衆は喜んで働き、産業が活性化した。

安定した生活は消費を生み、活発な産業は商人を呼び寄せ、商業も活性化した。活発な商業は他国から人を呼び、この中から優れた人材を積極的に登用した。 一方で、五戸を一つの単位としてそれぞれの間で監視の義務を負わせたり、不正に対しては厳罰をもってあたった。これらは高い規律と多くの税収を生んだ。

国内を整備した桓公は、桓公の5年(紀元前681年)魯に攻め込み、領土を奪った。講和条約の調印の際、魯の将軍、曹沫は自らの敗戦を償おうと、桓公の首に匕首を突きつけて奪った領土を返還する事を要求した。やむなく桓公はそれに応じたが、斉へ帰った後に「脅迫された盟約など守る必要はない。今一度魯を攻め、曹沬の首を取ってくれよう」と言った。しかし管仲は「たとえ脅迫の結果であろうとも、一度約束した事を破って諸侯の信望を失ってはいけません」と諌め、領地を返させた。これ以降、桓公の約束は諸侯の間で信頼を持って迎えられ、小国の君主達は桓公を頼みにするようになった。

桓公の23年(紀元前663年)北方異民族の山戎が隣国、燕へ侵攻し。燕からの援軍要請を受けた桓公は兵を纏めると山戎を討伐し、孤竹国まで行って引き返した。燕の君主は桓公を出迎え、自ら斉との国境まで見送りに来たが、その際に気付かぬ内に国境を越えて斉の領内に入ってしまった。これに気付いた管仲は桓公の下へ駆け寄り「国境を超えています。諸侯が他の諸侯を見送らせる場合、国境を越えて見送らせてはいけません。越えて見送らせて良いのは天子だけです」と述べた。桓公が「しかし、既に越えてしまった。どうすれば良い?」と問うと、管仲は「ここに溝を引き国境とすれば、越えたことにはなりません」と返答した。桓公は国境の変更に内心不満だったが、燕公に「燕公殿、見送りは国境までが礼です。(溝を見せ)ここが国境だから、見送りはここまでで結構です」と告げて帰還した。燕公は既に本来の国境を越えてしまった事を知り慌てたが、桓公が国境を変えてまで自らの無礼を帳消しにしてくれた事に感謝した。

これらの政策によって増大した国力と信頼を背景に、桓公は覇者への道を歩む。周王室内部の紛争を治め、北上してくる楚を討って周への忠誠を誓わせ、小国を盟下においた。この功績により桓公は、周王室から方伯(周を中心とした四方のうち東を管轄する諸侯の事)に任じられた。

桓公は度々傲慢に傾き、周王朝を蔑ろにしようとするが、管仲はその度毎に諌め、桓公も自らの意に逆らうことであってもその言を受け入れた。曹沬の件や燕斉の国境の不利な変更についても、自分では嫌だと思いながらも管仲の言に従った。

「管子」の中の言葉として「倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る。」の言葉があります。