2013.3.24(日)晴れ

1969年6月から1年間かかって行われたたたら製鉄復元の全貌を記した本である。

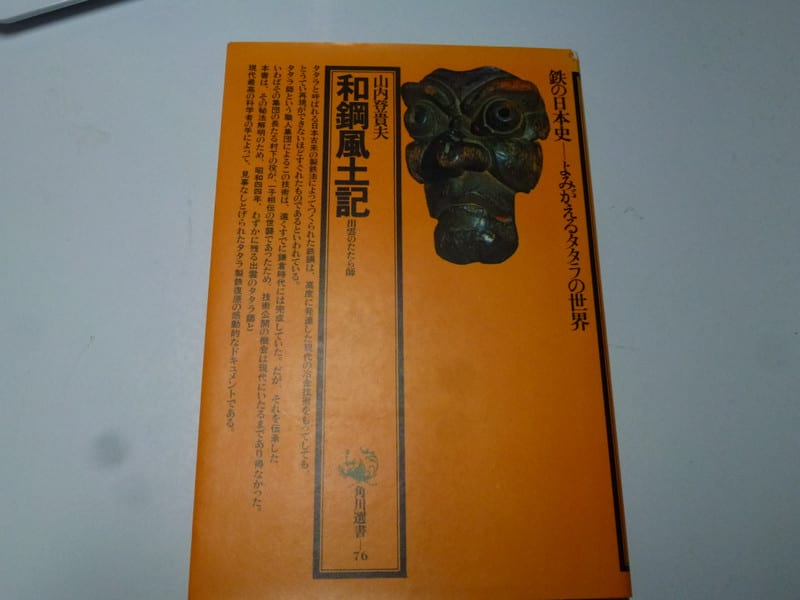

「和鋼風土記 鉄の日本史ーよみがえるタタラの世界」山内登喜夫著 角川選書 昭和50年7月初版 古書

消え去っていこうかというたたら製鉄を歴史上最後となる村下(むらげ、製鉄の技師長)や鋼造りなどの技術者を探し出し、実際にたたらを作って行うという画期的な事業の記録である。なお筆者の山内氏が脚本演出をされて岩波映画社の記録映画としても作製されている。

たたらの技術は一子相伝、門外不出のものであったから、こうして記録に残さない限り永久に消え去る運命にあったと思われる。そういう意味でたたらの造築からなされたということは相当な苦労があったことだろう。

現在たたら炉の地下構造などは書物でうかがい知ることができるが、おそらくこの復元計画が実行された時の実績によるものなのだろう。各書物に掲載されている写真などもほとんどがこの時のものである。

高殿(たかどの)の建築、炉の建設、鉄穴流し(かんなながし、砂鉄の採取選鉱)

、炭焼などの準備作業も感動するが、やはり実際の鉄作りの一代(ひとよ、鉧押しの場合3昼夜)は文章で読んでも感動する。これは是非映像で見てみたいものだ。

たたら復元のストーリーが書かれているのだが、機材や道具、製鉄の技術について具体的なデータも残されていて学術的にも意義のある内容だ。

この計画が実行されて菅谷(当時飯石郡吉田町菅谷)は一躍脚光をあびることとなったのだが、2007年島根県を訪れた際には、見事に菅谷を迂回してその両脇を通過しているのである。興味の無いということはそのようなものである。

それでもその東の奥出雲町ではたたら跡を訪問しているし、広島県西条市民俗資料館ではたたら関係の展示も多くあり、三次市の県立歴史民俗資料館では古代の製鉄に関する展示なども豊富にあり、「中国山地のたたら製鉄」という冊子も購入している。つづく

穏地たたら跡(奥出雲町、近世)と古墳時代のたたら(復元、広島県立歴史民俗資料館)

【晴徨雨読】180日目(2007.3.24)熊本滞在

ホイールの組み立てが今日できるのだが、猛烈な雨で取りにいけない。熊本城では無料のガイドを依頼したところ、妙齢の美人に担当して頂く。しかも団体の出た後だったのでわたし一人がお客だった。若い女性と二人でめぐるのもいいけれど、なんとなく落ち着かなくて城見の雰囲気ではなかった。

酒田市の本間美術館で見た浜田智明氏の彫刻をたずねて県立美術館に行く。さすがに地元であって常設されているのだが、出展数が少なくやや不満。それでも雨の美術館で喫茶室など入っておしゃれな時間を過ごす。浜田氏の作品集はじょんのびにあるのでご覧になりたい方はひとこと。

ガイドさん写真撮っとけばよかったなあ。

【作業日誌 3/24】

ウッドデッキ、柵の作製

薪割り

【今日のじょん】:じょんの好きな杉皮。本当は檜の皮なんだけどこれを咥えるとなぜか走り出す。これもじょん犬反射か。