年に一度、社会人落語日本一決定戦が大阪 池田市で開催されている。2019年は新型コロナ騒動で中止だったが、第13回目となる昨年は、12月11日、12日に予選会と決勝戦が行われた。

北海道から沖縄、そして海外からも計256通、年齢は20代から80代の幅広い年代層から応募が寄せられた。その中から事前審査を通過した154名が前日、市内6会場に分かれ予選会に臨み、10名が決勝戦への切符を勝ち取った。その翌日、最終決戦で第十三代目名人の座をかけた熱線が繰り広げられた。

決勝戦は審査委員長に上方落語協会会長で大会の統括責任者である桂文枝氏をはじめ、審査委員には桂小文枝氏、イラストレーターの成瀬國晴氏、よせっぴ編集者の日高美恵氏の4人の厳しい審査が行われ、その結果、みごと名人の座を獲得したのが麹屋と太郎氏(東京)。準優勝が金木亭犀斗氏(福岡)、3位に天神亭珠緒氏(兵庫)が入った。

この社会人落語日本一決定戦は、平成21年、池田市制70周年事業として誕生した。社会人らしい落語をテーマに多種多様な職業の、幅広い年齢の老若男女が池田に集い熱演を繰り広げる、池田市あげてのイベントになっている。

池田市は、落語と縁の深い町として知られている。上方の古典落語の演目に「池田の猪買い」「池田の牛ほめ」「鬼の面」など落語の舞台にもなっている。筆者が好きだった故桂枝雀さんの落語にもよくこの3演目が登場していた。

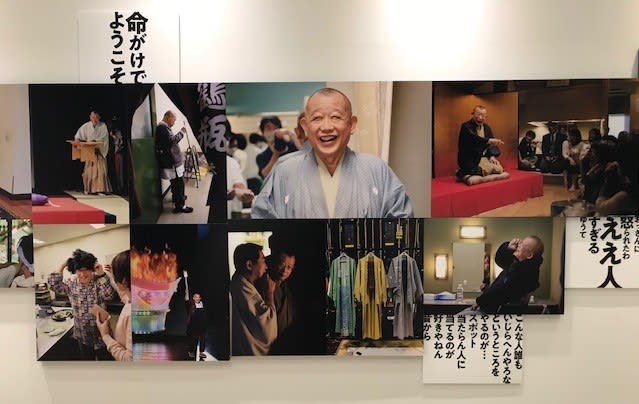

また、初代・二代目桂春團治の碑が市内の寺に建立されていることや、桂文枝氏が池田市在住ということなどの所縁で落語と池田市が繋がり日本初の「池田落語みゅーじあむ」が平成19年にオープン。池田市は上方落語資料展示館として、上方落語のDVDやCD、図書などが展示され “落語のまち、笑いのまち、元気なまち” を目指している。

リポート&写真/ 渡邉雄二 写真は昨年のパンフレットを複写掲載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行ブログも覗いてみてください。