常寂光寺の本堂裏の縁台から

眺める池の水辺に、

可憐な「ギボウシ」がこうべを

垂れながら咲いていた。

枝に咲く薄紫の花は

下から枯れ始めている。

枯れゆく姿もまた美しい。

葉っぱはこれから黄葉し彩りをそえる。

小さな世界の中にも

時の移りゆく変化が見えてくる。

常寂光寺の本堂裏の縁台から

眺める池の水辺に、

可憐な「ギボウシ」がこうべを

垂れながら咲いていた。

枝に咲く薄紫の花は

下から枯れ始めている。

枯れゆく姿もまた美しい。

葉っぱはこれから黄葉し彩りをそえる。

小さな世界の中にも

時の移りゆく変化が見えてくる。

重陽の日の午後、常寂光寺の本堂裏の軒下縁側で坐をくみ一服させていただいた。

久しぶりに阪急嵐山駅から二尊院を経て常寂光寺までオジサンの足ではかなりのロングウォークだった。

久々に歩いたという感覚とともに足の痛みを覚えた。そんな折の縁側の休息は心と体の一服になった。

目の前には小さな池、そして池の中の石の上で雨蛙も一服している。

ときよりキョロキョロする雨蛙の眼が私の視線とあう。池の向こうは苔に覆われている斜面で、

しばしの休息には最高の風景だった。時より射す陽が深緑の苔に光彩を放っていた。

時を忘れ、静寂の中に身をおくかけがえのない時間を愉しませていだいた。

今日は9月9日。五節句のひとつである「重陽の節句」。菊の節句とも呼ばれている。

長寿を願って、菊の花を飾ってお祝いをする。野菊はどこにでも咲く花だから特に好きである。

陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽の極みである九が重なる日であることから「重陽」と呼ばれるように。

陽の重なりを吉祥とするようになり祝い事の日になったと言われている。

コロナ終息と、皆さまのご健康を祈りて!

佳い一日をお過ごしください。

50年ぶりに京都の花街復活をめざす島原に「太夫」が誕生した。その名は「葵太夫」。

2014年11月26日、禿(かむろ・太夫の身の回りを世話する おつきの童女)、

振袖太夫(ふりそでたゆう・太夫の見習い、芸妓に対する舞妓のようなもの)の修行を経て、

島原で活動する太夫としては6人目である。

そもそも太夫というのは、豊臣秀吉が京の都を活性化するためにつくったのが始まりとされている。

とくに島原は江戸時代に栄えた花街で、いまでいうテーマパークのような存在だったようだ。

町人商人はもちろんだが、武家や公家さんたちも散在し人気の街として栄えた。

その花街の最大の人気キャラクターが、 “高見の華” 的存在で

歌舞、茶道、華道、俳諧などの多彩な芸と豊かな教養を持つ芸妓の最高位である太夫。

短い袖の豪華な打ち掛けに島原結びの帯といういでたちで、内八文字と呼ばれる独特の歩き方もさることながら、

若々しい妖艶あふれる葵太夫独特の艶深さに惹かれる老若男女は多いようである。

その太夫の花魁道中(おいらんどうちゅう)は時代劇等で見たことはあるが、少し紹介するとー

花魁道中というのは、美しく着飾った花魁が揚屋や引手茶屋まで馴染み客を迎えに行くこと。これが行えたのは、トップクラスの遊女である花魁と、その下の階級の格子(こうし)だけである。

揚屋とは江戸時代に、客が置屋から太夫や花魁などの高級遊女を呼んで遊んだ店のこと。お茶屋より格が上で、常連客は遊郭にやってくると、最初に揚屋に上がりお気に入りの花魁を指名する。そして花魁が来るまで、酒を飲みながら芸者や幇間(ほうかん、太鼓持ち)の芸を楽しむ。指名を受けた花魁は、美しく飾り立てて揚屋まで歩き、客を連れて自分の妓楼(ぎろう)に戻る。この様子を旅に見立てたことから、「道中」と呼ばれるようになった。(ウィキペディア参照)

※この記事は2014年12月「心と体のなごみブログ」に掲載したものを加筆し転載

リポート/ 渡邉雄二 写真/ 小財郁男・花魁道中画像より転載 Reported by Yuji Watanabe Photo by Ikuo Kozai

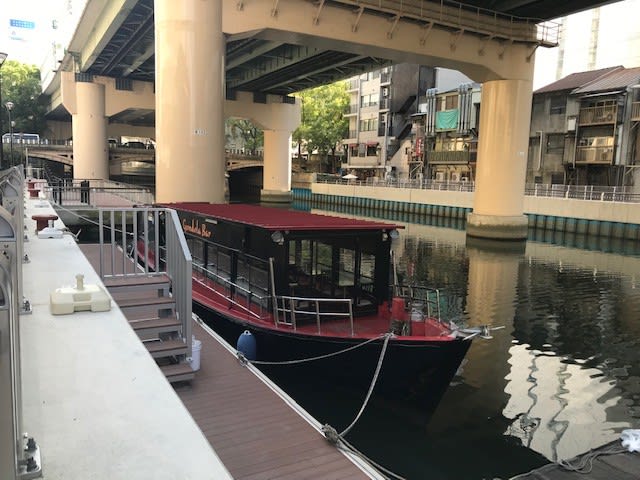

今日から「e-よこ逍遥2019」がスタート。初日の今日は、淀川、東横堀川でのクルーズや

伏見町の青山ビルで玉秀齋100年スペシャルなどのイベントで幕を開けた。

e-よこ逍遥イベントは、大阪 東横堀川水辺の再生を図るため10年前に始まった。

当時は、各地で地域再生のイベントが自治体を中心に活発な動きをみせていたが、

沈滞ムードのなか思うようにまとまらなかった地域も多いようである。

そんな中、e-よこ会が今もなお継続できているのは、地元周辺の方々の努力や支援のたまものである。

そのおかげで、環境整備、話題提供、街の美化にも大いに貢献している。

自治体や関連組織体から引き継いだあと、街再生への熱き思いを継続することが何より大事なことである。

その要は、その街の住民やその地に根付く企業の人の“地元愛”の強さに他ならない。

暮らす人々の住みやすい美しい街にしたいという思いが継続し深まれば街の力が自然に湧いてくるはずである。

今朝も地元の方たちの清掃でe-よこ逍遥イベントの初日を迎えた。

この清掃がe-よこ会の活力につながっているのは間違いない。