JR尾道駅前の南側に、東へ約1.2㌔つづく尾道本通り商店街。

100年を超える老舗のお店に、

若者たちの情報発信基地のような現代感覚のユニークなお店などが混在する。

この本通り商店街の北側は国道2号線、

そして国道に沿ってJR山陽本線が走っている。

その北が千光寺山。南側に目を向けると海。

山と海の狭い間に店舗や住宅がひしめきあっている。

東西に走る国道、本通り、海岸通りに対し南北を行き来するのは細い路地。

その路地裏を歩いてみた。

リポート&写真/ 渡邉雄二

JR尾道駅前の南側に、東へ約1.2㌔つづく尾道本通り商店街。

100年を超える老舗のお店に、

若者たちの情報発信基地のような現代感覚のユニークなお店などが混在する。

この本通り商店街の北側は国道2号線、

そして国道に沿ってJR山陽本線が走っている。

その北が千光寺山。南側に目を向けると海。

山と海の狭い間に店舗や住宅がひしめきあっている。

東西に走る国道、本通り、海岸通りに対し南北を行き来するのは細い路地。

その路地裏を歩いてみた。

リポート&写真/ 渡邉雄二

今回初めて「尾道映画祭」に参加し、上映された一部の作品を鑑賞。今年は10作品が上映され、「作家と尾道、そして未来」というテーマで開催された。尾道を愛する、多くの映画ファンに支えられた映画祭という印象だった。

故大林宣彦監督作品「ふたり」上映後のフィナーレ

18日のオープニングセレモニーのあと、「空母いぶき」が上映映画の先陣をきった。小学館「ビックコミック」に連載中の漫画を映画化した大作である。原作者であるかわぐちかいじさんが終了後、ゲストで登壇された。同氏は尾道(向島)出身の日本を代表する漫画家のひとりであり、多くのヒット作を世に出しているクリエーターである。

そのかわぐち氏の、パンフレットの表紙のコメントに、「尾道のまちは、2次元ではなく3次元のまち」と書いている。3次元は立体的な世界ともいい、自分の生活を客観視できる空間だ、と表現している。この言葉を読んだとき、まさに! と。漫画の世界観ならではの言葉のように感じた。さらに、立体的な3次元の空間を持ったまち、尾道で育った経験は大きく自分の感性に影響を受けているという。

残念ながら時間の都合で、同氏の “生きざま” を生の言葉で聞くことはできなかった。

しまなみ交流館での午後からの上映は、「さがす」。この作品は初めて見るので楽しみだった。

片山慎三監督の商業映画デビュー作である。大阪出身の片山監督が大阪・西成界隈をロケ地に選び、商業性を意識しながらも社会性の強いテーマに取り組んだ作品。どういう展開になるのかな? と思わせながら、また最後で、これ、どういうこと? と考えさせられる結末になっていた。

シリアスな作品でありながらコミカルなシーンもふんだんに表現されていた。片山監督が主演に選んだ俳優が佐藤二郎さん。映画・テレビドラマ・演劇・バラエティ番組、さらには映画監督に至るまで、幅広い活躍を続ける佐藤さんが、監督からの熱望に応えたようだ。底知れない凄みと可笑しみを表現する演技はまさに佐藤さんの真骨頂、それを見せてもらった。

映画終了後のトークショーに、主演を務めた佐藤さんが登壇。初めての尾道ということもありどことなく嬉しそうに振舞っていた。トークショーが始まるまでの舞台準備にピアノをスタッフに交じり押して現れた。このあたりの顔だしも佐藤さんのバラエティ性豊かな現れかも。ちょっと可笑しみのファンサービスだったように推察した。

トークショーは、佐藤さんからの要望で、お客さんからの質問に答える形式で展開された。

進行役の方と冗談を交えながら、お客さんの質問をうける。はじめはこれでトークショーになるのかと不安だったが、ふたをあけたらびっくり。事前の筋書きと思わせる質問内容に驚いた。映画のワンシーンのことや、細かなそのシーンの状況を見ての感想を語りながら質問する。10人以上のファンからの質問に真摯に応える佐藤さんの人間性や役者魂が感じられ、参加されたお客さんは満足されたように見えた。

今回のように、映画祭という名がつくと、多くの映画人の生の声が聞ける。映画の見どころ、撮影の裏話、監督さんの映画への想いなどで映画の楽しさが何倍にも膨れ上がる。また、来年の尾道映画祭が楽しみになってくる。

リポート&写真/ 渡邉雄二・尾道映画祭実行委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/

「尾道映画祭2022」が17日から3日間開催された。今回、映画祭にあわせ尾道を訪れている。尾道を訪れた際は、私の中ではこの光景なしで尾道紀行は始まらないという変な観念が頭にこびりついている。尾道から目の前の向島にわたる交通機関である「渡船」のある風景。半世紀以上も前に通学で使っていた渡船が、私の尾道への郷愁ストーリーの根幹をなしているといっても過言ではない。歳を重ねるごとに根っこがどんどん太くなっていく。

今回、まずは尾道駅に着いての第一歩が、渡船に乗ることだった。着いてそそくさと桟橋にむかい渡船の到着を待った。7、8分の乗船時間ではあるが向島に渡った。そして向島の桟橋の風景を撮影し帰りの船を待った。これで満足なのである。

夕方からの映画鑑賞を終え、会場を出たときはすでに陽が沈ずみ空も海も藍色に染まっていた。その夕暮れに灯を照らしすすむ渡船は、海に浮かぶ火垂のように見えた。「海・空・山」が織りなす瀬戸内・尾道ならではの景色が広がっていた。

京都・花見小路を歩くといつも見に留まるのが「八坂女紅場学園(やさかにょこうばがくえん)」の掲示板。ある飲食店の玄関先に掲出されているが、通るたびについつい見てしまう。とくに学園や学校に関係しているわけでもないのに。

その掲示板は学園が経営する祇園女子技芸学校の今月の稽古日のお知らせである。関係者以外にはまったく不要な掲示板だけど、なぜか目に付くように花見小路通り沿いに誰にも見えるように掲出されている。

祇園女子技芸学校は祇園甲部歌舞練場の中に併設

この祇園女子技芸学校は、京都市東山区祇園町南側の祇園甲部歌舞練場の中に併設されている教育機関である。いま風にいうなら芸・舞妓さんのための専門学校のようなもの。同校の必須科目は舞(井上流)・鳴物・茶道・三味線。そして能楽・長唄・一中節・常磐津・清元・地歌・浄瑠璃・小唄・笛・華道・書道・絵画など、座敷芸事には欠かせないもの身につけるため多岐にわたる。生徒は祇園の芸・舞妓さんの全員で、年齢は15歳から80過ぎまでと幅広い。

祇園女子技芸学校のスケジュールボード

花見小路の表通りの掲示板には、科目、教授名の札が掛けられ、日程は白墨で書かれている。掲げられている理由は、芸・舞妓さんへのお知らせというのもあるだろうが、想像の域であるが芸・舞妓さんにしっかりと科目ごとに芸事を教えている、というアピールなのだろう。

掲示板の中で、目が留まるのが「教授」の方々の名前。舞踊科のトップには人間国宝の井上八千代さんの稽古日程がある。それも一番多いスケジュールになっている。

また、能楽科では片山九郎右衛門さんもスケジュールが書かれてある。そして各科目も超一流の指導陣が名を連ねる。こんな方々が先生というのは、やはり祇園ならではの格式なのだろう、また京都花街としてのプライドなのかもしれない。

祇園女子技芸学校の出入り口

時代が変わっても、京都祇園の風土は変わらない。むかしの慣習がしっかりといまに伝えられている。その祇園の厳しい世界に挑戦する若い娘さんたちも増えてきているという。女性の「なりたい職業」、「憧れの職業」に一歩ずつ近づいているような気がする。祇園花街の世界が、見通し風通しがよくなってきたからなのだろうか。

稽古に通う舞妓さん

リポート&写真/ 渡邉雄二

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/

墨の色はつややかな黒というイメージがある。墨に造詣が深いわけでもないので、よくはわからないが色で表すなら「漆黒」ということなのだろうか。

先日のNHKbsプレミアムの番組「美の壷」を観ていると、墨は黒色だけではなく紙に載せていくと青紫に微妙に変化していくようだ。微妙な違いはなかなか読み取れないが、専門家がいうのだから間違いないのだろう。

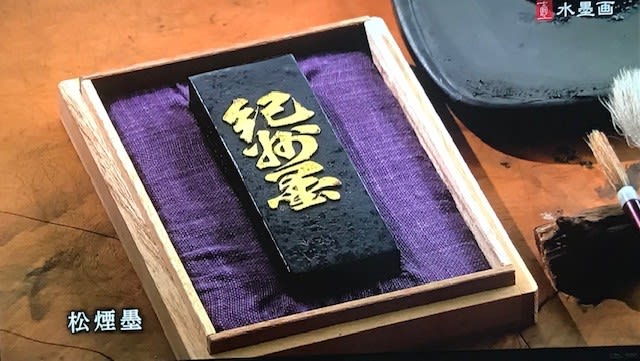

墨は、絵でも文字でも白地のものに黒をのせて表現する。「白と黒の世界」を創る材料として日本の精神文化の中で深くかかわり貴重な存在として伝わっている。その墨づくりをしている堀池雅夫さんが美の壷で紹介されていた。堀池さんはフェイスブックの中では独特のタッチで可愛らしい絵(彩色)を描いておられる水墨画家である。が、本業は江戸時代以降途絶えた松煙を復活させた、日本で唯一の松煙煤(しょうえんすす)職人。

和歌山県田辺市に「紀州松煙」工房を構え、江戸時代より紀州に伝えられてきた障子焚方式で松煙を採煙している。原材料として樹脂分の多い赤松材を使用し、伝統的工法を守りながら採煙。純松煙(松煙100%)で製墨までを行っている。

赤松の薪

障子焚方式で松煙を採煙

固形墨は、煤(すす)と膠(にかわ)に少量の香料などを加えて練和し木型に入れて乾燥させたもの 。それを硯で水とともに磨って適度な粘りの墨にする。この磨っている時間がたまらなく精神的な高揚につながるという。筆にたっぷり吸わせた墨を白の下地にのせていく。そして「黒と白の世界」が生まれ、墨ならではの想像の領域がつくられていく。

その墨を使う表現者として書家の紫舟さんと、水墨画家の大竹卓民さんが紹介されていた。

さらに、前回紹介した長谷川等伯(安土桃山時代の画家)の松林図屏風と玉澗(ぎょくかん/中国南宋末の画僧)などの「黒と白の世界」を描いた絵も紹介。ともに余白が多い絵であり、その中からいろんな想像が広がっていく。墨が広げるファンタジーの世界を楽しませてもらった。

中国南宋末の画僧 玉澗の作品 黒と白の世界

リポート/ 渡邉雄二 松煙墨についてはウィキペディアを参照 画像はNHKbsプレミアム映像を複写し転載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/