何かをキッカケに人の輪が広がることはよくある。人の輪とおなじように、いままでに知らなかったコトや見たことのないモノと縁がつながり深まることも多々ある。

半月前に、宝塚の「平林寺」で行われた「ひらりんフェスティバル」イベントの運営のお手伝いをしていく中で同寺を訪れることが何度かあった。それまでは全く知らない寺院であったが、それをご縁に関心を寄せている。寺院好きの筆者の琴線に触れたのが本堂の須弥壇である。

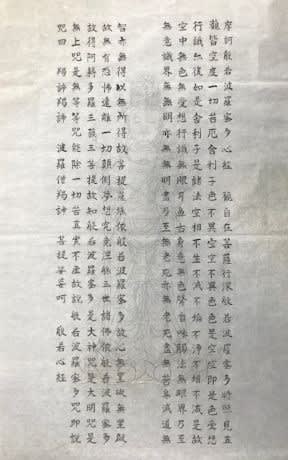

まず、地方のいち寺院の須弥壇としては大きいほうだと思った。本尊の釈迦如来座像は開帳されていないが、須弥壇を囲むように立派な四天王が安置されている。仏教における四天王とは、「仏様という尊い存在」や「仏教の教え(=仏法)」を悪から守る最強の神様として祀られている。また、守護神という性格に加え、仏様だけでは救いきれない衆生(人々等)にご利益を授け救済をしてくれる福徳神という性格も持つ神様である。

その四天王は、「持国天」、「増長天」、「広目天」、「多聞天」の4仏。これらは、仏像のランクでいうなら、如来、菩薩の次に位置づけられている天部に属する仏像である。そり4仏は東西南北の四方を守り、持国天が東、広目天が西、広目天が南、多聞天が北を守る役割をもっている。

写真にあるように、須弥壇を取り囲むように立っている。眼光鋭く、忿怒相の顔を持つ持国天や増長天、そして手には武器を持つ多聞天などさまざまな様相で仏像が並んでいる。

寺院自体は、資料によると飛鳥時代、用明天皇の命で聖徳太子が創建し、平安時代に如一尼(平安時代前期の尼僧)が再興したと記されてある。そして1578年に信長に利用されることを恐れた 荒木村重の反乱に巻き込まれて焼失し、江戸時代に再興されいまに残されている真言宗系の単立の寺院である。本堂の前には弘法大師さんの銅像が東南を向いて立てられている。

一時は三十余坊が甍(いらか)を連ね繁栄していたようだが、現在は塔頭四カ寺(成就院、宝寿院、西光院、成福院)となっている。その四カ寺が新しい時代の、役割をもつ平林寺再興へむけて奮闘されている。

平林寺本堂

東南を向く弘法大師の像

持国天像は東方を守る仏像で鋭い眼光で睨み付け、右手に願いをかなえる力を持つ宝珠をもち、左手には剣や鉾をもつ

持国天像

増長天像は西方を守る役割をもち、右手に剣や鉾をもちもう一方の手は腰に手を当てる。持国天像と同じように、顔は忿怒相の顔を持ち武闘派の神将として表現される。

増長天像

広目天像は右手に筆、左手に巻物をもつのが多い。これらをもつ意味はいろいろ解釈があるようだが、鬼や魔物を監視し、良し悪しを記し帝釈天に報告するためにこれらをもっているといわれている。顔は、他の四天王像と違い、目は見開いて物事を見極めるという役割を表した姿。南方を守る役割をもつ

広目天像

多聞天像は、釈迦の仏舎利(遺骨)を納めた塔を右手に、左手は宝棒か金剛杵という仏教世界の武器をもっているのが一般的。北方を守る神将。甲冑をつけ、両足に悪鬼を踏まえ、手に宝塔と宝珠または鉾を持った姿で表される。

多聞天像

リポート&写真/ 渡邉雄二

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/