「暮らしの中の多彩な “美” を伝えます」をキァッチフレーズに、金曜日夜7時30分よりNHKbsプレミアムで放送されている「美の壷」。好きな番組で欠かさず視聴している。

前週は、日本独自の染めものに発展させた「和更紗」を紹介。放送の前段では、以前、稽古に通い煎茶のイロハを教えていただいた一茶庵宗家の佃一輝宗匠がとっておきの和更紗を公開。文人煎茶のこだわりの逸品として解説されていた。

煎茶の敷物になる和更紗

文人煎茶がこだわる和更紗

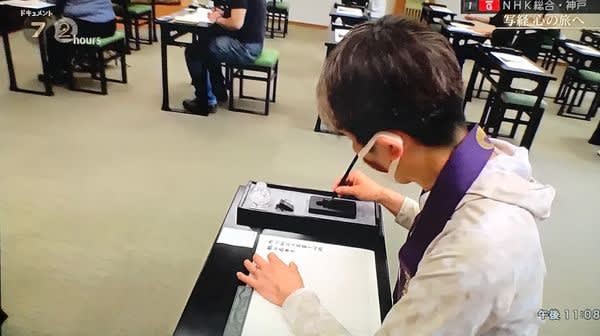

そして次回は、また興味のある題材が放送される。「黒と白の宇宙 水墨画」という題材である。この回に登場される、松から作られる貴重な「松煙墨(しょうえんぼく)」の日本でただひとりの職人である堀池雅夫さん。フェイスブックでの可愛らしい自筆イラストに心癒されている。その松煙墨の職人技が紹介される。

他には、世界で活躍する書家・紫舟さんや「鳥獣戯画」の躍動感の秘密を語る水墨画家大竹卓民さん。そして俳優・イッセー尾形さん憧れの水墨画「松林図屏風」(長谷川等伯)を前にイッセーさんの語りも見応えありそう。

次回の美の壷「黒と白の宇宙 水墨画」

お時間のある方は、ご視聴ください。

リポート/ 渡邉雄二 参照資料/ NHKbsプレミアムチラシ 写真/ NHKbs「美の壷」映像複写転用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/