いい本を読んだなぁ。20年ほど前に出た本なんだけどね。

著者は乾正雄先生。建築の先生であり、その中でも照明に関する著書が目立っている。

建築だけでなく音楽、絵画、文学、歴史等に精通する乾先生が、その総合力を駆使して「街並を語る」ところが、この本の魅力なのだ。

私はこれまでに乾先生の照明に関する本を2冊読んだだけだったので、今回この本で、乾先生のまたちょっと違った面を知ることになった。

乾先生によれば中世の町が世界のどこでも美しいらしい。

時代的にその前でもその後でもなく、中世の町。

町並みの美しさの元は、街並みにある程度の秩序があることから来る。

その秩序のためには街並に利用される建築素材や外観の様式デザインに、一定のリズムや歴史的蓄積が必要で、それは中世以前では難しいことだったらしい。

また中世より後の工業が発展した時代も違った意味で却って無秩序になってしまうという。

ちょっと古い画像だが、これは東京駅東側から見た正面の八重洲。東京の玄関口からして、この状況。

これは工業化以降のひとつの無秩序な風景。

だから中世が良いらしい。

個人の権利を無視するような政治的な面がありながらも、街並としての景観的美醜に関しては、逆に個人の経済的権利が優先されてしまう日本等アジアの混沌に比較すれば、西欧には秩序がある。

しかし相対的に街並が秩序だった西欧においても、経済的発展に伴い、その秩序が徐々に崩れて来ている。先生によれば「マンダラ(ごった煮とでも言うかな?)化が進んで来ている」とのことだ。

乾先生は応援材料をあちこちから引き出して来て使いながら、街並が美しくなる条件を語る。

読み進めていると、乾先生のこの本の中で、私が最近読んだばかりの吉田健一氏(吉田茂の息子で英文学者)の本のことが突然出て来たので驚いた。

この本で吉田健一氏は彼にしてはめずらしく、住宅建築や街並について少し語っている。そのひとつは、都市や住宅の古さということであった。どんなものだって、できてすぐは落ち着きも趣もないという説明である。

(ここで話が乾正雄先生の本に戻る(笑))ところが困ったことに、今の日本の住宅の内も外も工業製品だらけになってしまっている。木材や石やレンガや土と異なり、工業製品は古くなると経年劣化の味わいが出るということはなく、新品の状態が最も美しく見えるようにできていて、建材は新品が最上、住宅も街並も竣工直後がベストであって、あとは年を経て味わいが増すことはなく、ただ日焼けしてボロボロと劣化するだけ。メンテナンス工事でなんとかそれを遅らせることはできるが。

だから「耐震性構造」を増強しながら、「長期保証!」をハウスメーカーが謳い、金具や樹脂や接着剤をいっぱい使った家が、新たな今風デザインでどんどん建つのだが、実態的にはそれらの家が長寿にはなっておらず、寿命を全うしないうちに多くが建て替えられてしまう。それは竣工直後がベストであとは劣化するだけの家が持つ宿命らしい。

構成要素である住宅がそんな具合であるからして、その集合体である街並が成熟して秩序を保つなんてことはまったくなく、どんどん無秩序さは増すばかり。

現代の耐震規制も適用されておらず、ハウスメーカーや大手建設会社が誇る最新工法でもなく、金属で木材を締め付けてもおらず、鉄骨でもコンクリートでも樹脂でもない、巨大な建長寺三門(「山門」とも書く)が、江戸時代から数多くの大地震を経て、そのまま普通に建っていて、それはますます美しい。経年劣化が美しさにプラスに働く。これが本来の理想形だ。

一方「最新耐震構造」であるはずの住宅を30年周期で建て替えている日本の建築業界。これに対して、乾先生は「このままではもはやいけない時代になったよ」と警鐘を鳴らすのでした。

地球温暖化、大量の建築資材の消費とその廃棄物処理・・・。

環境的にも景観的にもまずいでしょう。いつまで経っても成熟できないというか、劣化する景観、街並。

こちら(↓)も最近再読した本である。

これも20年ほど前のものだ。私が鎌倉市内に家を探し始めた頃(2004年)に購入したものだった。

全国で販売されている雑誌湘南スタイルによく登場なさる寺倉力さんの著書である。

その後鎌倉の土地ってプチバブルを経験し、少し地価が上がり、でも2008年あたりがピークで、そこからまた下げて低迷。しかし5~6年前からぐいぐい上がって来た。

不思議なもんだね。

七里ガ浜、七里ガ浜東地区についても、寺倉さんの言及がある。

我が七里ガ浜住宅地の山側、鎌倉山を切り崩して開発差し止めの訴訟問題になったことなども扱われていて、硬派な文章にもなっている。

寺倉さんが湘南に住宅を求めるにあたって、相談した相手である野口薫さんって方がまた魅力的だ。

「やめた方がいいね」

そういうことをズバズバ言う人だ。

単に土地の形状や不動産としての問題だけではなく、その土地を買いそこをあれこれ手を加えて住宅を建てた時に、隣人がどう思うか? 何か問題はないのか? というところまで含めてしっかり考えてアドバイスされている。

周囲とのつながり、つまり景観や環境を考えることが出来る建築業界の関係者なのである。

近頃の業者さんのほとんどを占めると思われる、売れればいいじゃん、それで儲かればいいじゃんという、多くとはまったく異なるスタイル。これぞ街並を考えるってことだね。

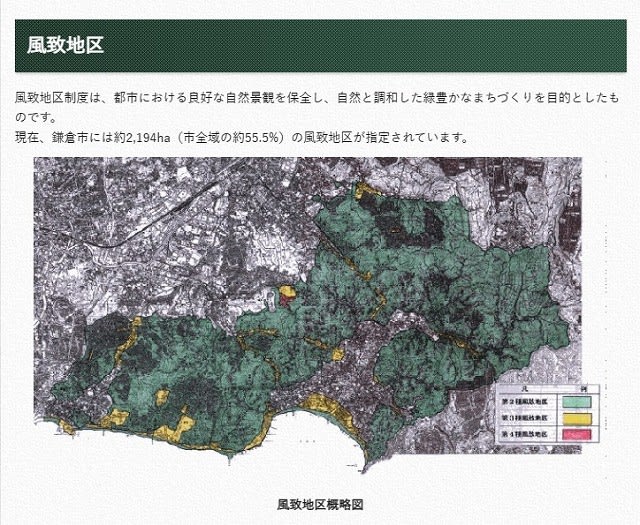

ところで鎌倉市風致地区の規制をご存じだろうか?

鎌倉市の海寄りな地区のほとんどが2種、3種、4種の風致地区となる。

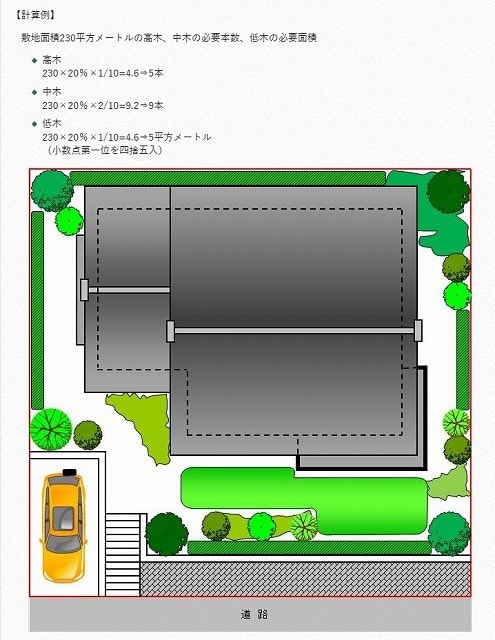

それらは戸建ての住宅の場合、敷地面積の20%は緑地でおおわれていないといけない。

仮に100坪の敷地なら20坪は緑地でないといけない。

仮に70坪の敷地なら、そこに高木5本、中木9本、他にも低木が必要だ。

高木5本、中木9本・・・って結構大変だね。もしできなければその替わりに芝生にすることも可能だ。

この考え方は大事である。昨年夏の猛暑を考えてみましょう。このまま放置したら今後気温はどうなるか?

最近は、敷地の多くあるいは全部をコンクリートや樹脂で覆ってしまうやり方がこの近所でも見られる。雑草の処理を避けようとするからだ。

しかしそれは風致地区の緑化率ルールに反してもいる。地球環境的にもまずいし、そもそも違法だ。

バリーズ・ティーの茶葉が届いた。

アイルランドのコークからだ。

おなじみの紅茶。

リーフ・ティーだ。

これで今後しばらくは、朝食時の茶葉の心配をしなくて済む。

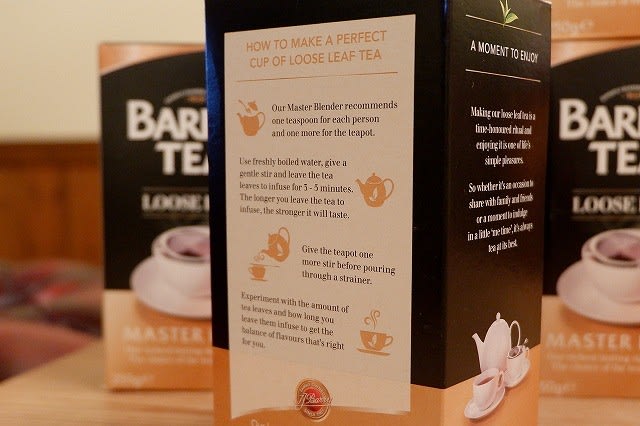

おいしく紅茶を飲むための注意書きがある。

こちらはバリーズ・ティーの歴史だ。

アイルランドの茶葉はアフリカ産のものが多くブレンドされているね。

Barry's Tea, every detail matters

動画(↑)を御覧くださいね。

元々新築をやたら好む日本で、住宅の内外の部材が工業製品化してしまうと、乾さんがおっしゃるように、新築時が最高であとは劣化するだけ、お寺の山門のように数百年も古くなって味わいが増すことはなく、さっさと全く違う国籍不明な和風・洋風なニューデザインの家に建て替えとなる。街並みが成熟する暇もない。

吉田茂の息子。良いことを言いますね。年月を経ないと街並みなんて良くはならない。彼は成熟した街並みを大量に見たでしょうから。

わざわざ途中でありがとうございます。

工業製品化は、新築時がベストで古くなって

味わいが出て来るということをなくしてしまう。

元来新築好きな日本の住宅建替え

サイクルをさらに短くする方向に作用する

ようですね。

しかし一方で、さすがにこれじゃ

まずいという雰囲気は漂ってきていて、

ハウスメーカーもリフォームを重視する

姿勢を(どこまで本気かわかりませんが)

示してはいます。

お寺の山門のごとく、一般住宅も「これは

19世紀後半に建てられたもので」なんて

英国みたいなことになればいいのですが。

古くなって周囲の自然や街と溶け合うという

状況が生まれてほしいものです。

吉田健一はいろんなことについて書いて

ますね。駅弁のことを書きだすと止まらない

みたいです(笑)

お酒も好きな方でした。日本酒もウィスキーも

相当飲んだみたいです。

建長寺の三門の美しいこと!

鎌倉市はいいですね。

風致保存地域があるから下手に景観を壊せない。

それでも、街にそぐわない建物がたくさんあるようですが。

以前、鎌倉市と藤沢市の境目を江ノ島から見た写真がありましたよね。

全く違う風景だった。

だから鎌倉市は素敵なんですよね。

我が街はうちを含めてダメダメ〜!

いまさら、ビルをやめてすべて木造(本当の

昔ながらの木造)の低層住宅にしろってことは

できないですから、現実的に折り合いを

つけなければいけませんから、実際には

いろいろと難しい。

しかし建長寺について言えば、その天下門の

すぐ横の、天下門の2倍は高さがありそうな

鎌倉学園のビルって相当エグイものだと思い

ますよ。よくあれを許可したなと思います。

あれやっちゃうと、周辺の他を規制している

意味がなくなりますね。景観とはむずかしいもの。

年月を経てそれが周囲となじみ、ますます

美しくなる街というのは、先生によれば、

どんどん遠ざかっていったようです。

欧州でさえマンダラ化(ごちゃまぜになり秩序を

失う)して来たそうです。

この本、とてもいいです。乾先生はとても

教養豊かな方で、建築だけではなく、様々な

知識、経験を総動員して、街並みというものを

語ってくれます。

やはり専門分野だけってのはダメで、建築を

専門とする人もそうですね。街並みなんて

歴史が絡むものは特にそうなのでしょう。

住宅の工業製品化は合理的に見えて、また別の

面を持っていますね。

その建築家さんは偉いですね。

建築家って独りよがりな人が多いですから。

自分の作品である好きな建物を自由に建てようと

する傾向が顕著です。

その点、そこまで配慮した建築家さんは

素晴らしいです。馬繋石って、いいですねー。

そのうち知らない間に馬がそこにつながれている

かもしれません。「世話してやってください」の

貼り紙とともに(笑)

アラカシで生垣を維持するのは、かなりな

技術を要するのではないでしょうか。

でもその甲斐あって、道路にそってうるおいがある

景観が生まれたのですね。

ご立派です。建築家さんのアドバイスに感謝

であり、あんとんさんに努力に敬意を持ちます。

そうですね。こういうガーデナー、建築家、

不動産屋さんばかりなら、ある程度の秩序

から楽しい景観がうまれ、もっとみんな

住宅や街並みを大事にし始めると思います。

秩序ある街並み、憧れます。

これだけで幸福度がかなり上がるのではと

思うのですが。

でも、もう手遅れなんでしょうね。

何しろ、おちゃさんのおっしゃる通り、業者の

売れればいいじゃん、儲かればいいじゃん

もそうですし、私たちも学んで意識を変えて

いかないといけませんね。

何もかも規制してしまっては面白くなくなる

のですが、立派な街並があるところには、それなり

のなんらかの秩序がある。それはそうですね。

個々のデザインの面白さはあっても、素材、色、

形、高さ、間口の広さ、一定のリズムが必要

になります。

これがある程度でも達成できれば日本の街並も

もうちょっと趣があるものになると思います。

建築関係者や、街づくりの行政には頑張ってい

ただきたいし、我々素人もそれなりに配慮を

したいものです。

建長寺の巨大な木製の三門は、新建材の外装材を

使ってもいないし、柱梁を締める金属も使わず、

釘すら打っておらず。それでも数百年

しっかり建ってます。現在の耐震構造なんて

無関係。にもかかわらず、多くの大地震に

耐えてます。

そしてますます美しい。経年劣化が

あじわいに。我々の住む街並もこうあって

ほしいです。そのためには何がどうあればいいか。

それを我々が考えないといけないですね。

しかしその緑化の規制は数値の問題なので、守るのはかんたんですね。守らないのは違法で論外ですが、私はその内容をもう少し精緻にして、公道沿いを緑化するルールにして、それを義務付ければ良いと思います。

緑化率はまずは守らないといけませんね。

新築工事でルールに沿った緑地を作り、

役所の検査が終わってから

あるいは何年か後のリフォーム工事で、

緑地を潰して地面をコンクリートや樹脂で覆うよ

うな工事が平然と行われてます。

そういう業者とは付き合わないのが無難ですね。

おっしゃる通り、ただ緑化率をパーセンテージ

で示すだけでなく、できることなら公道に

沿って緑化が行われることが望ましいです

ね。でも日本は独特でして、方角的に南至上主義であり、道路と敷地が方角的にどんな関係でも

家を北に寄せることが行われます。正面を向くのは

南道路の家のみ。北道路の家は背中を向く。

東や西道路の家は横を向いたようなデザインが

多く、公道沿いと建物の間に距離を取れない

配置になってるケースも多いから、公道沿いの緑化

が簡単ではないですね。

日本の南至上主義が変わればいいなと私は

思ってまして、これは街並みとも深く関わる

ことですね。

東京あたりの私鉄の駅前ロータリーそっくりな光景になってました。

「こーゆー光景、見慣れてるっていうか、私、何で関東地方から

この光景を見に来たんだ?」と思いましたっけ(笑)

残念でしたー(笑)

ローカルな駅の駅前の風景は古いままだと

それなりに古さの個性とでも言うべきもの

があるのですが、

新たに作り替えられると、その時点で最も

どこでもありそうな風景に切り替わって

しまいますね。

バイパス沿いで、大きなロードサイドショップ

が並ぶ風景なんて、全国同じに見えます。

全国チェーンの飲食店、カー用品店、

大スーパーのモール、酒のディスカウント

ショップ、スポーツ用品店などの

巨大な店舗が駐車場付きで

ズラーッと並んでますから。どこも同じです。

広いですね!

私の住んでるところは風致地区ではありませんが、

冬はやはり塩害の被害を受けます。

日本の国は海に面してるので仕方ありませんが。

鎌倉市は山だらけですからね(笑)

塩害はうちまる邸でもあるのですかー。

・・でも考えてみると、当たり前かな。

下関市はあっちからこっちからと海に挟まれて

いるような地形ですから、いろいろと影響は

被るのでしょう。鎌倉よりも地形が複雑

ですね。

海風があるような地域は、それだけ

1日の間、あるいは年間で見て、最高最低気温の

差が少なく楽な面もありますね。

このハードルはかなり高い気がします。

でも、そうなったら素敵な街並になるだろうとも…

行政の姿勢もですが、住民の意識の必要ですね。

いつもしっかり本を読みこまれておられますね。

時々おちゃさんの読書歴を参考にさせていただいています。

先日は城山三郎著「落日燃ゆ」を読みました…

風致地区は緑地が敷地の20%で、高木が何本

中低木が何本・・・

まずほぼ誰も守ってはいない。

行政も守らせようという意思がない。

ルールを無視する工事が横行。

それと、木嶋さんへの返信で書きましたが

日本の住宅地って世界でも独特で、南至上主義

であり、住宅はせいいっぱい北に寄せて建てる。

北道路の家は家から公道までの距離がなく、

家が背中を向けて建っているような状態で

道路に向けて緑地を作る余裕がない。

東や西道路の家は横を向いて立っています。

だからルールで20%ってあっても、そして

仮にそれを守っていても、公道の両側が

整然と緑あふれる住宅地って感じにはならない

んですよね。

この家の建て方という文化面まで含めて

景観づくりを考えないと、いつまで経っても・・・・

落日燃ゆ、お読みいただきありがとうござい

ます。感動長編。こんな清い人がいたのか

と涙出そうに私はなりました。もっとも

彼への評価は分かれ、城山三郎さんは好意的に

書いてはいますが。それにしても日本は

突っ走って、それを抑止する力が働かない。

そしていつかこのブログに書いたように、

他の遺灰と一緒になった彼の遺灰の受け取りを

断固拒んだ遺族の気持ちもどこかわかるような

気がします。

アラカシの生垣も、庭師さんからお勧めいただいて。京都で修業された方だったこともあって、アラカシに。葉の茂りも旺盛なので、年に何度か剪定しないと通行される方のご迷惑になるので、なんとか。以前は人力で奮闘しておりましたが。数年前から、マキタの電動充電式生垣バリカンで、ザーッと。楽になりました。庭の木も含めて、年に2回は本職の庭師さんにお願いして。今は、墓じまいならぬ、庭じまい、生垣じまい、のご依頼も多いのだと。そういう時代なのですが、なんとも、切ないですよね。庭師さんにお茶を出しながら、そんな世間話を縁台でするのも、なんとも、いい時間です。

その建築家さんとは、その後、古民家改修まですることに。その顛末は、添付したURLにです。よろしければ、ご覧くださいませ。

その建築家さんは立派ですよ。なかなかそういう

発言をする建築家さんはいません。自身の工事を

大きく膨らませる工事に関心があっても、

周囲への景観も考えてよいものにしようという

人は少ないでしょうから。

庭の植栽にまで配慮したい、センスのある

建築家さんだったのですね。

アラカシをうまく生垣として維持するのは

相当なものと思います。わが家にも1本

アラカシかシラカシか判別不可能なのが1本

植わっています。アラカシと言われて買った

ものなのですが、シラカシにも見える(笑)。

で、それを生垣にして維持するということを

想像すると、ちょっと私には無理そうです。

とりあえず今のイヌマキで我慢します(笑)

庭じまいは多いでしょうね。

墓同様、世話するのも体力かカネが要りますし、

或は自分で世話できないなら意味がないと

いう人もいるでしょう。

古民家改修のお話、拝見します。

建築関連の仕事では、難しいけれど、

一番楽しいお仕事ですね。

ざざざざ~っと見てみました。

古民家や骨董がお仕事なんですか?

あるいは骨董がお仕事で、古民家にもその

流れで興味を持たれたのか。。。

なんだかアートなブログでした。アートの

ない私のブログと大違い(笑)。

古民家って一番いいですよね。

かなり前ですが、古民家再生の誰だっけ

かなー・・・調べました、降旗廣信さんが

いろんな雑誌に書いておられたのをよく

読んでました。構造はそのままに、

多少補強して、内外の外観は少しだけ

手を加えて、現代風に暮らしやすく。

お読みいただき恐縮です。

古民家のことも、骨董のことも、まったくに好きが高じて、なんですよ。若いころから骨董市などで買い求めた器で食事をしていて。それが高じて、骨董の世界に足を。友人の骨董商に声をかけられて「手元にたくさんにあるだろうから、骨董市に店を出してみたら」と。月に一回の出店でしたが、やるからには、遊びと思われぬようにと、仕入れに京都の競り市まで足を運ぶようになって。これがまた楽しいのです。古きものを愛するようになると、古民家にも、、。そんな思いを持っていたら。まあ、囲炉裏端で酒を飲みたいなあ、ですけど。ご縁あって、解体予定の古民家を譲りうけることになって。まあ、人生、楽しんでおります。本職は、まったくに別なんですよ。

そうなんです。

「民家の再生ー降幡廣信の仕事」

この一冊の本との出会いが、古民家再生、古民家改修へに心傾いて。降幡先生の古民家再生事例などを巡ったり、囲炉裏のあるお宿や古民家を訪ねては写真を撮って、採寸して、、、。熱中すると、の性分のようです。

そうでしたか、よく理解しました。

骨董は手を出したら、もう大変な世界ですね。

山梨県北斗市の夢宇(むう)なんて巨大な

博物館みたいで、新品も骨董もいろいろ

無差別に置いてありますが、楽しい世界です。

何度か行ってますが、いつも魅了されます。

古民家もまたすごい世界。

英国あたりじゃあたりまえのように100年、

200年、それ以上の家が普通に住宅として

使われてますし、日本のだって、ちゃんとした

ものが使えないわけがない。私はよく存じません

が降旗先生との出会いは衝撃的だったこと

でしょう。

そういえばあんとんさんのインスタグラムで

渋谷のことや、波佐見焼が出ていましたが、

8年前に渋谷のヒカリエのテレンス・コンラン卿

のショップでたまたま波佐見焼の皿やカップの

セットを買い求めたのを思い出しました。