水抜いて生き物消え 水田②

多様な生き物をはぐくむ場として重要な役割を果たしている、水田を中心とした農村がいま、大きく変化しています。前回(10月25日付)に続き、山本勝利・農業環境技術研究所上席研究員に現状と、今後どうしたらよいかを聞きました(間宮利夫)

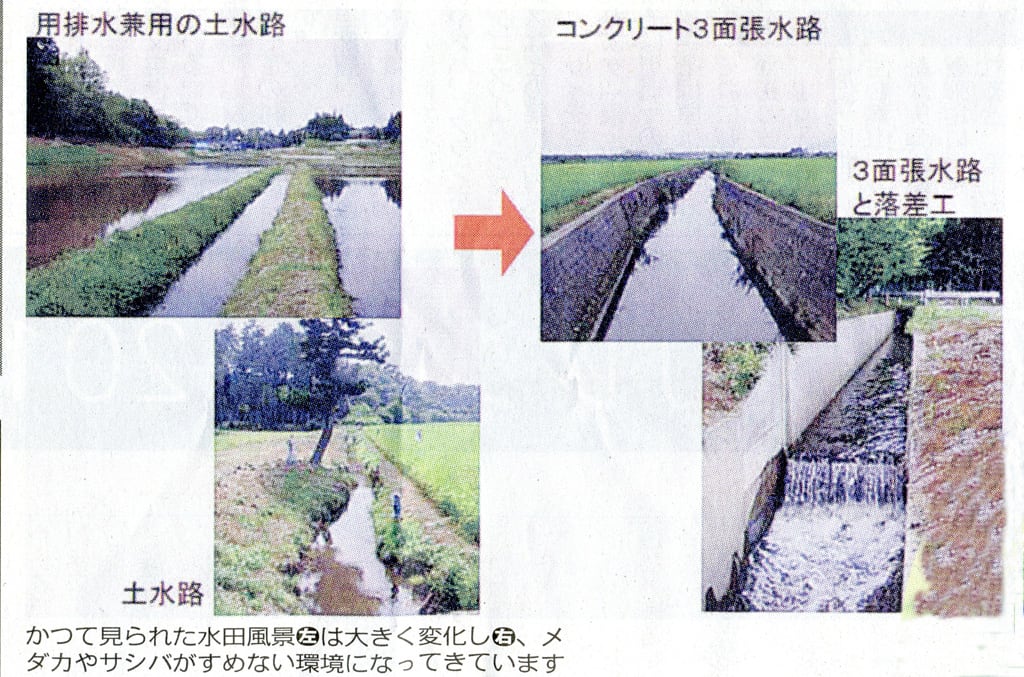

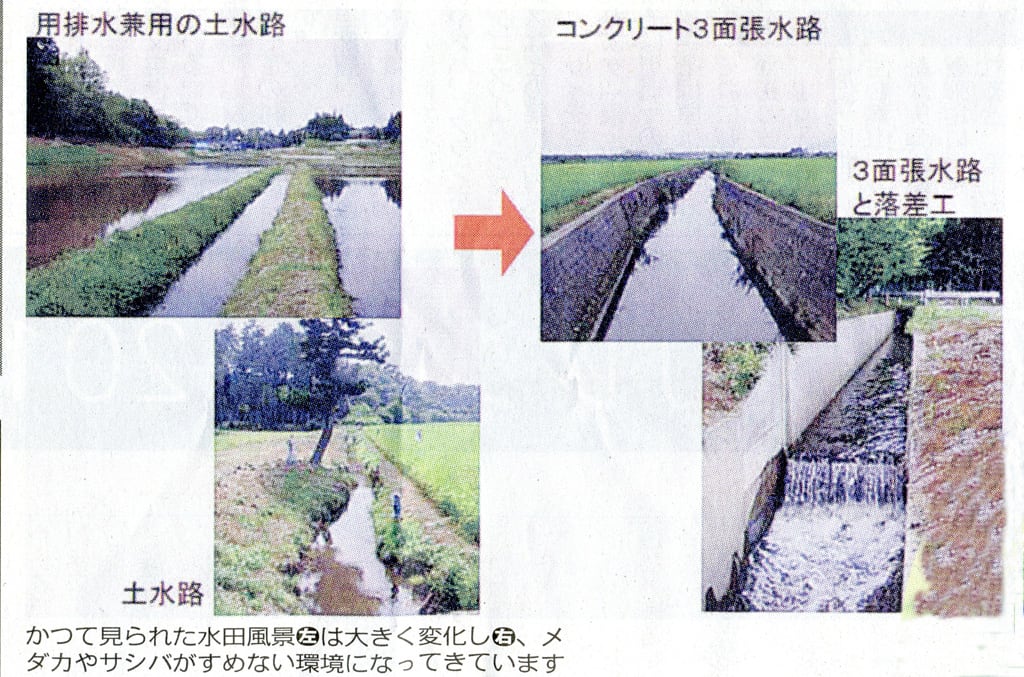

水田を中心とした農村の風景が大きく変わってしまった原因の一つは「圃場整備」と呼ばれる、水田の改変です。一枚の田んぼを大きく、四角くしてトラクターなどの大型機械による耕作をしやすくすることを目的に全国各地で進められました。

乾田化進み

水田に大型機械を入れるには、水がたまっていてはだめなので、イネを刈り取る時期には水を抜けるようにしました。乾田化です。そのために、用水路と排水路を分けるという方法が取られました。

かつて、メダカやドジョウは、水路と水田を自由に行き来して生きていました。しかし、用水路と排水路を分離したために水が一方向にしか流れなくなり、メダカやドジョウは水路から水田に上がれなくなりました。

乾田化で、耕作時期以外は水田から水を抜いてしまうようになったため、春先の水を利用して生きていたアカガエルなどの生き物も姿を消しました。その結果、カエルなどを捕まえて生きているサシバなどもすめなくなっています。

機械化と平行して、それまで田起こしや運搬などになくてはならなかったウシやウマが必要なくなりました。ウシやウマの餌の草がいらなくなってしまったため、草原をはじめとした里山が衰退してしまったのです。その結果、秋の里山を彩るキキョウやオミナエシなどの植物があちこちで見られなくなってしまいました。

草原にすむチョウもだいぶ減っています。もともと、人間が手入れすることで成り立っていた里地里山の環境は、人間が手入れをしなくなった結果、さまざまな生き物がすめる場所ではなくなってしまいました。

このような状況にたいして、魚が水田と水路を行き来できるよう魚道をつくるとか、乾田化せず水田に水をためておくなどの試みが行われています。しかし、農業者の高齢化が進み、水田の耕作放棄や、里山の放置が進むことが懸念されます。

地域ごとに

そこで、一つの考え方として、水田や雑木林、草原などを手入れすることに対して公的支援をしていくということが考えられます。ヨーロッパでは、手入れの結果、生き物が増えるなどの効果があったかどうかきちんと評価する検証のしくみをつくったうえで実施されています。

また、ウシを放牧することで、里地里山の景観を守るというやり方が一部の農家によって実践されています。農家にとって、餌代の節約になりますし、放牧することで雑木林の下草や、耕作放一棄地の草をきれいにして一くれるなどの利点があります。この方法で生物多様性がどのように変わるかなどを研究しています。

もう一つは、里地里山の草や木をバイオマス資源として利用することで、手入れを進めようというものです。サトウキビなど食べられるものでバイオエタノールをつくることにはさまざまな批判がありますが、稲藁とか間伐材などを利用すれば、そうした問題は生じません。

ただ、大型の工場をつくって遠くから稲藁や間伐材を運んでいたのでは成り立つはずがありませんから、小型のもの、できれば自動車に積んで、稲藁や間伐材が出る場所へ行って加工できるようなものをつくる必要があります。それをめざして、研究が進められています。

現在、どの方法がいいといえる段階ではありませんが、それぞれの地域にあった方法を組み合わせることで展望が開けるのではないかと考えています。里地里山を生き返らせることで、若い人たちの働く場が生まれ、そこに住む人たちによって生物多様性が守られていく、それが大切だと考えています。(写真は山本さん提供)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月1日付掲載

一度整備した用水路をワンドなど自然の形に戻すことで自然が帰ってくる。里山近くの林を整備することでバイオマス燃料と合わせてイノシシや鹿・熊などの鳥獣被害を抑えることにつながると思います。

大いに取り組んで欲しいですね!

多様な生き物をはぐくむ場として重要な役割を果たしている、水田を中心とした農村がいま、大きく変化しています。前回(10月25日付)に続き、山本勝利・農業環境技術研究所上席研究員に現状と、今後どうしたらよいかを聞きました(間宮利夫)

水田を中心とした農村の風景が大きく変わってしまった原因の一つは「圃場整備」と呼ばれる、水田の改変です。一枚の田んぼを大きく、四角くしてトラクターなどの大型機械による耕作をしやすくすることを目的に全国各地で進められました。

乾田化進み

水田に大型機械を入れるには、水がたまっていてはだめなので、イネを刈り取る時期には水を抜けるようにしました。乾田化です。そのために、用水路と排水路を分けるという方法が取られました。

かつて、メダカやドジョウは、水路と水田を自由に行き来して生きていました。しかし、用水路と排水路を分離したために水が一方向にしか流れなくなり、メダカやドジョウは水路から水田に上がれなくなりました。

乾田化で、耕作時期以外は水田から水を抜いてしまうようになったため、春先の水を利用して生きていたアカガエルなどの生き物も姿を消しました。その結果、カエルなどを捕まえて生きているサシバなどもすめなくなっています。

機械化と平行して、それまで田起こしや運搬などになくてはならなかったウシやウマが必要なくなりました。ウシやウマの餌の草がいらなくなってしまったため、草原をはじめとした里山が衰退してしまったのです。その結果、秋の里山を彩るキキョウやオミナエシなどの植物があちこちで見られなくなってしまいました。

草原にすむチョウもだいぶ減っています。もともと、人間が手入れすることで成り立っていた里地里山の環境は、人間が手入れをしなくなった結果、さまざまな生き物がすめる場所ではなくなってしまいました。

このような状況にたいして、魚が水田と水路を行き来できるよう魚道をつくるとか、乾田化せず水田に水をためておくなどの試みが行われています。しかし、農業者の高齢化が進み、水田の耕作放棄や、里山の放置が進むことが懸念されます。

地域ごとに

そこで、一つの考え方として、水田や雑木林、草原などを手入れすることに対して公的支援をしていくということが考えられます。ヨーロッパでは、手入れの結果、生き物が増えるなどの効果があったかどうかきちんと評価する検証のしくみをつくったうえで実施されています。

また、ウシを放牧することで、里地里山の景観を守るというやり方が一部の農家によって実践されています。農家にとって、餌代の節約になりますし、放牧することで雑木林の下草や、耕作放一棄地の草をきれいにして一くれるなどの利点があります。この方法で生物多様性がどのように変わるかなどを研究しています。

もう一つは、里地里山の草や木をバイオマス資源として利用することで、手入れを進めようというものです。サトウキビなど食べられるものでバイオエタノールをつくることにはさまざまな批判がありますが、稲藁とか間伐材などを利用すれば、そうした問題は生じません。

ただ、大型の工場をつくって遠くから稲藁や間伐材を運んでいたのでは成り立つはずがありませんから、小型のもの、できれば自動車に積んで、稲藁や間伐材が出る場所へ行って加工できるようなものをつくる必要があります。それをめざして、研究が進められています。

現在、どの方法がいいといえる段階ではありませんが、それぞれの地域にあった方法を組み合わせることで展望が開けるのではないかと考えています。里地里山を生き返らせることで、若い人たちの働く場が生まれ、そこに住む人たちによって生物多様性が守られていく、それが大切だと考えています。(写真は山本さん提供)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月1日付掲載

一度整備した用水路をワンドなど自然の形に戻すことで自然が帰ってくる。里山近くの林を整備することでバイオマス燃料と合わせてイノシシや鹿・熊などの鳥獣被害を抑えることにつながると思います。

大いに取り組んで欲しいですね!