暮らしの照明① ヒトと光の関係は

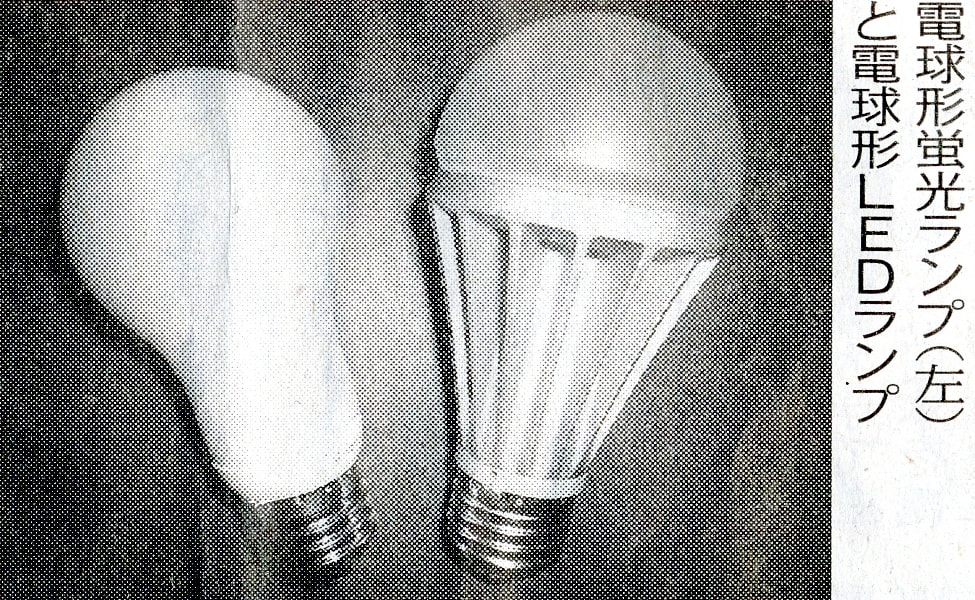

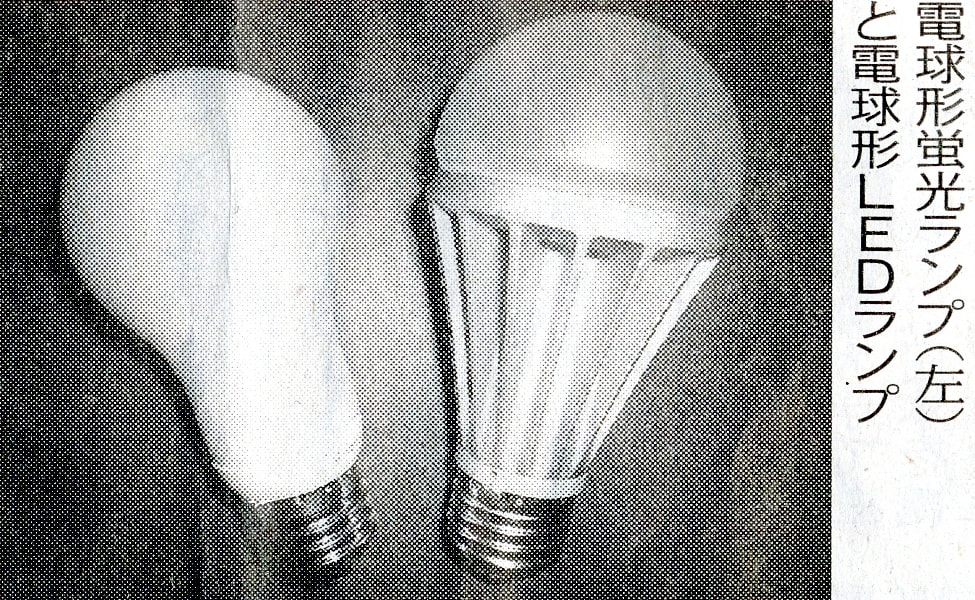

地球温暖化防止のため省エネが求められ、照明分野では、一般白熱電球の電球形蛍光ランプヘの取り換え、さらには電球形LED(発光ダイオード)ランプの普及が促進されています。でも、白熱電球、電球形蛍光ランプ、電球形LEDランプ、それぞれ何がどう違うのでしょうか。

みなさんは、ランプを買い替えるとき、どれにしたらと迷われたことはありませんか?そこで、「暮らしの照明」に役立つと思われることを4回連載で書かせていただきます。

ヒトは視覚、聴覚、臭覚、皮膚感覚、味覚という五感から体外の情報を得ていますが、全情報のおよそ90%が視覚からです。しかし、眼は「光」がなければ機能しません。眼の機能を支援する光の演出が照明です。

ところで、光とは何か?

と問われましたら、みなさんは何と答えられますか?放射エネルギー(電磁エネルギー)をヒトの眼で評価した感覚量が光(可視光線)です。通常は「ヒトの眼に感じる波長域の放射(電磁波)」を光といいます。

電磁波は、波長の長い方から短い方へ、電波→マイクロ波→赤外線→光→紫外線→放射線(エックス線・ガンマ線)などに区分されます。光はおよそ400~700ナノメートルの極めて狭い波長域です。1ナノメートルは100万分の1ミリメートルで、400ナノメートルの光は波の数が1ミリメートルの間に2500個という極めて細かい波です。

眼の網膜には光に反応する「錐状体(すいじょうたい)」と「杵状体(かんじょうたい)」という2種類の視細胞があります。錐状体は明るいところで機能して色を識別できます。杵状体は暗いどころで機能し、明るさに対する感度は錐状体に比べて格段に高いのですが、色を識別できません。このため、暗闇では外界がモノクロに見えます。

地球上の生物は太陽の日周に同調する概日リズム(サーカディアンリズム)を基本とし、ヒトは夜に熟睡して昼に活動するというリズムが健康で快適な生活リズムです。ヒトはかつて、日の出とともに野良に出て、太陽の下で働き、日暮れとともに家路につき、燃える灯りで夕餉をとり安らぎました。太陽は、昼は白く強く輝き、夕日は赤く、燃える灯りはさらに赤くほのかです。そのため、ヒトは白く強い光の下では交感神経が活動克進して脳が活性化し、赤くほのかな光には副交感神経が活動克進して心身が安らぎます。

地球上の生物は太陽の日周に同調する概日リズム(サーカディアンリズム)を基本とし、ヒトは夜に熟睡して昼に活動するというリズムが健康で快適な生活リズムです。ヒトはかつて、日の出とともに野良に出て、太陽の下で働き、日暮れとともに家路につき、燃える灯りで夕餉をとり安らぎました。太陽は、昼は白く強く輝き、夕日は赤く、燃える灯りはさらに赤くほのかです。そのため、ヒトは白く強い光の下では交感神経が活動克進して脳が活性化し、赤くほのかな光には副交感神経が活動克進して心身が安らぎます。

ヒトには脳内時計(体内主時計)があり、朝に目覚めたら、明るい日の光を浴びることによって24時間にリセットされ、血圧・脈拍・体温などの自律神経、ホルモン分泌、尿の生成量などがサーカディアンリズムで変動しています。高齢になるとサーカディアンリズムが乱れて睡眠が浅くなり、病気に対する抵抗力が弱まります。サーカディアンリズムを十分な振幅で規則正しく刻むには、朝に明るい日の光をいっぱいに浴びることが推奨されます。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(金曜掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月5日付に掲載

地球温暖化防止のため省エネが求められ、照明分野では、一般白熱電球の電球形蛍光ランプヘの取り換え、さらには電球形LED(発光ダイオード)ランプの普及が促進されています。でも、白熱電球、電球形蛍光ランプ、電球形LEDランプ、それぞれ何がどう違うのでしょうか。

みなさんは、ランプを買い替えるとき、どれにしたらと迷われたことはありませんか?そこで、「暮らしの照明」に役立つと思われることを4回連載で書かせていただきます。

ヒトは視覚、聴覚、臭覚、皮膚感覚、味覚という五感から体外の情報を得ていますが、全情報のおよそ90%が視覚からです。しかし、眼は「光」がなければ機能しません。眼の機能を支援する光の演出が照明です。

ところで、光とは何か?

と問われましたら、みなさんは何と答えられますか?放射エネルギー(電磁エネルギー)をヒトの眼で評価した感覚量が光(可視光線)です。通常は「ヒトの眼に感じる波長域の放射(電磁波)」を光といいます。

電磁波は、波長の長い方から短い方へ、電波→マイクロ波→赤外線→光→紫外線→放射線(エックス線・ガンマ線)などに区分されます。光はおよそ400~700ナノメートルの極めて狭い波長域です。1ナノメートルは100万分の1ミリメートルで、400ナノメートルの光は波の数が1ミリメートルの間に2500個という極めて細かい波です。

眼の網膜には光に反応する「錐状体(すいじょうたい)」と「杵状体(かんじょうたい)」という2種類の視細胞があります。錐状体は明るいところで機能して色を識別できます。杵状体は暗いどころで機能し、明るさに対する感度は錐状体に比べて格段に高いのですが、色を識別できません。このため、暗闇では外界がモノクロに見えます。

地球上の生物は太陽の日周に同調する概日リズム(サーカディアンリズム)を基本とし、ヒトは夜に熟睡して昼に活動するというリズムが健康で快適な生活リズムです。ヒトはかつて、日の出とともに野良に出て、太陽の下で働き、日暮れとともに家路につき、燃える灯りで夕餉をとり安らぎました。太陽は、昼は白く強く輝き、夕日は赤く、燃える灯りはさらに赤くほのかです。そのため、ヒトは白く強い光の下では交感神経が活動克進して脳が活性化し、赤くほのかな光には副交感神経が活動克進して心身が安らぎます。

地球上の生物は太陽の日周に同調する概日リズム(サーカディアンリズム)を基本とし、ヒトは夜に熟睡して昼に活動するというリズムが健康で快適な生活リズムです。ヒトはかつて、日の出とともに野良に出て、太陽の下で働き、日暮れとともに家路につき、燃える灯りで夕餉をとり安らぎました。太陽は、昼は白く強く輝き、夕日は赤く、燃える灯りはさらに赤くほのかです。そのため、ヒトは白く強い光の下では交感神経が活動克進して脳が活性化し、赤くほのかな光には副交感神経が活動克進して心身が安らぎます。ヒトには脳内時計(体内主時計)があり、朝に目覚めたら、明るい日の光を浴びることによって24時間にリセットされ、血圧・脈拍・体温などの自律神経、ホルモン分泌、尿の生成量などがサーカディアンリズムで変動しています。高齢になるとサーカディアンリズムが乱れて睡眠が浅くなり、病気に対する抵抗力が弱まります。サーカディアンリズムを十分な振幅で規則正しく刻むには、朝に明るい日の光をいっぱいに浴びることが推奨されます。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(金曜掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月5日付に掲載