自然エネルギー 世界の挑戦④ アイスランド

去年も今年も火山の噴火があったアイスランド。マグマからの地熱を発電や暖房に活用しています。原子力発電所はもちろん、火力発電所も非常用設備を除いてありません。水力を含め、再生可能エネルギーだけで電力を賄う同国を訪ねました。

(レイキャビク=小玉純一 写真も)

【アイスランド】

北西の大西洋上にある島国。面積は約10万平方キロ(韓国とほぼ同じ)、人口約32万9000人。2010年の国内総生産は126億ドル、国民1人あたり所得は約4万ドル。主要産業は水産業、水産加工業。軍備は持たないものの、北大西洋条約機構(NATO)加盟国。

地熱・水力で100%発電

首都レイキャビクから南西50キロにあるケフラビク国際空港。その近くの「ブルーラグーン」は、世界最大級の露天風呂として知られます。その「源泉」は、隣接するスバルスエインギ地熱発電所で使い終わった温水です。

10年で拡大

同国政府のエネルギー局資料によると、2008年の発電量に占める地熱発電の割合は24.5%。残りは水力。国土面積の1割強を占める氷河の豊かな水を利用しています。

水力も地熱も再生可能エネルギーですから、ほぼ100%再生可能エネルギーで電力が賄われていることになります。

エネルギー局のグズニ・ヨハネソン局長に電力状況を聞くと、グラフを示して説明してくれました。「電力は長い間、水力だけでやってきました。最近10年間、地熱発電が大きく伸びました」「工業の需要が増え、今では電力消費の80%が工業用です」。大量の電力を必要とするアルミニウムの精錬は同国の主要産業の一つです。

局長は「石油価格が上がっています。アイスランドの電力価格は(安価で)競争力があり、工業にとって魅力となっています」と指摘。「アイスランドでは漁業と観光業も重要な産業。そのうえに工業も伸ばして経済的繁栄をめざします」「環境や景観の保護も考慮しながら、水力と地熱の新しい発電所も検討しています」と述べました。

「政治問題」

アイスランドには現在、地熱発電所が7カ所あります。レイキャビクから自動車で約30分のヘトリスヘイディ発電所は、2006年10月に運転を開始した最新の地熱発電所です。

建物に入ると観光客が展示コーナーに見入っています。アイスランドの地熱を地勢から解説していました。タービンの模型も展示されていました。銘板には「三菱重工業」とアルファベットで刻まれています。

展示責任者のヘルキ・ぺータソン氏が言います。「地熱発電も原子力発電も、蒸気の力でタービンを回すことは同じです。違うのは蒸気を生みだすエネルギーです」

同氏は続けて、日本の地熱利用について、こんなエピソードを紹介してくれました。

「日本のメーカーの人に聞いたことがあるんです。『なぜ日本で同じものを使わないのですか』と。すると『それは政治の問題です』という答えが返ってきました」(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年7月10日付掲載

資源生かす技術開発

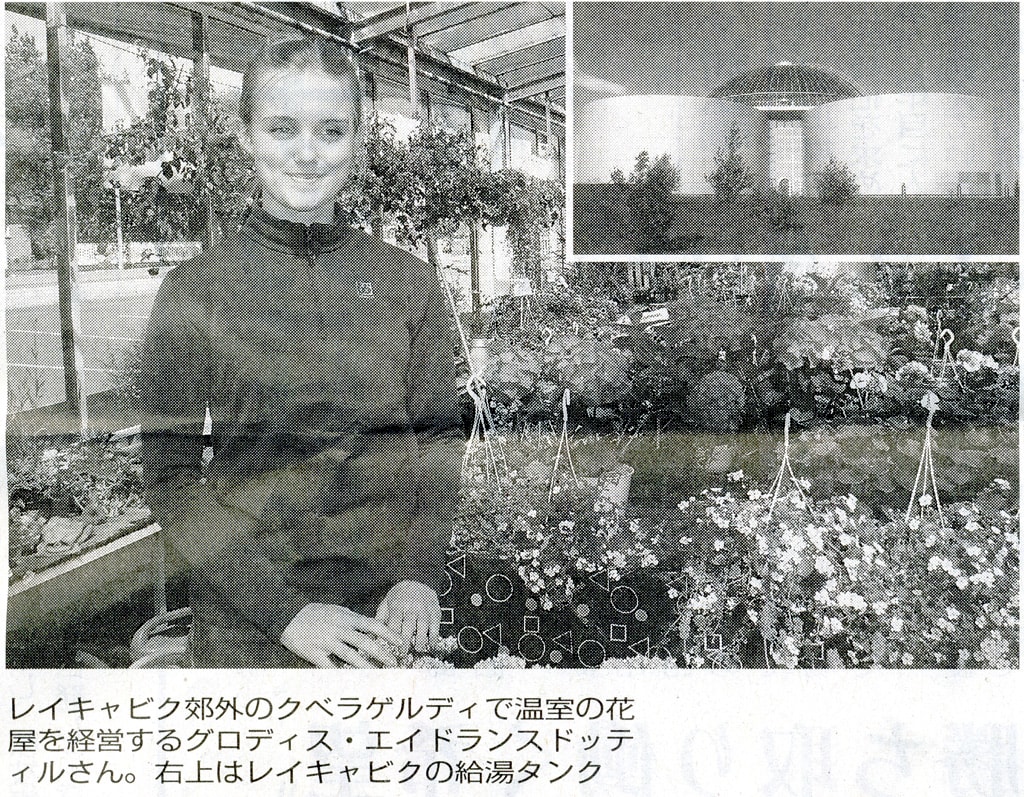

「この町で育てられたものです。きれいでしょう」―花屋の店内でグロディス・エイドランスドッティルさんがいいます。店は温室になっていて、やや湿気があります。

「氷河の国」

アイスランドの首都レイキャビクから東45キロのところにあるクベラゲルディ。高温の地熱地帯にあり、湧き出る温水を使って、野菜や花の温室栽培が盛んです。バナナの試験栽培場もあります。

人口は2300人。「花屋が8軒もあり競い合っていますよ」とグロディスさん。

アイスランドの名が示すように地表の10%が氷河に覆われたこの国では、地熱を利用した暖房が普及しています。

エネルギー局によると、給湯タンクにためた温水を首都圏の住民20万人に提供しており、地熱による地域暖房システムとしては世界最大。温水の源は天然温水と地熱で80度に熱した地下水です。

「タンクの温水が地下のパイプを通って各家屋に届けられ、暖房や給湯に使われます。水道は別のパイプで家々につながっています。パイプが地下にあるので、冬でも凍ることはありません」

レイキャビクで小さな宿を経営するヨン・シーグルズソン氏はこう話します。蛇口から出る水やお湯は、少し硫黄のにおいがしました。

政策を転換

レイキャビクは首都としては世界最北に位置し、2月の平均最低気温はマイナス2度。従来、暖房には乾燥した泥炭、輸入した石炭、石油を使ってきました。

地熱暖房は、レイキャビクの農民が1908年に家に温泉を引いたことが始まりだといいます。

1973年のオイルショック当時、同国では、人口の半数の暖房を石油で、4割を地熱で賄っていました。政府は石油の高騰で政策を見直し、地熱利用を促進。今日では暖房での石油利用は1%のみで、9割が地熱となっています。

発電や暖房、温室などへの地熱の利用拡大により、2009年の1次エネルギー源に占める地熱の割合は66%になりました。水力が18%。残りは輸入する石油で、主に自動車や船舶の燃料用です。

エネルギー局のヨハネソン局長は「石油に依存しないことをめざしています。それには自動車、船舶、航空機のエネルギー問題の解決が必要です」といいます。

同氏は「金融危機で計画が遅れましたが、新しい技術開発にも挑んでいます。水素を利用してエネルギーを生み出す水素サイクルや、ジメチルエーテルといった合成燃料、燃料電池、バイオ燃料などです」と取り組みを紹介してくれました。

(レイキャビク=小玉純一 写真も)(この項おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年7月12日付掲載

地熱発電を進めるアイスランドが日本の技術者に「同じ火山国の日本がなぜ地熱発電を進めないのか?」と素朴な疑問を投げかけた時、日本の技術者が「それは政治の問題です」と応えたといいます。

日本で自然エネルギーの導入が遅れている本質をついていると思いますし、そう応えた日本の技術者は本当に偉いと思います。

アイスランドが自然エネルギーに大きく舵を切ったのが1973年のオイルショック。同じオイルショックを体験した日本が切った舵は原発推進でした。

原因は同じでも、政府によってこうも大きく変わるんですね。

原子力って言っても、結局は輸入(大半はアメリカ)に頼らざるをえないんですがね・・・。

日本にも人形峠というウラン鉱山(岡山県と鳥取県の県境)がありましたが、すでに閉山されています。放射能管理区域になっています。

一度行ったことがありますが、何にもないところです。

去年も今年も火山の噴火があったアイスランド。マグマからの地熱を発電や暖房に活用しています。原子力発電所はもちろん、火力発電所も非常用設備を除いてありません。水力を含め、再生可能エネルギーだけで電力を賄う同国を訪ねました。

(レイキャビク=小玉純一 写真も)

【アイスランド】

北西の大西洋上にある島国。面積は約10万平方キロ(韓国とほぼ同じ)、人口約32万9000人。2010年の国内総生産は126億ドル、国民1人あたり所得は約4万ドル。主要産業は水産業、水産加工業。軍備は持たないものの、北大西洋条約機構(NATO)加盟国。

地熱・水力で100%発電

首都レイキャビクから南西50キロにあるケフラビク国際空港。その近くの「ブルーラグーン」は、世界最大級の露天風呂として知られます。その「源泉」は、隣接するスバルスエインギ地熱発電所で使い終わった温水です。

10年で拡大

同国政府のエネルギー局資料によると、2008年の発電量に占める地熱発電の割合は24.5%。残りは水力。国土面積の1割強を占める氷河の豊かな水を利用しています。

水力も地熱も再生可能エネルギーですから、ほぼ100%再生可能エネルギーで電力が賄われていることになります。

エネルギー局のグズニ・ヨハネソン局長に電力状況を聞くと、グラフを示して説明してくれました。「電力は長い間、水力だけでやってきました。最近10年間、地熱発電が大きく伸びました」「工業の需要が増え、今では電力消費の80%が工業用です」。大量の電力を必要とするアルミニウムの精錬は同国の主要産業の一つです。

局長は「石油価格が上がっています。アイスランドの電力価格は(安価で)競争力があり、工業にとって魅力となっています」と指摘。「アイスランドでは漁業と観光業も重要な産業。そのうえに工業も伸ばして経済的繁栄をめざします」「環境や景観の保護も考慮しながら、水力と地熱の新しい発電所も検討しています」と述べました。

「政治問題」

アイスランドには現在、地熱発電所が7カ所あります。レイキャビクから自動車で約30分のヘトリスヘイディ発電所は、2006年10月に運転を開始した最新の地熱発電所です。

建物に入ると観光客が展示コーナーに見入っています。アイスランドの地熱を地勢から解説していました。タービンの模型も展示されていました。銘板には「三菱重工業」とアルファベットで刻まれています。

展示責任者のヘルキ・ぺータソン氏が言います。「地熱発電も原子力発電も、蒸気の力でタービンを回すことは同じです。違うのは蒸気を生みだすエネルギーです」

同氏は続けて、日本の地熱利用について、こんなエピソードを紹介してくれました。

「日本のメーカーの人に聞いたことがあるんです。『なぜ日本で同じものを使わないのですか』と。すると『それは政治の問題です』という答えが返ってきました」(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年7月10日付掲載

資源生かす技術開発

「この町で育てられたものです。きれいでしょう」―花屋の店内でグロディス・エイドランスドッティルさんがいいます。店は温室になっていて、やや湿気があります。

「氷河の国」

アイスランドの首都レイキャビクから東45キロのところにあるクベラゲルディ。高温の地熱地帯にあり、湧き出る温水を使って、野菜や花の温室栽培が盛んです。バナナの試験栽培場もあります。

人口は2300人。「花屋が8軒もあり競い合っていますよ」とグロディスさん。

アイスランドの名が示すように地表の10%が氷河に覆われたこの国では、地熱を利用した暖房が普及しています。

エネルギー局によると、給湯タンクにためた温水を首都圏の住民20万人に提供しており、地熱による地域暖房システムとしては世界最大。温水の源は天然温水と地熱で80度に熱した地下水です。

「タンクの温水が地下のパイプを通って各家屋に届けられ、暖房や給湯に使われます。水道は別のパイプで家々につながっています。パイプが地下にあるので、冬でも凍ることはありません」

レイキャビクで小さな宿を経営するヨン・シーグルズソン氏はこう話します。蛇口から出る水やお湯は、少し硫黄のにおいがしました。

政策を転換

レイキャビクは首都としては世界最北に位置し、2月の平均最低気温はマイナス2度。従来、暖房には乾燥した泥炭、輸入した石炭、石油を使ってきました。

地熱暖房は、レイキャビクの農民が1908年に家に温泉を引いたことが始まりだといいます。

1973年のオイルショック当時、同国では、人口の半数の暖房を石油で、4割を地熱で賄っていました。政府は石油の高騰で政策を見直し、地熱利用を促進。今日では暖房での石油利用は1%のみで、9割が地熱となっています。

発電や暖房、温室などへの地熱の利用拡大により、2009年の1次エネルギー源に占める地熱の割合は66%になりました。水力が18%。残りは輸入する石油で、主に自動車や船舶の燃料用です。

エネルギー局のヨハネソン局長は「石油に依存しないことをめざしています。それには自動車、船舶、航空機のエネルギー問題の解決が必要です」といいます。

同氏は「金融危機で計画が遅れましたが、新しい技術開発にも挑んでいます。水素を利用してエネルギーを生み出す水素サイクルや、ジメチルエーテルといった合成燃料、燃料電池、バイオ燃料などです」と取り組みを紹介してくれました。

(レイキャビク=小玉純一 写真も)(この項おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年7月12日付掲載

地熱発電を進めるアイスランドが日本の技術者に「同じ火山国の日本がなぜ地熱発電を進めないのか?」と素朴な疑問を投げかけた時、日本の技術者が「それは政治の問題です」と応えたといいます。

日本で自然エネルギーの導入が遅れている本質をついていると思いますし、そう応えた日本の技術者は本当に偉いと思います。

アイスランドが自然エネルギーに大きく舵を切ったのが1973年のオイルショック。同じオイルショックを体験した日本が切った舵は原発推進でした。

原因は同じでも、政府によってこうも大きく変わるんですね。

原子力って言っても、結局は輸入(大半はアメリカ)に頼らざるをえないんですがね・・・。

日本にも人形峠というウラン鉱山(岡山県と鳥取県の県境)がありましたが、すでに閉山されています。放射能管理区域になっています。

一度行ったことがありますが、何にもないところです。