トラック・バス・タクシー 運転手の人権・安全は 過労死ライン4人に1人■脆弱な労働規制

トラックやバス、タクシーを運転する労働者はどんな働き方をしているのでしょうか。ドライバーの人権と安全を守る労働規制のあり方をテーマにした学習会が7月9日、オンラインで開かれました(主催・クルマ社会を問い直す会)。労働経済が専門の川村雅則さん(北海学園大学教授)の講演を紹介します。

(徳間絵里子)

北海学園大学教授 川村雅則さんの講演から

私の研究の出発点は、長距離トラック運転労働の調査です。トラックに同乗して運行時間内の全ての作業や睡眠等を観察する手法を取りました。

彼らは深夜時間帯も運転作業に従事し、荷扱いの作業は手作業。荷主の都合で長時間待機もざらです。一度会社を出発すると、寝る場所は運転席の後ろのベッド。サラリーマンが出張先で車中泊などあり得ないでしょう。

一瞬の気の緩みも許されない運転労働には、本来は適切な労働・休息環境が必要です。

いわゆる過労死(脳・心臓疾患)の補償状況統計をみると、全体の請求件数936件中、道路貨物運送業は144件です(2019年度)。道路貨物で働く人は労働者全体の3%程度なのに、過労死の請求件数では15%も占めます。認定率も全体を20ポイント以上上回り、仕事がそれだけ過酷だと示しています。

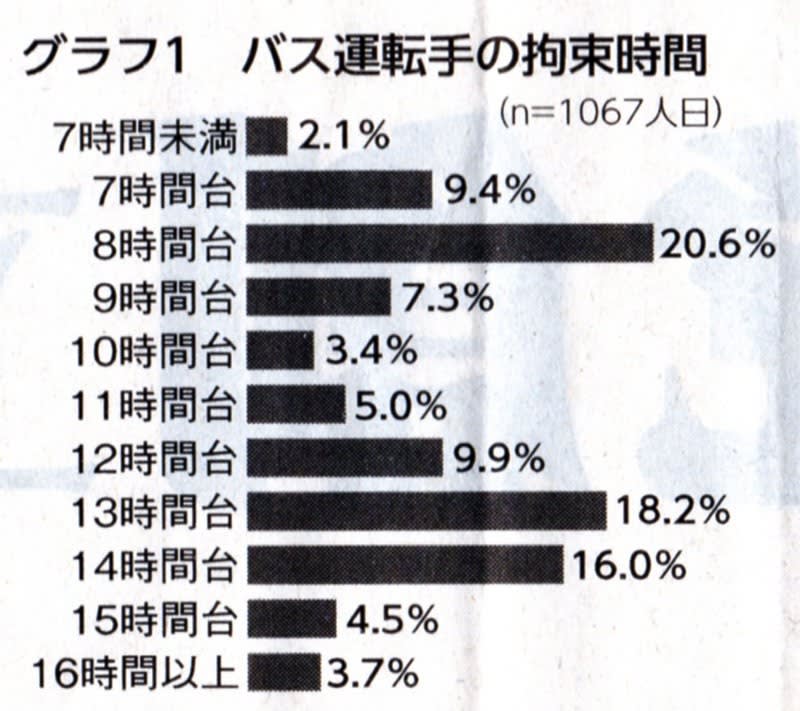

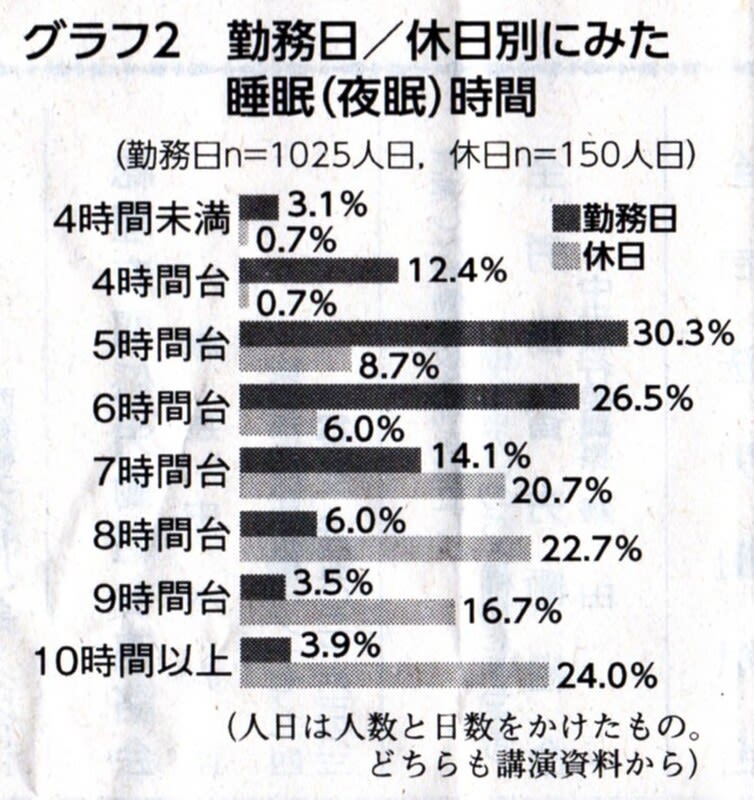

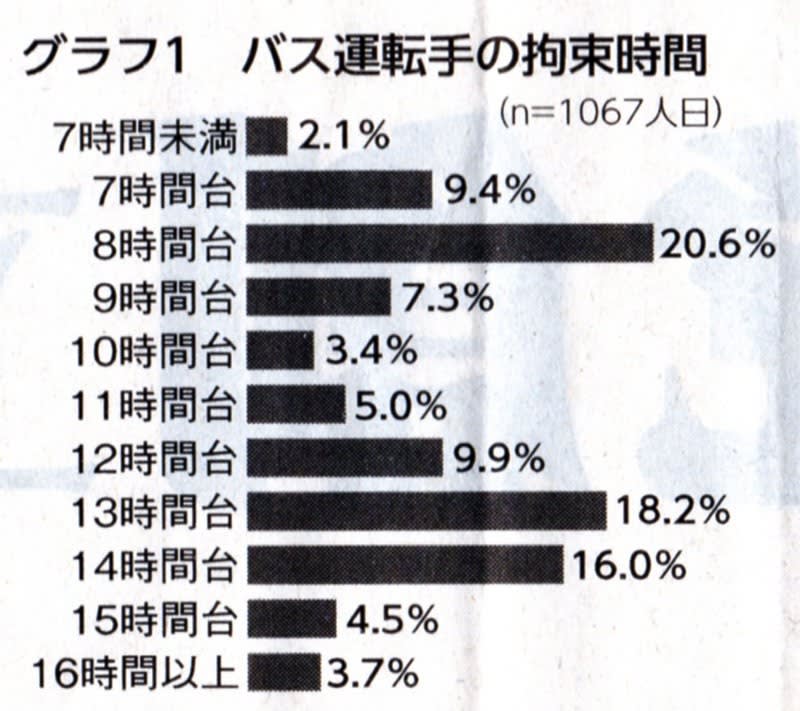

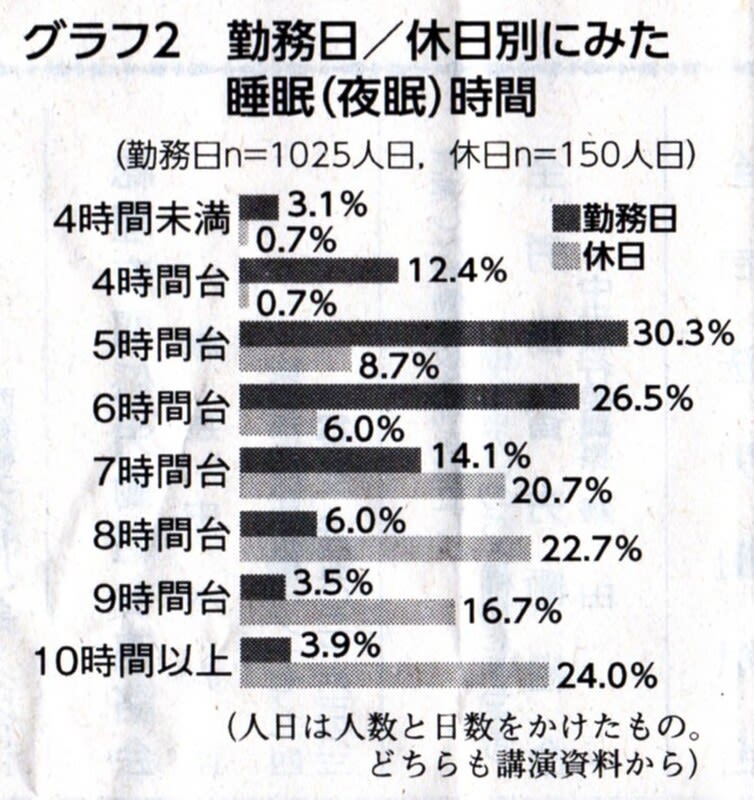

一方、通勤・通学時間帯が忙しい都市部の乗り合いバスは、朝と夜の勤務が多く、かつ拘束時間が長いという不規則な勤務が続きます(グラフ1)。06年データですが、189人のバス運転者の1週間の勤務と睡眠の記録調査によれば、長い拘束時間に対して勤務日の睡眠は短く、休日の寝だめがはっきり出ました(グラフ2)。それでも疲労は回復せず、健康を起因とする運転者の事故は増え続けてきました。

長時間で低収入

勤務のこうした不規則性や長い拘束時間は、労働災害の認定にあたり十分に考慮されていません。昨年度に改定された労災認定基準の運用を注視する必要があります。

政府統計で彼らの賃金と労働時間を見てみましょう。19年の厚生労働省統計で試算すると、大型トラックやバスでも、年収は全産業平均に比べ100万円ほど低く、タクシーでは200万円の差があります。逆に労働時間は全産業と比較し200~400時間以上も長い。しかも、より実態に近いとされる総務省統計では年々改善がみられるものの、過労死ラインで働く人がコロナ前で4人に1人の割合でした。

背景に規制緩和

問題の背景には、交通分野の規制緩和政策があります。新規参入や増車などの需給調整規制や、運賃・料金の規制が緩和されました。競争が促進され、業界が活性化するといわれましたが、需要はそこまで増えず、運賃を引き下げて互いに仕事を奪い合う事態が生じました。脆弱な労働規制は競争の歯止めにならなかったのです。貸し切りバス業界で悲惨なバス事故が繰り返されたのは記憶に新しいでしょう。

問題業者は市場から自動的に退出させられるというのはフィクションです。軽井沢のスキーバス事故当時、トラック・バス・タクシー合計で12万を超える事業者に対し、監査に当たる職員はわずか365人。監査体制は不十分で問題の是正にはつながっていません。交通政策も労働政策も見直しが必要です。

休息時間綱引き

18年6月に働き方改革関連法が制定されました。時間外労働の上限が設けられましたが、休日労働分を含めると、毎月80時間・年960時間まで可能というひどい内容でした。でもこの規制さえ適用されていないのが自動車運転労働者です。彼らの犠牲で日本の輸送は成り立っています。

今、政府の労働政策審議会で彼らに対する労働規制が検討中です。仕事を終えて次の勤務に入るまでの休息期間が、8時間以上あれば間題なしとされてきました。これをEU基準の11時間にすべきです。しかし審議会では、すでにタクシー、バスに関しては使用者側の抵抗で9時間の改善にとどめられました。

労働力不足に拍車がかかる中で、事態の打開を国も業界も真剣に考える必要があります。運転労働者を被害者にも加害者にもさせない、市民の運動に期待しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年7月15日付掲載

私の研究の出発点は、長距離トラック運転労働の調査。トラックに同乗して運行時間内の全ての作業や睡眠等を観察する手法を取りました。

彼らは深夜時間帯も運転作業に従事し、荷扱いの作業は手作業。荷主の都合で長時間待機もざらです。一度会社を出発すると、寝る場所は運転席の後ろのベッド。サラリーマンが出張先で車中泊などあり得ない。

仕事を終えて次の勤務に入るまでの休息期間が、8時間以上あれば間題なしと…。これをEU基準の11時間にすべき。しかし審議会では、すでにタクシー、バスに関しては使用者側の抵抗で9時間の改善にとどめられました。

労働力不足に拍車がかかる中で、事態の打開を国も業界も真剣に考える必要がある。運転労働者を被害者にも加害者にもさせない、市民の運動に期待。

トラックやバス、タクシーを運転する労働者はどんな働き方をしているのでしょうか。ドライバーの人権と安全を守る労働規制のあり方をテーマにした学習会が7月9日、オンラインで開かれました(主催・クルマ社会を問い直す会)。労働経済が専門の川村雅則さん(北海学園大学教授)の講演を紹介します。

(徳間絵里子)

北海学園大学教授 川村雅則さんの講演から

私の研究の出発点は、長距離トラック運転労働の調査です。トラックに同乗して運行時間内の全ての作業や睡眠等を観察する手法を取りました。

彼らは深夜時間帯も運転作業に従事し、荷扱いの作業は手作業。荷主の都合で長時間待機もざらです。一度会社を出発すると、寝る場所は運転席の後ろのベッド。サラリーマンが出張先で車中泊などあり得ないでしょう。

一瞬の気の緩みも許されない運転労働には、本来は適切な労働・休息環境が必要です。

いわゆる過労死(脳・心臓疾患)の補償状況統計をみると、全体の請求件数936件中、道路貨物運送業は144件です(2019年度)。道路貨物で働く人は労働者全体の3%程度なのに、過労死の請求件数では15%も占めます。認定率も全体を20ポイント以上上回り、仕事がそれだけ過酷だと示しています。

一方、通勤・通学時間帯が忙しい都市部の乗り合いバスは、朝と夜の勤務が多く、かつ拘束時間が長いという不規則な勤務が続きます(グラフ1)。06年データですが、189人のバス運転者の1週間の勤務と睡眠の記録調査によれば、長い拘束時間に対して勤務日の睡眠は短く、休日の寝だめがはっきり出ました(グラフ2)。それでも疲労は回復せず、健康を起因とする運転者の事故は増え続けてきました。

長時間で低収入

勤務のこうした不規則性や長い拘束時間は、労働災害の認定にあたり十分に考慮されていません。昨年度に改定された労災認定基準の運用を注視する必要があります。

政府統計で彼らの賃金と労働時間を見てみましょう。19年の厚生労働省統計で試算すると、大型トラックやバスでも、年収は全産業平均に比べ100万円ほど低く、タクシーでは200万円の差があります。逆に労働時間は全産業と比較し200~400時間以上も長い。しかも、より実態に近いとされる総務省統計では年々改善がみられるものの、過労死ラインで働く人がコロナ前で4人に1人の割合でした。

背景に規制緩和

問題の背景には、交通分野の規制緩和政策があります。新規参入や増車などの需給調整規制や、運賃・料金の規制が緩和されました。競争が促進され、業界が活性化するといわれましたが、需要はそこまで増えず、運賃を引き下げて互いに仕事を奪い合う事態が生じました。脆弱な労働規制は競争の歯止めにならなかったのです。貸し切りバス業界で悲惨なバス事故が繰り返されたのは記憶に新しいでしょう。

問題業者は市場から自動的に退出させられるというのはフィクションです。軽井沢のスキーバス事故当時、トラック・バス・タクシー合計で12万を超える事業者に対し、監査に当たる職員はわずか365人。監査体制は不十分で問題の是正にはつながっていません。交通政策も労働政策も見直しが必要です。

休息時間綱引き

18年6月に働き方改革関連法が制定されました。時間外労働の上限が設けられましたが、休日労働分を含めると、毎月80時間・年960時間まで可能というひどい内容でした。でもこの規制さえ適用されていないのが自動車運転労働者です。彼らの犠牲で日本の輸送は成り立っています。

今、政府の労働政策審議会で彼らに対する労働規制が検討中です。仕事を終えて次の勤務に入るまでの休息期間が、8時間以上あれば間題なしとされてきました。これをEU基準の11時間にすべきです。しかし審議会では、すでにタクシー、バスに関しては使用者側の抵抗で9時間の改善にとどめられました。

労働力不足に拍車がかかる中で、事態の打開を国も業界も真剣に考える必要があります。運転労働者を被害者にも加害者にもさせない、市民の運動に期待しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年7月15日付掲載

私の研究の出発点は、長距離トラック運転労働の調査。トラックに同乗して運行時間内の全ての作業や睡眠等を観察する手法を取りました。

彼らは深夜時間帯も運転作業に従事し、荷扱いの作業は手作業。荷主の都合で長時間待機もざらです。一度会社を出発すると、寝る場所は運転席の後ろのベッド。サラリーマンが出張先で車中泊などあり得ない。

仕事を終えて次の勤務に入るまでの休息期間が、8時間以上あれば間題なしと…。これをEU基準の11時間にすべき。しかし審議会では、すでにタクシー、バスに関しては使用者側の抵抗で9時間の改善にとどめられました。

労働力不足に拍車がかかる中で、事態の打開を国も業界も真剣に考える必要がある。運転労働者を被害者にも加害者にもさせない、市民の運動に期待。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます