キーワードで見るコロナ禍の経済② 可処分所得&巣ごもり

可処分所得 給付金10万円が下支え

可処分所得とは、家計の実収入から直接税(所得税や住民税)と社会保険料を除いたもので、家計の判断で使える金額とされます。総務省「家計調査」によると、家族構成が2人以上の勤労者世帯において、2020年の可処分所得は00年以降の21年間で最高額となりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で景気悪化が深刻になるもと、「他の特別給付」が極端に増えています。

この「他の特別給付」が増加した最大の要因は「特別定額給付」の実施です。これは1人あたり10万円を支給する制度で、すべての市区町村で申請受け付けが終了した昨年11月の段階で予算額の99・4%が給付されました。

特別給付金は低収入世帯ほどより大きな支えとなりました。2人以上の勤労者世帯について、年間収入ごとに「他の特別収入」が可処分所得に占める割合を見ると、全世帯の平均で5・6%、もっとも収入の多い10%の世帯で4%だったのに対して、もっとも収入が少ない10%の世帯では8・2%にもなりました。

昨年末から年始にかけてコロナ禍が再拡大し、1月以降首都圏や大都市圏を中心に緊急事態宣言が再び出されました。宣言解除後、感染は再々拡大し、「第4波」といわれる状況です。景気は低迷し、賃金も伸びていません。厚生労働省「毎月勤労統計」によると2月の現金給与総額は前年同月比0・2%減で、前年同月割れは1ーカ月連続です。1回限りの給付では生活を継続して支えることはできません。生活支援策が急務です。

巣ごもり 様変わりする消費生活

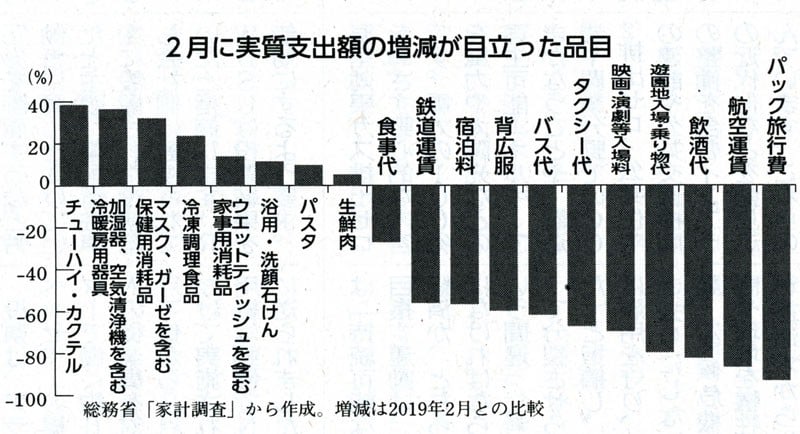

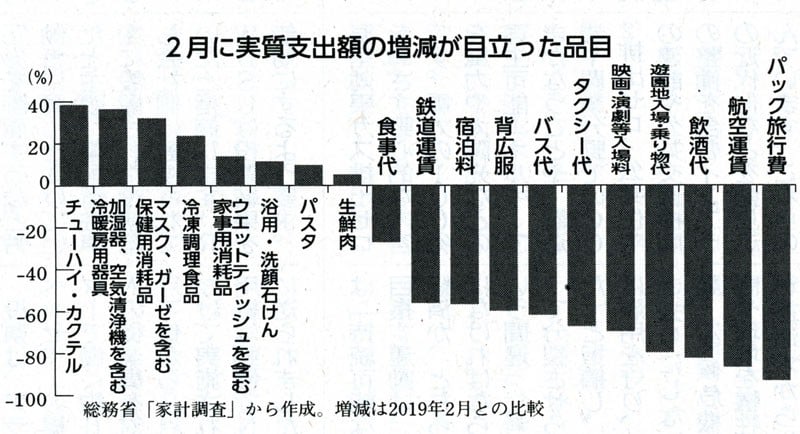

新型コロナウイルスの感染拡大が長引くもとで家計消費が変容しています。総務省「家計調査」によると、2月に19年2月と比べた実質消費の増加が目立つのは、チューハイ・カクテル(38・5%増)や冷凍調理食品(23・7%増)など家庭内での調理を前提とした商品や、マスク・ガーゼを含む保健用消耗品(32・2%増)といった感染症対策となる商品です。いわゆる「巣ごもり需要」です。

一方、減少が目立つのは、パック旅行費(93・2%減)や航空運賃(86・8%減)、遊園地入場・乗り物代(79・8%減)など。外出を前提とする支出です。なお、前年同月と比較せず、19年と比較するのは20年2月がうるう年で1日多く、コロナ禍の影響が始まっていたからです。

減少幅が目立つ品目に外食での食事代(27・2%減)、外食での飲酒代(82・5%減)があります。2月は首都圏や大都市圏中心に緊急事態宣言が出されており、飲食店は営業時間の短縮を要請されました。

外食での食事代、飲酒代をあわせた一般外食について、都道府県庁所在地と政令指定都市別に19年2月と比べた今年2月の増減を集計しました。もっとも減少率が大きかったのは、さいたま市で46・5%減でした。2月に緊急事態宣言が出されていた川崎市(45・1%減)や大阪市(43・7%減)などでの減少が目立ちます。一方、緊急事態宣言が出されなかったところでも、山形市(41・2%減)や和歌山市(39・7%減)など大幅に減少した地域もあります。

店頭でじっくり品定めする買い物客=東京都内

2月に緊急事態宣言が出されていた都市の減少率は単純平均で29・3%減でした。一方、出されていなかった都市(2月8日に解除された宇都宮市を含む)は24・3%減。これらの中には自治体独自の時短要請を行い、協力金をだしたところもあります。ただ宣言が出された地域とそれ以外では金額や国の負担割合などに差がありました。

感染拡大「第4波」といわれるもと、効果的に感染を抑止するためには、国の責任で営業自粛を補償と一体に要請し、補償額も経営規模に応じたものにすることが必要です。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年4月22日付掲載

一人当たり10万円の特別定額給付金は、低所得者層にとっては嬉しいお金でしたね。一息つけましたね。

DV被害にあっている人にも、世帯主でなくても支給できる仕組みも頑張ってつくりました。

ゴールデンウイークや夏休み、年末年始の行楽シーズンの需要が落ち込み、「お家でお酒」ということで巣ごもり需要が増えました。

可処分所得 給付金10万円が下支え

可処分所得とは、家計の実収入から直接税(所得税や住民税)と社会保険料を除いたもので、家計の判断で使える金額とされます。総務省「家計調査」によると、家族構成が2人以上の勤労者世帯において、2020年の可処分所得は00年以降の21年間で最高額となりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で景気悪化が深刻になるもと、「他の特別給付」が極端に増えています。

この「他の特別給付」が増加した最大の要因は「特別定額給付」の実施です。これは1人あたり10万円を支給する制度で、すべての市区町村で申請受け付けが終了した昨年11月の段階で予算額の99・4%が給付されました。

特別給付金は低収入世帯ほどより大きな支えとなりました。2人以上の勤労者世帯について、年間収入ごとに「他の特別収入」が可処分所得に占める割合を見ると、全世帯の平均で5・6%、もっとも収入の多い10%の世帯で4%だったのに対して、もっとも収入が少ない10%の世帯では8・2%にもなりました。

昨年末から年始にかけてコロナ禍が再拡大し、1月以降首都圏や大都市圏を中心に緊急事態宣言が再び出されました。宣言解除後、感染は再々拡大し、「第4波」といわれる状況です。景気は低迷し、賃金も伸びていません。厚生労働省「毎月勤労統計」によると2月の現金給与総額は前年同月比0・2%減で、前年同月割れは1ーカ月連続です。1回限りの給付では生活を継続して支えることはできません。生活支援策が急務です。

巣ごもり 様変わりする消費生活

新型コロナウイルスの感染拡大が長引くもとで家計消費が変容しています。総務省「家計調査」によると、2月に19年2月と比べた実質消費の増加が目立つのは、チューハイ・カクテル(38・5%増)や冷凍調理食品(23・7%増)など家庭内での調理を前提とした商品や、マスク・ガーゼを含む保健用消耗品(32・2%増)といった感染症対策となる商品です。いわゆる「巣ごもり需要」です。

一方、減少が目立つのは、パック旅行費(93・2%減)や航空運賃(86・8%減)、遊園地入場・乗り物代(79・8%減)など。外出を前提とする支出です。なお、前年同月と比較せず、19年と比較するのは20年2月がうるう年で1日多く、コロナ禍の影響が始まっていたからです。

減少幅が目立つ品目に外食での食事代(27・2%減)、外食での飲酒代(82・5%減)があります。2月は首都圏や大都市圏中心に緊急事態宣言が出されており、飲食店は営業時間の短縮を要請されました。

外食での食事代、飲酒代をあわせた一般外食について、都道府県庁所在地と政令指定都市別に19年2月と比べた今年2月の増減を集計しました。もっとも減少率が大きかったのは、さいたま市で46・5%減でした。2月に緊急事態宣言が出されていた川崎市(45・1%減)や大阪市(43・7%減)などでの減少が目立ちます。一方、緊急事態宣言が出されなかったところでも、山形市(41・2%減)や和歌山市(39・7%減)など大幅に減少した地域もあります。

店頭でじっくり品定めする買い物客=東京都内

2月に緊急事態宣言が出されていた都市の減少率は単純平均で29・3%減でした。一方、出されていなかった都市(2月8日に解除された宇都宮市を含む)は24・3%減。これらの中には自治体独自の時短要請を行い、協力金をだしたところもあります。ただ宣言が出された地域とそれ以外では金額や国の負担割合などに差がありました。

感染拡大「第4波」といわれるもと、効果的に感染を抑止するためには、国の責任で営業自粛を補償と一体に要請し、補償額も経営規模に応じたものにすることが必要です。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年4月22日付掲載

一人当たり10万円の特別定額給付金は、低所得者層にとっては嬉しいお金でしたね。一息つけましたね。

DV被害にあっている人にも、世帯主でなくても支給できる仕組みも頑張ってつくりました。

ゴールデンウイークや夏休み、年末年始の行楽シーズンの需要が落ち込み、「お家でお酒」ということで巣ごもり需要が増えました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます