金持ち優遇税制 「1億円の壁」見直し待ったなし

年間所得1億円から税負担率が下がる「1億円の壁」は日本の金持ち優遇税制を象徴する言葉として定着してきました。日本の税制のあり方について検討する政府税制調査会でも議論になっています。課税の不均衡解消には所得総額が一定以上の富裕層に追加の負担を求めることが欠かせません。

東京都千代田区にある財務省

共産党の国会議員 再三にわたり追及

政府税制調査会でも議論

金融所得税一律20%

「1億円の壁」問題は日本共産党の大門実紀史参院議員(当時)が2007年3月14日の参院予算委員会で初めて取り上げ、その後、日本共産党の国会議員が再三にわたり追及してきたものです。11月17日の参院財政金融委員会では小池晃議員が「税の公平性を保つという点でも税収を確保するという点でも、なくしていくべき壁だ」と政府に迫りました。

「1億円の壁」は給与所得などにかかる所得税・住民税の税率が課税所得に応じて15%~55%へと段階的に上がっていく(グラフ1)のに対し、株式譲渡益などの金融所得にかかる税率が一律20%にとどまっていることから生じます。富裕層になるほど所得額に占める株式譲渡益の割合が大きく、2020年の国税庁統計によると、年間所得100億円超で所得の77・2%、50億円~100億円で89・5%を占めます。その結果、所得階級別にみた所得税負担率は5000万円~1億円を頂点に所得が高くなるほど負担率は低くなる傾向があります。

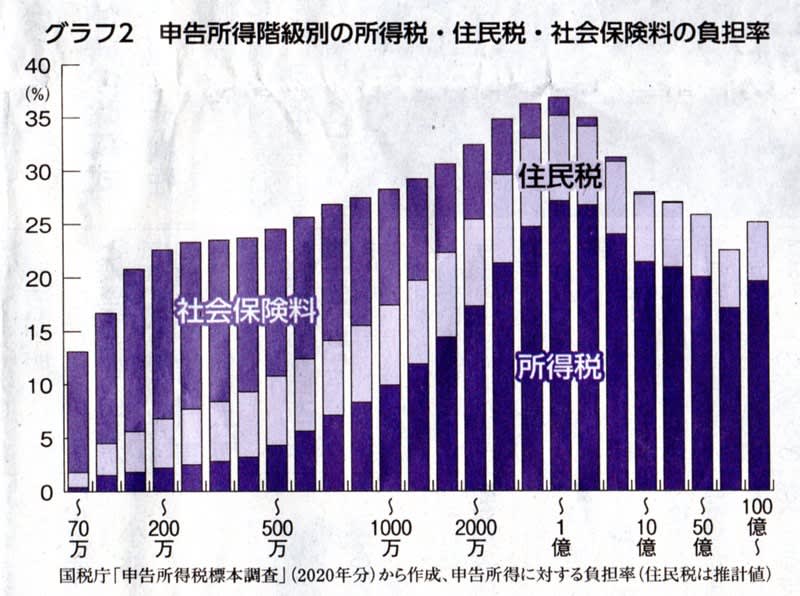

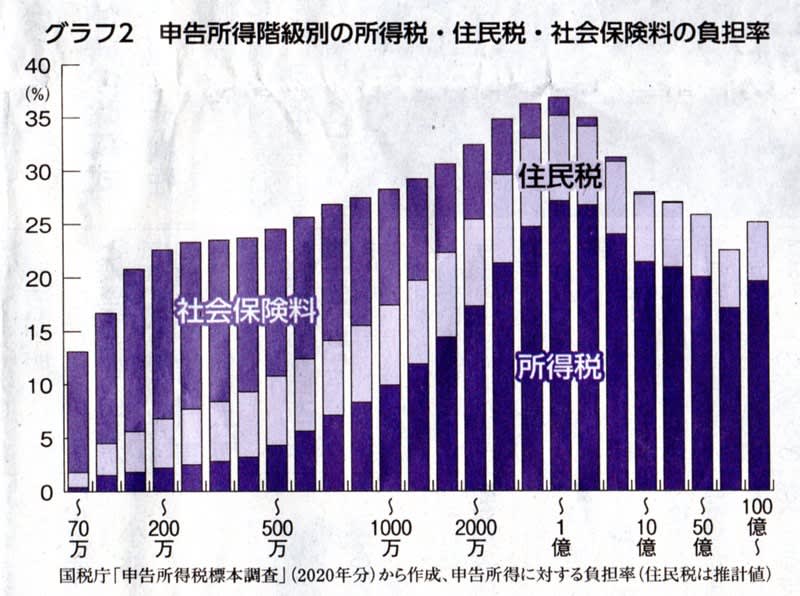

10月4日の政府税制調査会会合には財務省が資料として「1億円の壁」のグラフを提出。出席者から「公平の観点からすると税制調査会でもっと深く考える必要がある」「高額所得者層に対する新たなる負担の強化ということを私たちは議論しなければいけない」などの意見が出ました。同会合には社会保険料の負担をあわせた負担率のグラフも出されています。

所得に応じて負担するのは所得税、社会保険料に加えて住民税もあります。住民税も富裕層優遇が鮮明です。住民税は給与所得などには10%ですが、株式譲渡益や株式配当などには5%しかかからないからです。

これらを踏まえた負担率を本紙が試算しました(グラフ2)。社会保険料の影響で低所得者層、中間層の負担が極端に増えていることが明白です。所得50億円~100億円では所得150万円~200万円より負担率が低いのです。

世界と比べても異常

日本の「1億円の壁」は世界に比べても異常です。10月4日の会合にはアメリカ、イギリスの所得税負担率も提出されました(グラフ3)。最高所得の負担率をみると、アメリカでは所得10・9億円以上で負担率は24・9%、イギリスでも所得2・8億円以上で39・4%と日本ほど極端な落ち込みはみられませんでした。アメリカ(ニューヨーク市の場合)では配当や株式譲渡益には最高34・8%の段階課税、イギリスでも配当に対して最高38・1%の税率がかかるからです。

世論盛り上げ運動を

もともと岸田文雄首相は昨年の総裁選で1億円の壁を「打破する」と公約していました。しかし、首相になると株価の下落などに動揺。金融資産課税の見直しを棚上げしてしまいました。

今になって「1億円の壁」が検討課題にのぼるのはこの間題が格差を生む税財政の象徴であることが広く国民に周知されてしまったからです。

ただ、現在の議論は不十分です。議論の対象が株式や土地の売買に限られ、株の配当には触れられていません。上場企業からの配当は大口株主を除き、申告不要制度が適用され、源泉徴収による所得税・住民税の20%が課税されるだけです。配当は1回限りで終わる株式売買とは違い、何度も発生します。ここに手を付けることが重要です。

金融所得課税の見直しに財界は抵抗しています。経団連は9月13日に発表した「23年度税制改正に関する提言」で金融所得課税の見直しについて「市場の価格形成、経済社会に与える影響、投資家の資産選択への影響等にも十分に留意しつつ、慎重に検討すべき」と述べています。与党の税制調査会でも課税強化が投資促進策と矛盾するとして「ブレーキとアクセルを同時に踏むべきではない」との反論も出されました。

これらの妨害を乗り越え、所得再分配という税制の役割を実現するためには、国民世論を盛り上げ、運動を広げることが求められています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年12月6日付掲載

「1億円の壁」問題は日本共産党の大門実紀史参院議員(当時)が2007年3月14日の参院予算委員会で初めて取り上げ、その後、日本共産党の国会議員が再三にわたり追及してきたもの。

「1億円の壁」は給与所得などにかかる所得税・住民税の税率が課税所得に応じて15%~55%へと段階的に上がっていく(グラフ1)のに対し、株式譲渡益などの金融所得にかかる税率が一律20%にとどまっていることから生じます。

所得に応じて負担するのは所得税、社会保険料に加えて住民税もあります。住民税も富裕層優遇が鮮明です。住民税は給与所得などには10%ですが、株式譲渡益や株式配当などには5%しかかからないから。

今になって「1億円の壁」が検討課題にのぼるのはこの間題が格差を生む税財政の象徴であることが広く国民に周知されてしまったから。

ただ、現在の議論は不十分。議論の対象が株式や土地の売買に限られ、株の配当には触れられていません。

根本的解決は、株式などへの課税を分離課税から合算課税に切り替えることです。

年間所得1億円から税負担率が下がる「1億円の壁」は日本の金持ち優遇税制を象徴する言葉として定着してきました。日本の税制のあり方について検討する政府税制調査会でも議論になっています。課税の不均衡解消には所得総額が一定以上の富裕層に追加の負担を求めることが欠かせません。

東京都千代田区にある財務省

共産党の国会議員 再三にわたり追及

政府税制調査会でも議論

金融所得税一律20%

「1億円の壁」問題は日本共産党の大門実紀史参院議員(当時)が2007年3月14日の参院予算委員会で初めて取り上げ、その後、日本共産党の国会議員が再三にわたり追及してきたものです。11月17日の参院財政金融委員会では小池晃議員が「税の公平性を保つという点でも税収を確保するという点でも、なくしていくべき壁だ」と政府に迫りました。

「1億円の壁」は給与所得などにかかる所得税・住民税の税率が課税所得に応じて15%~55%へと段階的に上がっていく(グラフ1)のに対し、株式譲渡益などの金融所得にかかる税率が一律20%にとどまっていることから生じます。富裕層になるほど所得額に占める株式譲渡益の割合が大きく、2020年の国税庁統計によると、年間所得100億円超で所得の77・2%、50億円~100億円で89・5%を占めます。その結果、所得階級別にみた所得税負担率は5000万円~1億円を頂点に所得が高くなるほど負担率は低くなる傾向があります。

10月4日の政府税制調査会会合には財務省が資料として「1億円の壁」のグラフを提出。出席者から「公平の観点からすると税制調査会でもっと深く考える必要がある」「高額所得者層に対する新たなる負担の強化ということを私たちは議論しなければいけない」などの意見が出ました。同会合には社会保険料の負担をあわせた負担率のグラフも出されています。

所得に応じて負担するのは所得税、社会保険料に加えて住民税もあります。住民税も富裕層優遇が鮮明です。住民税は給与所得などには10%ですが、株式譲渡益や株式配当などには5%しかかからないからです。

これらを踏まえた負担率を本紙が試算しました(グラフ2)。社会保険料の影響で低所得者層、中間層の負担が極端に増えていることが明白です。所得50億円~100億円では所得150万円~200万円より負担率が低いのです。

世界と比べても異常

日本の「1億円の壁」は世界に比べても異常です。10月4日の会合にはアメリカ、イギリスの所得税負担率も提出されました(グラフ3)。最高所得の負担率をみると、アメリカでは所得10・9億円以上で負担率は24・9%、イギリスでも所得2・8億円以上で39・4%と日本ほど極端な落ち込みはみられませんでした。アメリカ(ニューヨーク市の場合)では配当や株式譲渡益には最高34・8%の段階課税、イギリスでも配当に対して最高38・1%の税率がかかるからです。

世論盛り上げ運動を

もともと岸田文雄首相は昨年の総裁選で1億円の壁を「打破する」と公約していました。しかし、首相になると株価の下落などに動揺。金融資産課税の見直しを棚上げしてしまいました。

今になって「1億円の壁」が検討課題にのぼるのはこの間題が格差を生む税財政の象徴であることが広く国民に周知されてしまったからです。

ただ、現在の議論は不十分です。議論の対象が株式や土地の売買に限られ、株の配当には触れられていません。上場企業からの配当は大口株主を除き、申告不要制度が適用され、源泉徴収による所得税・住民税の20%が課税されるだけです。配当は1回限りで終わる株式売買とは違い、何度も発生します。ここに手を付けることが重要です。

金融所得課税の見直しに財界は抵抗しています。経団連は9月13日に発表した「23年度税制改正に関する提言」で金融所得課税の見直しについて「市場の価格形成、経済社会に与える影響、投資家の資産選択への影響等にも十分に留意しつつ、慎重に検討すべき」と述べています。与党の税制調査会でも課税強化が投資促進策と矛盾するとして「ブレーキとアクセルを同時に踏むべきではない」との反論も出されました。

これらの妨害を乗り越え、所得再分配という税制の役割を実現するためには、国民世論を盛り上げ、運動を広げることが求められています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年12月6日付掲載

「1億円の壁」問題は日本共産党の大門実紀史参院議員(当時)が2007年3月14日の参院予算委員会で初めて取り上げ、その後、日本共産党の国会議員が再三にわたり追及してきたもの。

「1億円の壁」は給与所得などにかかる所得税・住民税の税率が課税所得に応じて15%~55%へと段階的に上がっていく(グラフ1)のに対し、株式譲渡益などの金融所得にかかる税率が一律20%にとどまっていることから生じます。

所得に応じて負担するのは所得税、社会保険料に加えて住民税もあります。住民税も富裕層優遇が鮮明です。住民税は給与所得などには10%ですが、株式譲渡益や株式配当などには5%しかかからないから。

今になって「1億円の壁」が検討課題にのぼるのはこの間題が格差を生む税財政の象徴であることが広く国民に周知されてしまったから。

ただ、現在の議論は不十分。議論の対象が株式や土地の売買に限られ、株の配当には触れられていません。

根本的解決は、株式などへの課税を分離課税から合算課税に切り替えることです。

来春の統一地方選挙 神戸市兵庫区の日本共産党の議席 県議会・前田みさ子 神戸市議会・大かわら鈴子の事務所ができるみたい

前田大かわら事務所_01 posted by (C)きんちゃん

僕が毎週木曜日に、兵庫民報の郵送に兵庫郵便局に行く帰りに昼食で立ち寄るジャズ喫茶・コールマン。

その隣に、なにやら前田みさ子・大かわら鈴子のポスターが。

前田大かわら事務所_02 posted by (C)きんちゃん

以前、高級腕時計・宝石・ブランド品の質屋だったお店。

閉店してテナント募集中だった。

前田大かわら事務所_03 posted by (C)きんちゃん

そこに、来春の統一地方選挙で立候補予定の、兵庫県議会・前田みさ子、神戸市議会・大かわら鈴子の事務所ができるみたい。

大開通りに面して、兵庫郵便局からも近く、兵庫税務署やトヨタレンタカーの斜め前でよく目立つ所。

頑張ってくださいね。

前田大かわら事務所_01 posted by (C)きんちゃん

僕が毎週木曜日に、兵庫民報の郵送に兵庫郵便局に行く帰りに昼食で立ち寄るジャズ喫茶・コールマン。

その隣に、なにやら前田みさ子・大かわら鈴子のポスターが。

前田大かわら事務所_02 posted by (C)きんちゃん

以前、高級腕時計・宝石・ブランド品の質屋だったお店。

閉店してテナント募集中だった。

前田大かわら事務所_03 posted by (C)きんちゃん

そこに、来春の統一地方選挙で立候補予定の、兵庫県議会・前田みさ子、神戸市議会・大かわら鈴子の事務所ができるみたい。

大開通りに面して、兵庫郵便局からも近く、兵庫税務署やトヨタレンタカーの斜め前でよく目立つ所。

頑張ってくださいね。

認知症を知って穏やかな老後を② 3段階ある予防法 健康な時から正しく取り組めば 発症以降も進行ゆっくり

鳥取大学医学部教授 浦上克哉さん

気と同じく1次から3次までの予防法があります。前回お話しした12のリスク因子を減らす、アロマセラピーや良質の睡眠などは、認知機能が正常もしくはMCI(軽度認知症と正常な状態の境界)のときから始めておきたい1次予防です。

(図1)

実際には、12のリスク因子を減らすこと自体、簡単ではありません。また、未解明のリスク因子や遺伝的な原因の場合もあり、現時点では予防できないケースが60%程度あるので、予防をがんばっても発症してしまうこともあります。それでも、老後も自分自身をコントロールできるようになる人が一人でも多くなるのであれば、予防法を周知しておくことは大事です。

食事も和食、地中海式食事、DASH食、MIND食などアミロイドβをためないものを心がけるといいですね。

(表参照)

認知症の予防になる食事の例

バランスが良いことが大切です。

(『すぐに忘れてしまう自分が怖くなったら読む本~認知症を予防・克服する新習慣!』から)

発症以降も、早期発見・早期治療につながれば、薬の処方によって、認知症の症状の進行を遅くすることができます。この軽度認知症の発症以降が2次予防です。

さらに、来年承認される予定の新薬「レカネマブ」は、認知症の原因物質であるアミロイドβの生成を抑え、たまりにくくします。これまでの薬は症状の進行を遅くするものでしたが、レカネマブは原因物質の増加を抑えるのです。私は、これをMCIの段階で処方すれば、発症を抑えられ、“予防薬”の役割も果たすと考えています。医療の発展によって、早期発見・早期治療がますます大切になっているのです。

家族ケアも

中等度、重度の段階で行うのが3次予防です。どの段階でも、睡眠、食事、運動などの予防法は同じで、症状の進行をゆっくりしたものにできます。ただ、中等度、重度の段階で予防法を開始するのは大変なので、健康な時から取り組んだ方が、発症以降の経過を緩やかにすることができます。

認知症の症状として、家族や周囲の人たちが苦しむのが、暴力や暴言などが表れる行動・心理症状(BPSD)です。

かつては、行動・心理症状が表れてから医療にかかる人もたくさんいました。軽度の段階では、家族が認知症と気づかず、注意されたり、子ども扱いされたりして傷つき、関係が悪化した後で受診していたのです。暴力や暴言が表れた人でも、もともと怒りっぽい人は少なく、叱責を受けるなどして関係がこじれたケースが大半です。治療と合わせて、家族がケアの仕方を知ることで、行動・心理症状にならないようにすることができます。

新しい記憶が難しくなり、古い記憶で行動すると、昔の職場に出勤しようとして俳徊となったりします。家族が一緒に玄関を出て、グルッと近所を一周すれば、トラブルにならずに家に戻ることができたりします。

こうした症状が表れるのは、認知症の最後の方の一時期です。早期に治療し、介護制度を使って適切なケアが受けられれば、本人にも家族にも、穏やかな経過をたどることは可能です。

浦上克哉著『科学的に正しい認知症予防講義』(翔泳社発行)

日進月歩で

認知症医療は日進月歩です。予防可能な割合はもっと増えていくでしょう。

世間では、“これさえやれば防げる”という間違った情報や、消費をあおる情報が氾濫しています。“有酸素運動をすればよい”など、医学の発展で見直された情報もあります。高齢者の場合、有酸素運動だけをやりすぎると、筋肉量が落ちて、足が弱る原因となるのです。有酸素運動は1時間以内にして、筋力トレーニングと組み合わせることが大切です。「鳥取式認知症予防プログラム」のホームページでは、適切な運動法を紹介しています。

大切なのは、科学的に正しい予防法を普及させることなのです。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年12月6日付掲載

実際には、12のリスク因子を減らすこと自体、簡単ではない。食事も和食、地中海式食事、DASH食、MIND食などアミロイドβをためないものを心がけると良い。

どの段階でも、睡眠、食事、運動などの予防法は同じで、症状の進行をゆっくりしたものにできる。

来年承認される予定の新薬「レカネマブ」は、認知症の原因物質であるアミロイドβの生成を抑え、たまりにくくします。これまでの薬は症状の進行を遅くするものでしたが、レカネマブは原因物質の増加を抑えられる。

認知症治療は日進月歩。新しい情報を得て、正しい治療方法を。

鳥取大学医学部教授 浦上克哉さん

気と同じく1次から3次までの予防法があります。前回お話しした12のリスク因子を減らす、アロマセラピーや良質の睡眠などは、認知機能が正常もしくはMCI(軽度認知症と正常な状態の境界)のときから始めておきたい1次予防です。

(図1)

実際には、12のリスク因子を減らすこと自体、簡単ではありません。また、未解明のリスク因子や遺伝的な原因の場合もあり、現時点では予防できないケースが60%程度あるので、予防をがんばっても発症してしまうこともあります。それでも、老後も自分自身をコントロールできるようになる人が一人でも多くなるのであれば、予防法を周知しておくことは大事です。

食事も和食、地中海式食事、DASH食、MIND食などアミロイドβをためないものを心がけるといいですね。

(表参照)

認知症の予防になる食事の例

バランスが良いことが大切です。

| 和食 | 大豆食品・野菜・海藻・乳製品・少量の米を中心とした献立 |

| 地中海式食事 | 全粒穀物・野菜・果物・乳製品・オリーブオイルを毎日摂(と)り、魚・豆類・卵・脂身が少ない肉などを毎週食べる |

| DASH食(高血圧予防のために考案) | 塩分と炭水化物を抑え、カリウム・カルシウム・マグネシウム・食物繊維を多く摂る |

| MIND食(地中海式食事とDASH食を組み合わせたもの) | 野菜・豆類・全粒穀物・魚・鶏肉・ベリー・オリーブオイル・ワインを多く摂り、赤身肉・バター・チーズ・揚げ物やお菓子は避ける |

発症以降も、早期発見・早期治療につながれば、薬の処方によって、認知症の症状の進行を遅くすることができます。この軽度認知症の発症以降が2次予防です。

さらに、来年承認される予定の新薬「レカネマブ」は、認知症の原因物質であるアミロイドβの生成を抑え、たまりにくくします。これまでの薬は症状の進行を遅くするものでしたが、レカネマブは原因物質の増加を抑えるのです。私は、これをMCIの段階で処方すれば、発症を抑えられ、“予防薬”の役割も果たすと考えています。医療の発展によって、早期発見・早期治療がますます大切になっているのです。

家族ケアも

中等度、重度の段階で行うのが3次予防です。どの段階でも、睡眠、食事、運動などの予防法は同じで、症状の進行をゆっくりしたものにできます。ただ、中等度、重度の段階で予防法を開始するのは大変なので、健康な時から取り組んだ方が、発症以降の経過を緩やかにすることができます。

認知症の症状として、家族や周囲の人たちが苦しむのが、暴力や暴言などが表れる行動・心理症状(BPSD)です。

かつては、行動・心理症状が表れてから医療にかかる人もたくさんいました。軽度の段階では、家族が認知症と気づかず、注意されたり、子ども扱いされたりして傷つき、関係が悪化した後で受診していたのです。暴力や暴言が表れた人でも、もともと怒りっぽい人は少なく、叱責を受けるなどして関係がこじれたケースが大半です。治療と合わせて、家族がケアの仕方を知ることで、行動・心理症状にならないようにすることができます。

新しい記憶が難しくなり、古い記憶で行動すると、昔の職場に出勤しようとして俳徊となったりします。家族が一緒に玄関を出て、グルッと近所を一周すれば、トラブルにならずに家に戻ることができたりします。

こうした症状が表れるのは、認知症の最後の方の一時期です。早期に治療し、介護制度を使って適切なケアが受けられれば、本人にも家族にも、穏やかな経過をたどることは可能です。

浦上克哉著『科学的に正しい認知症予防講義』(翔泳社発行)

日進月歩で

認知症医療は日進月歩です。予防可能な割合はもっと増えていくでしょう。

世間では、“これさえやれば防げる”という間違った情報や、消費をあおる情報が氾濫しています。“有酸素運動をすればよい”など、医学の発展で見直された情報もあります。高齢者の場合、有酸素運動だけをやりすぎると、筋肉量が落ちて、足が弱る原因となるのです。有酸素運動は1時間以内にして、筋力トレーニングと組み合わせることが大切です。「鳥取式認知症予防プログラム」のホームページでは、適切な運動法を紹介しています。

大切なのは、科学的に正しい予防法を普及させることなのです。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年12月6日付掲載

実際には、12のリスク因子を減らすこと自体、簡単ではない。食事も和食、地中海式食事、DASH食、MIND食などアミロイドβをためないものを心がけると良い。

どの段階でも、睡眠、食事、運動などの予防法は同じで、症状の進行をゆっくりしたものにできる。

来年承認される予定の新薬「レカネマブ」は、認知症の原因物質であるアミロイドβの生成を抑え、たまりにくくします。これまでの薬は症状の進行を遅くするものでしたが、レカネマブは原因物質の増加を抑えられる。

認知症治療は日進月歩。新しい情報を得て、正しい治療方法を。

認知症を知って穏やかな老後を① 12の「リスク因子」 40%は発症を予防できる 補聴器・良質な睡眠・アロマ…活用で

認知症は早期発見、早期治療が大切。最近はリスク因子がわかり、薬も開発されて、予防が可能になってきました。鳥取大学医学部教授の浦上克哉さん(日本認知症予防学会理事長)に、なぜ予防が大切なのか聞きました。

(手島陽子)

鳥取大学医学部教授 浦上克哉さん

うらかみ・かつや 1990年鳥取大学脳神経内科に勤務、2001年同大学医学部保健学科教授。

11年日本認知症予防学会を設立し、初代理事長に。著書に『科学的に正しい認知症予防講義』『すぐに忘れてしまう自分が怖くなったら読む本認知症を予防・克服する新習慣!』(監修)など。

もの忘れがあると、認知症かと不安になります。“朝食べたものが何だったか”を忘れるのはもの忘れですが“食べたこと”を忘れるのが認知症です。

かつては認知症というと突然、“俳徊”や暴力が始まるイメージで、怖い病気と思われがちでした。近年、認知症の多くが数十年かけてゆっくり変化し、穏やかに推移することがわかってきました。(図1)

認知症にはいろいろな病型があり、大半を占めるのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマーはアミロイドβたんぱくが20~30年かけて脳にたまり、神経細胞が少しずつ衰えてしまう病気です。アミロイドβがたまらない生活をすることで、予防することができます。

エビデンスのある認知症予防法として、医学誌『Lancet』の2020年の論文では、喫煙や社会的孤立など12のリスク因子が挙げられています。それによると、認知症の4割はリスク因子を減らせば予防できる、とわかってきました。(図2)

図2 認知症の12のリスク因子(合計40%)

(『Lancet』2020から作成)

難聴の影響

リスク因子として一番高いのは難聴です。老化すると、誰でも聴力が弱るのですが、中年期に難聴だった人に影響が顕著に表れたことから、認知症との関連性がわかってきたのでしょう。老年期以降の聴力の低下も、コミュニケーション障害につながりますし、認知機能への影響は大きいといえます。

予防法としては、補聴器を使うこと。最近の補聴器は性能がいいので、認知機能を維持するのに役立つ一方、操作が複雑で、認知症を発症してからでは使い方を覚えられません。聞こえにくさを感じたら、早めに使うことをおすすめします。また、補聴器を使い始める前段階として、聴力のリハビリという方法もあり、さらに研究が進むのではないかと思いよす。

『Lancet』には出ていませんが、多くの論文で立証されているのが、良質の睡眠の有効性です。アミロイドβは睡眠中に除去されることがわかってきたのです。睡眠の質を上げるためには、起床時聞や寝る時間、昼間の適度な運動など、24時聞トータルで生活リズムを整えるとも大切になります。時間は6~7時間がよいですが、質が悪ければアミロイドβは分解されません。昼寝するとしても30分以内にして、夜の睡眠の質を高めることが大切です。

嗅覚も関連

もう一つ、研究途上のリスク因子として、アルツハイマーでも、次いで多いレビー小体型でも、嗅覚との関連性が挙げられます。私自身、長年臨床に携わった経験からも、患者さんはまず匂いがわからなくなり、認知症を発疲する人が大変多いのです。嗅神経は、記憶を司る(つかさどる)海馬につながっています。

神経細胞の中でも、まず嗅神経が衰えはじめ、海馬の変性へとつながり、やがて大脳皮質に広がって症状が進むと考えられます。最近は医療メーカーが、嗅覚の衰えで認知症を早期発見するキットを開発し、実用化も進んでいます。

私自場が地域で調査したところ、嗅覚が先に調子が悪くなり、しばらくすると症状が起こっていることが顕著でした。アミロイドβたんぱくも、ごく初期の段階から嗅覚神経でたまっていました。

予防法として、多くの患者さんにアロマを試してもらったところ、認知症の進行がなだらかなものに抑制されている様子が、臨床の場で見られました。弱っている嗅神経をアロマによって活性化し、海馬に変性が及ばないように予防できると考えています。アロマ療法は究極の認知症予防法だと実感しています。

【おすすめのアロマ】

〈昼用〉ローズマリーカンファー2滴+レモン1滴

〈夜用〉ラベンダー2滴+スイートオレンジ1滴

(香りが強いときは半分に減らす)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年12月5日付掲載

認知症にはいろいろな病型があり、大半を占めるのがアルツハイマー型認知症。アルツハイマーはアミロイドβたんぱくが20~30年かけて脳にたまり、神経細胞が少しずつ衰えてしまう病気。

認知症の4割はリスク因子を減らせば予防できる。

リスク因子として一番高いのは難聴。予防法としては、補聴器を使うこと。最近の補聴器は性能がいいので、認知機能を維持するのに役立つ一方、操作が複雑で、認知症を発症してからでは使い方を覚えられません。聞こえにくさを感じたら、早めに使うことをおすすめ。

良質の睡眠の有効性。アミロイドβは睡眠中に除去。

もう一つ、研究途上のリスク因子として、アルツハイマーでも、次いで多いレビー小体型でも、嗅覚との関連性。アロマが良いとか。

認知症は早期発見、早期治療が大切。最近はリスク因子がわかり、薬も開発されて、予防が可能になってきました。鳥取大学医学部教授の浦上克哉さん(日本認知症予防学会理事長)に、なぜ予防が大切なのか聞きました。

(手島陽子)

鳥取大学医学部教授 浦上克哉さん

うらかみ・かつや 1990年鳥取大学脳神経内科に勤務、2001年同大学医学部保健学科教授。

11年日本認知症予防学会を設立し、初代理事長に。著書に『科学的に正しい認知症予防講義』『すぐに忘れてしまう自分が怖くなったら読む本認知症を予防・克服する新習慣!』(監修)など。

もの忘れがあると、認知症かと不安になります。“朝食べたものが何だったか”を忘れるのはもの忘れですが“食べたこと”を忘れるのが認知症です。

かつては認知症というと突然、“俳徊”や暴力が始まるイメージで、怖い病気と思われがちでした。近年、認知症の多くが数十年かけてゆっくり変化し、穏やかに推移することがわかってきました。(図1)

認知症にはいろいろな病型があり、大半を占めるのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマーはアミロイドβたんぱくが20~30年かけて脳にたまり、神経細胞が少しずつ衰えてしまう病気です。アミロイドβがたまらない生活をすることで、予防することができます。

エビデンスのある認知症予防法として、医学誌『Lancet』の2020年の論文では、喫煙や社会的孤立など12のリスク因子が挙げられています。それによると、認知症の4割はリスク因子を減らせば予防できる、とわかってきました。(図2)

図2 認知症の12のリスク因子(合計40%)

| 教育歴 7% | 若年期(45歳未満) |

| 難聴 3% | 中年期(45~65歳) |

| 頭部外傷 3% | |

| 高血圧 2% | |

| 過剰飲酒 1% | |

| 肥満 1% | |

| 喫煙 5% | 高齢期(66歳以上) |

| 抑うつ 4% | |

| 社会的孤立 4% | |

| 運動不足 2% | |

| 大気汚染 2% | |

| 糖尿病 1% | |

| 今後明らかになる因子(睡眠など)、 生まれつきの体質など:約60% | |

難聴の影響

リスク因子として一番高いのは難聴です。老化すると、誰でも聴力が弱るのですが、中年期に難聴だった人に影響が顕著に表れたことから、認知症との関連性がわかってきたのでしょう。老年期以降の聴力の低下も、コミュニケーション障害につながりますし、認知機能への影響は大きいといえます。

予防法としては、補聴器を使うこと。最近の補聴器は性能がいいので、認知機能を維持するのに役立つ一方、操作が複雑で、認知症を発症してからでは使い方を覚えられません。聞こえにくさを感じたら、早めに使うことをおすすめします。また、補聴器を使い始める前段階として、聴力のリハビリという方法もあり、さらに研究が進むのではないかと思いよす。

『Lancet』には出ていませんが、多くの論文で立証されているのが、良質の睡眠の有効性です。アミロイドβは睡眠中に除去されることがわかってきたのです。睡眠の質を上げるためには、起床時聞や寝る時間、昼間の適度な運動など、24時聞トータルで生活リズムを整えるとも大切になります。時間は6~7時間がよいですが、質が悪ければアミロイドβは分解されません。昼寝するとしても30分以内にして、夜の睡眠の質を高めることが大切です。

嗅覚も関連

もう一つ、研究途上のリスク因子として、アルツハイマーでも、次いで多いレビー小体型でも、嗅覚との関連性が挙げられます。私自身、長年臨床に携わった経験からも、患者さんはまず匂いがわからなくなり、認知症を発疲する人が大変多いのです。嗅神経は、記憶を司る(つかさどる)海馬につながっています。

神経細胞の中でも、まず嗅神経が衰えはじめ、海馬の変性へとつながり、やがて大脳皮質に広がって症状が進むと考えられます。最近は医療メーカーが、嗅覚の衰えで認知症を早期発見するキットを開発し、実用化も進んでいます。

私自場が地域で調査したところ、嗅覚が先に調子が悪くなり、しばらくすると症状が起こっていることが顕著でした。アミロイドβたんぱくも、ごく初期の段階から嗅覚神経でたまっていました。

予防法として、多くの患者さんにアロマを試してもらったところ、認知症の進行がなだらかなものに抑制されている様子が、臨床の場で見られました。弱っている嗅神経をアロマによって活性化し、海馬に変性が及ばないように予防できると考えています。アロマ療法は究極の認知症予防法だと実感しています。

【おすすめのアロマ】

〈昼用〉ローズマリーカンファー2滴+レモン1滴

〈夜用〉ラベンダー2滴+スイートオレンジ1滴

(香りが強いときは半分に減らす)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年12月5日付掲載

認知症にはいろいろな病型があり、大半を占めるのがアルツハイマー型認知症。アルツハイマーはアミロイドβたんぱくが20~30年かけて脳にたまり、神経細胞が少しずつ衰えてしまう病気。

認知症の4割はリスク因子を減らせば予防できる。

リスク因子として一番高いのは難聴。予防法としては、補聴器を使うこと。最近の補聴器は性能がいいので、認知機能を維持するのに役立つ一方、操作が複雑で、認知症を発症してからでは使い方を覚えられません。聞こえにくさを感じたら、早めに使うことをおすすめ。

良質の睡眠の有効性。アミロイドβは睡眠中に除去。

もう一つ、研究途上のリスク因子として、アルツハイマーでも、次いで多いレビー小体型でも、嗅覚との関連性。アロマが良いとか。