コンタクトブレーカの調整手順に関して、ときどき問い合わせをもらうので・・・

んで、今回は183部番のコンタクトブレーカを使用しているモデルに関して。

適応車種は・・・

HS1後期

HX90

AS2

AX125

RD125

手順としては、最初にコンタクトブレーカの接点ギャップを調整し、次に点火タイミングを調整する。

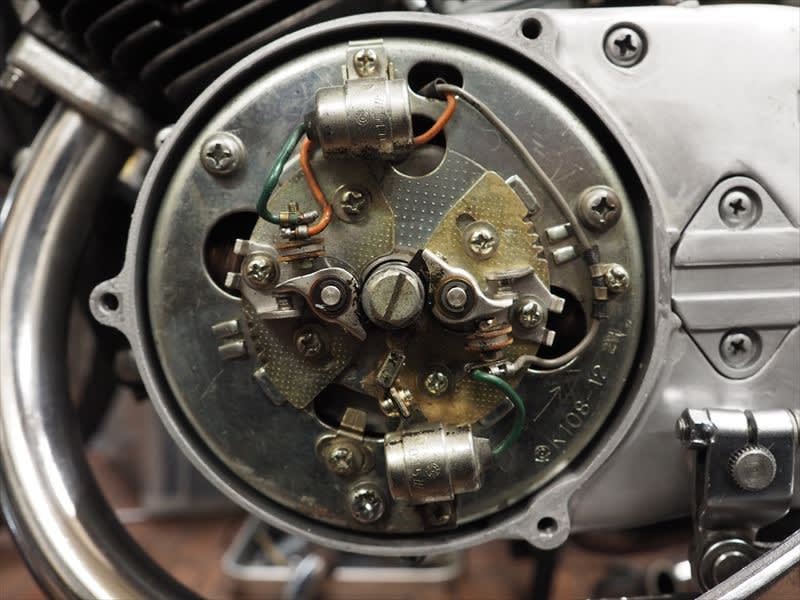

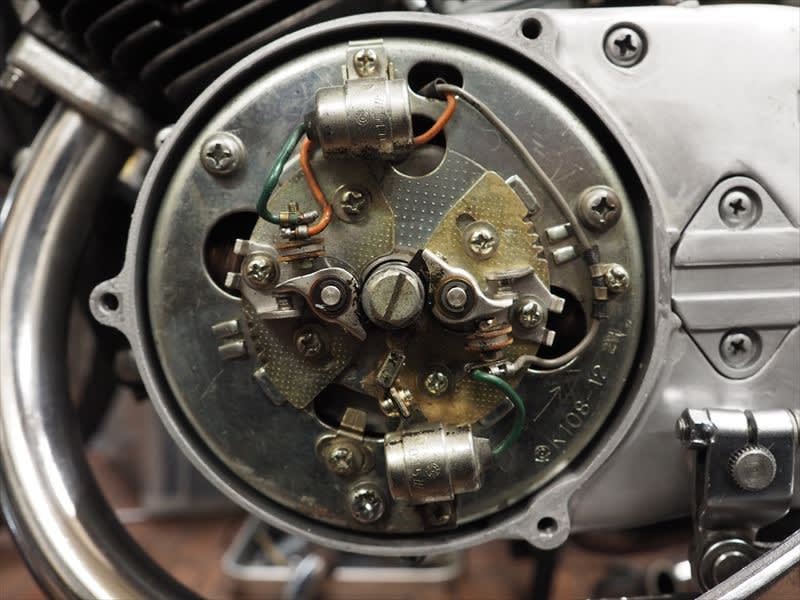

写真はHX90の点火系で、左側が左シリンダー用で、右側が右シリンダー用のコンタクトブレーカになる。

まず最初に接点ギャップを調整する。

アーマチュアを、接点ギャップが一番広くなる位置までゆっくり回転させる。

マイナスドライバーで回そうなんて考えないこと!

メガネレンチ等で確実に回転させること!

赤丸のビスを少し緩め接点ギャップを0.35ミリに合わせる。

マニュアルの規定では、0.3ミリから0.35ミリになっているが、できるだけ0.35ミリに近づける。

ビスを締め付けるとギャップは変化するので、何度も確認しながらビスを締め付ける。

少し広めにしてからビスを締め付けると、意外と簡単に合ったりする。(個体差はあると思う)

わかりにくいかもしれないけど、これが0.35ミリ。

次に点火時期を調整する。

青丸のビスを少し緩め、ベースプレートを回転させられる状態にしておく。

アーマチュアをゆっくり回転さ、緑丸部分にある窓から見えるマークと橙丸の点火時期マーカーの線が一致した

タイミングで、接点が開くように黄丸部分をマイナスドライバーこじるようにしてベースプレートを移動させる。

青丸のビスを締め付ける。

この調整を行うと、微妙に接点ギャップが変化する場合があるので、再度接点ギャップの確認を行う。

慣れると目視でも合わせることはできるが、最終的にはテスターやタイミングライトで確認する。

タイミングライトで確認すると、こんな感じになる。

手順さえ間違えなければ、さほど困難な作業ではないはず。

コンタクトブレーカの接点ギャップは、少しずつ変化してしまうので、定期的に確認する癖をつけよう。

ひとつ注意しなければならないのが、橙丸の点火時期マーカーの固定位置だったりする。

ツイン系は、なぜか基準となるマーカーを移動させることができる構造になっている。

つまり、誰かがマーカー金具を外して、適当な位置(真ん中辺とか)に再固定した可能性がある。

そうなると、基準なんてものは意味をなさなくなる。

ところが、この確認をするためには、マイクロメータ等の測定器が必要になる。

今までの調整手順は、このマーカーが正しいと言う条件での作業と言うこと。

文章で表現するのって難しい・・・

なんとなくでもわかってもらえれば、あとは自分で試してもらうしかないかも?