金曜日は10月25日は第17回聴き合い会を開催しました。

作曲年代は明らかではありませんが、その大部分はケーテン時代(1717年-1723年)

の統治下にあり、バッハがもらった400ターラーという年俸も前任者シュトリッカーの倍額であったと思われます。

のために書かれたとする説もあります。

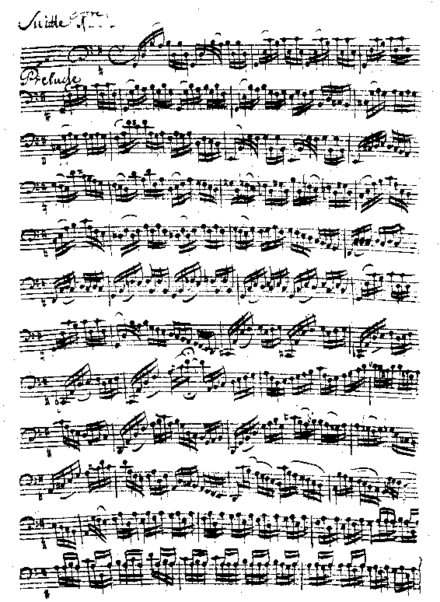

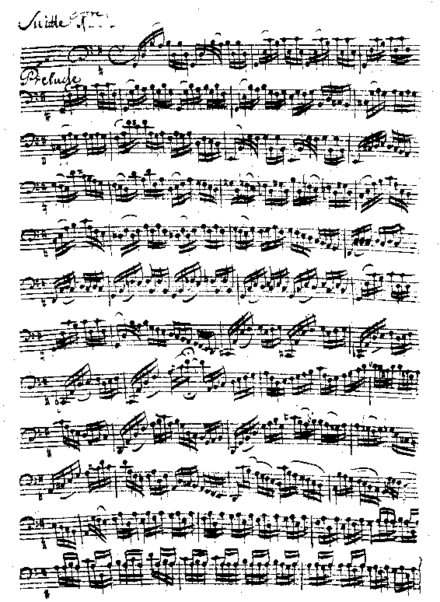

バッハの妻アンナ・マクダレーナによる無伴奏チェロ組曲第1番ト長調 BWV1007の写譜

(第3番・第4番はブーレ

今回はチェロの渡瀬清隆さん、がギター河口範夫さんとラフマニノフの「ヴォカリーズ」を演奏されました。

なかなかいい感じ。

フルートデュオ、ギター独奏、ギター二重奏などなど熱演が続きました。

私はチェロの斉藤千秋さんとヘンデルのフルートソナタCdurを演奏しました。

当日初めて合わせましたが、一楽章だけ合わせる時間がありませんでした。

440hzで合わせるということで、いきなり吹いたら全然音が違って大慌てで吹きながら調整しました。

やっぱり一回も合わせないで合わすなんて無茶かな〜。

それでも楽しい聴き合い会でした。

次は11月19日(火)12:15開室13:00開演牧野生涯学習センター 音楽室

1人15分 協力金500円

お互いの演奏を聴き合い、励まし合いましょう。

音楽を、楽しみたい方は誰でも出演できます。どうぞ勇気を出してお申込みください。連絡は久米まで

ヨハン セバスチャン バッハ(1685-1750年)神聖ローマ帝国ザクセン選帝侯領アイゼナハ生まれ、神聖ローマ帝国ザクセン選帝侯領ライプツィヒ没

無伴奏チェロ組曲( Suites á Violoncello Solo senza Basso)は、チェロ独奏用の組曲で、以下の6曲が存在しています。

第1番ト長調 BWV1007

第2番ニ短調 BWV1008

第3番ハ長調 BWV1009

第4番変ホ長調 BWV1010

第5番ハ短調 BWV1011

第6番ニ長調 BWV1012

作曲年代は明らかではありませんが、その大部分はケーテン時代(1717年-1723年)

バッハがアンハルト=ケーテン侯国の宮廷楽長になった時代。

当時のアンハルト=ケーテン侯国は音楽に理解のあるアンハルト=ケーテン侯レオポルト

の統治下にあり、バッハがもらった400ターラーという年俸も前任者シュトリッカーの倍額であったと思われます。

ケーテンの宮廷オーケストラは12人の楽師で構成されていて、宮廷ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者はチェリストも兼ねていました。

クリスティアン・フェルディナント・アーベルのために書かれたという説があります。

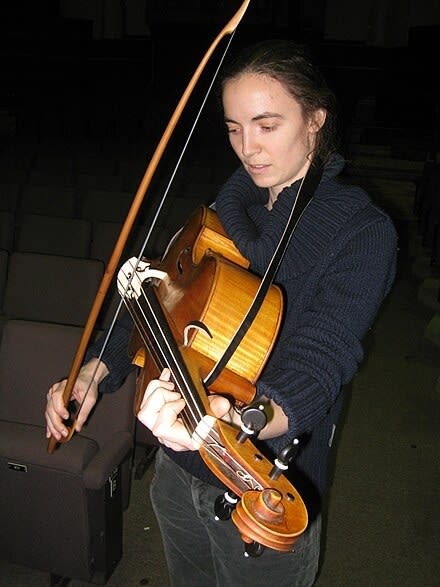

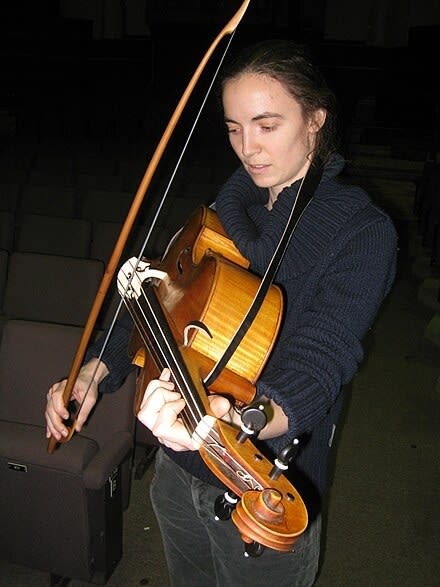

ヴァイオリンのように肩で支えた姿勢で弾く小型のチェロ(ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラ=肩のチェロ)

のために書かれたとする説もあります。

バッハの妻アンナ・マクダレーナ

の写譜が残っており、これは長い間バッハ自身が書いた自筆譜と考えられてきました。

バッハの妻アンナ・マクダレーナによる無伴奏チェロ組曲第1番ト長調 BWV1007の写譜

その後、単純な練習曲として忘れられていましたが、パブロ・カザルス

1876-1973年パブロ・カザルス

によって再発見されて以降、チェリストの聖典的な作品と見なされるようになりました。

によって再発見されて以降、チェリストの聖典的な作品と見なされるようになりました。

現代においてはバッハの作品の中でも特に高く評価されるものの一つです。チェロ以外の楽器のために編曲して演奏されることも多いです。

6曲の組曲はそれぞれひとつの調性で統一され、

前奏曲(プレリュード)で始まり、

アルマンド、

16世紀のフランスでは「地面に足をつけた中庸の遅さ」(トワノ・アルボ「オルケゾグラフィOrchésographie」1589年)の2拍子のダンスで、組になった男女が列を作って進みながら踊るダンスでした。

クーラント、

2分の3拍子と4分の6拍子の交代を伴う優雅な舞曲。

サラバンド、

3拍子による荘重な舞曲。

メヌエット

フランス発祥の宮廷舞曲のひとつ。基本的に4分の3拍子で、通常は穏やかな性格を帯びた音楽です。

(第3番・第4番はブーレ

オーヴェルニュとビスカヤに共通する17世紀に発祥した舞曲。速いテンポの2拍子の舞曲。

第5番・第6番ではガヴォット

フランスの地方のフォークダンスと、それに由来する古典舞曲の名称。

「ガヴォット」の名は、踊りの発祥したドーフィネ旧地域圏のペイ・ド・ギャップ(Pays de Gap)地方ガヴォ(Gavot)に由来。 中庸のテンポの舞曲で、4分の4拍子ないしは2分の2拍子で記譜されます。小節の半ばかアウフタクトに始まります。)

ジーグ

8分の6拍子または8分の9拍子の舞曲。

の6曲構成となっています。

第5番はスコルダトゥーラ(変則調弦あるいは特殊調弦とも呼ばれ、ヴァイオリン属やリュート・ギターなどの弦楽器において、楽器本来の調弦法とは違う音に調弦(チューニング)すること。第5番はチェロのA弦(音域がいちばん高い弦)を低くGに調弦して弾くことを前提に楽譜が書かれています。)を前提とし、

第6番は5弦の楽器のために書かれています。

組曲第1番 2アルマンド