こんばんわ。

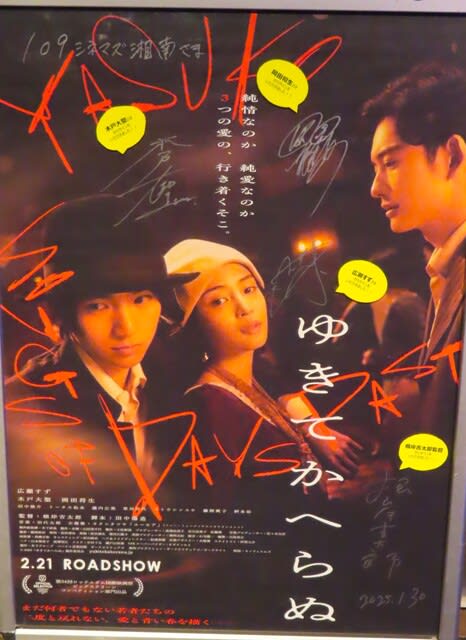

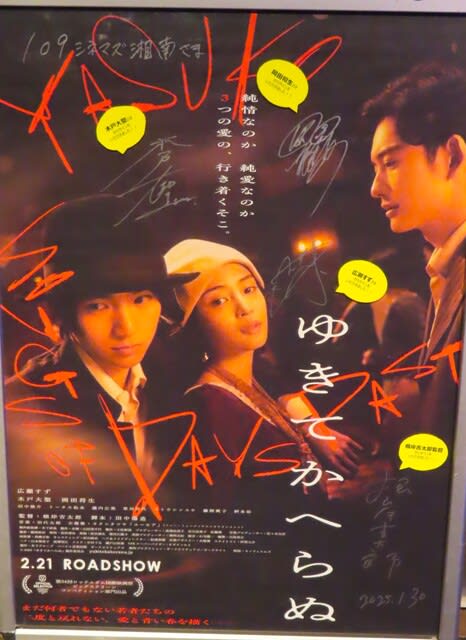

先日、話題の映画を見て来ました。駆け出し女優、長谷川泰子(広瀬すず)をめぐる小林秀雄(岡田将生)と中原中也(木戸大聖)の三角関係を描いた映画、ゆきてかえらぬ(根岸吉太郎監督)です。予告編にぼくのお気に入りの妙本寺の海棠が現れたので是非にと思っていたのだ(笑)。

ぼくは鎌倉の花巡りが好きで、桜のあとに咲く妙本寺の海棠を毎年、観に行って、ブログ記事にしている。そのとき、よく小林秀雄の随筆、”中原中也の思い出”の一部を紹介する。ちょっと長くなるが、映画とも関係があるので載せておこう。

中原と一緒に、花を眺めた時の情景が、鮮やかに思び出された。中原が鎌倉に移り住んだのは、死ぬ年の冬であつた。前年、子供をなくし、発狂状態に陥つた事を(実際は結核性脳膜炎)、私は知人から聞いてゐたが、どんな具合に恢復し、どんな事情で鎌倉に来るやうになつたか知らなかつた。久しく殆ど絶交状態にあつた彼は、突然現れたのである。晩春の暮方、二人は石に腰掛け、海棠の散るのを黙って見ていた、花びらは死んだような空気の中を、真っ直ぐ間断なく、落ちていた、樹影の地面は薄桃色にべっとりと染まっていた・・・その時、黙って見ていた中原が、突然、もういいよ、帰ろうよ、と言った(中原中也の思い出)

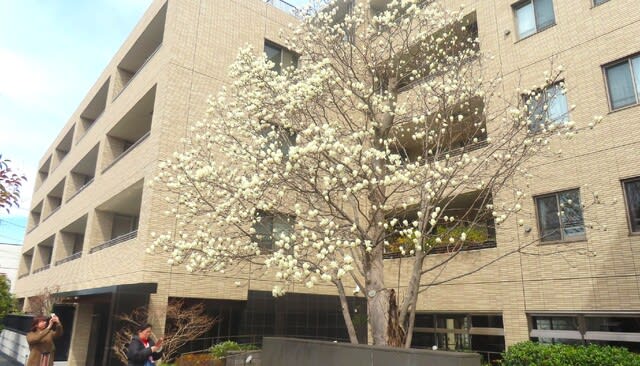

二人が腰かけたと思われる石と前方の海棠(これは三代目になる)。

この場面は小林と中也の三角関係でこじれたふたりの和解の場面とされていて、これは中也の晩年になるのでラストシーンに使われると思ったが、映画では、小林が中也の愛人、長谷川泰子を奪って、生活をしたものの、泰子の神経症(極度の潔癖症)等に悩まされている状況を中也に話すシーンに使われた。結局、この後、小林と泰子は別れ、小林は奈良へ逃げ、康子は中也の元には戻らず、一人で俳優として生きるということになる。

さて、海棠のことだが、映画では華やかさに欠ける三代目の海棠ではなく、祖師堂前のこちらの壮年期の華やかな海棠を使用している。石の上ではなく、小林と中也がベンチから眺めるシーンとしている。

二人の三角関係のはじまりとおわりは、ぼくにはうまく書けないので、公式サイトから抜き出してみよう。

大正時代の京都。20歳の新進女優・長谷川泰子は、17歳の学生・中原中也と出会う。どこか虚勢を張る2人は互いにひかれあい、一緒に暮らしはじめる。やがて東京に引越した2人の家を、小林秀雄が訪れる。小林は詩人としての中也の才能を誰よりも認めており、中也も批評の達人である小林に一目置かれることを誇りに思っていた。中也と小林の仲むつまじい様子を目の当たりにした泰子は、才気あふれる創作者たる彼らに置いてけぼりにされたような寂しさを感じる。やがて小林も泰子の魅力と女優としての才能に気づき、後戻りできない複雑で歪な三角関係が始まる。

そして、前述の海棠の場面のあと、何年かが過ぎる。(映画では詳しく紹介されないが)、この間、中也は1933年に遠縁にあたる6歳下の上野孝子と結婚、翌年、長男が誕生し、念願の詩集”山羊の歌”を出版。36年、長男死去、次男が生まれるが、中也は精神障害を起こす。37年、東京から鎌倉の寿福寺境内の貸家に引っ越す。同年、鎌倉養生院で永眠(30歳)。小林らの尽力により翌年、”在りし日の歌”が出版される。前述の妙本寺の海棠前での再会は1937年に行われていることになる。

一方、小林秀雄は、泰子と1928年5月に別れたあと、大阪と奈良へ出奔。奈良では志賀直哉の家に出入りする。小林の”モーツアルト”の一節にこんな文章がある。おそらく、この頃のことであろう。

”僕の乱脈な放浪時代のある冬の夜、大阪の道頓堀をうろついていたとき、突然、このト短調シンフォニーの有名なテーマが頭の中に鳴ったのである。僕がこの時、何を考えていたか忘れた。いずれ人生だとか文学だとか絶望だとか孤独だとかそういう自分でもよく意味のわからぬやくざな言葉で頭をいっぱいにして、犬のようにうろついていたのだろう。とにもかく、それは、自分で想像してみたとはどうしても思えなかった・・・”

小林は、1929年、改造社の懸賞論文”様々なる意匠”が当選し、評論家としてスタート。1933年頃から”ドストエフスキーの生活”を執筆し始める。1938年明治大学教授となり生活も安定してきた。

長谷川康子は28年9月、松竹キネマ撮影所に入所、俳優生活を続ける。中也と小林とは無関係の男の子供を身籠り、未婚の母として出産。その後、実業家と結婚し、1993年88歳まで生きた。

以上、映画に出てこないことまでメモ風に書いておいたが、映画では中也の葬儀の前後が最終盤のシーンとなる。小林と泰子が再会する。ロケ地はぼくの好きな寺、鎌倉の浄智寺のようだった。中也の最後に住んだ家が寿福寺だったので、その境内の代わりかもしれない。

浄智寺境内の風景(書院庭園前の通り)

中也の火葬場から立ち昇る煙を見ながら、秀雄と泰子がやるせなさそうに言葉を交わす。”あいつが骨になるなんて”

ラストのナレーションに前述の小林秀雄の”中也の思い出”が流れる。

花びらは死んだ様な空気の中を、まっ直ぐに間断なく、落ちていた。樹陰の地面は薄桃色にべっとりと染まっていた。あれは散るのじゃない、散らしているのだ、一とひら一とひらと散らすのに、きっと順序も速度も決めているに違いない、何という注意と努力、私はそんな事を何故だかしきりに考えていた。

映画感想文というより、余計なことを書きすぎてしまったようだ。でも、キャスティングも映画美術も良かったし、とても面白い映画でしたよ。

映画『ゆきてかへらぬ』予告編│2月21日(金)ロードショー

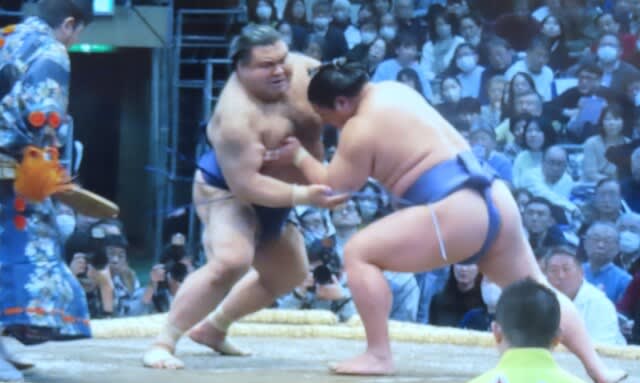

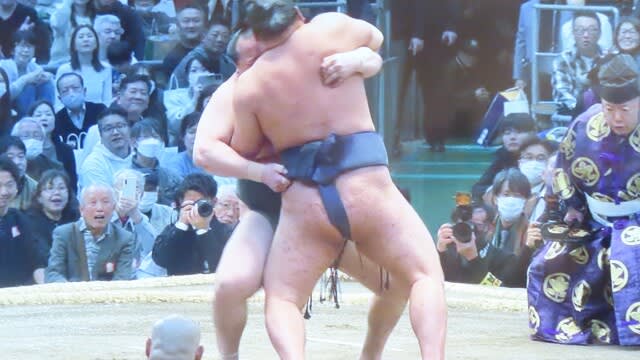

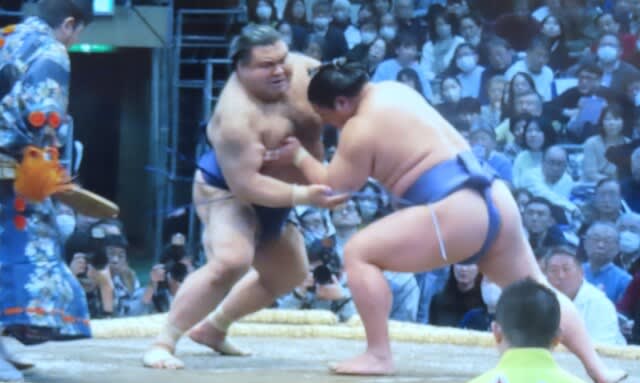

大相撲春場所7日目

ぼくが昨日結成した”兄弟弟子”連合、大の里・高安連合が、今日も勝ち進み、優勝争いのトップを維持した。一差で追う、新横綱も勝ち、接戦で中日を迎える。カド番大関・琴櫻は昨日、今日と連勝し、勝ち星を先行させた。

高安、相撲巧者の若隆景を押し出しで破り、6勝目。明日の豊昇龍戦も撃破し、初優勝へ驀進したい。あるいは大の里優勝への援護に。

大の里、”電車道”の速攻で、曲者千代翔馬を寄り切る。絶好調モード。

豊昇龍も隆の勝に圧勝。2敗をキープ。

琴櫻、曲者、翔猿を寄せ付けず、初の連勝で4勝目。ようやく波に乗れるか。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

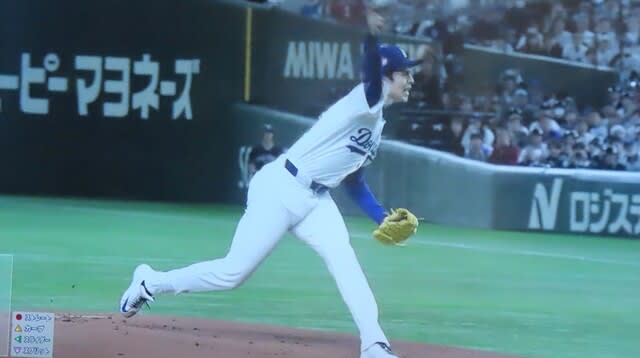

大谷、凱旋1号2ラン!オープン戦ながら凱旋初戦に一発とは!今年もやってくれるぞ。

浄智寺の白椿