京都から、東海道新幹線と山形新幹線を東京で乗り継いで、およそ7時間。ミモロは、山形の山間部にある温泉地「銀山温泉」を目指す旅へ。

東京は、お日さまがのぞく天気…でも天気予報では、次第に天気が崩れ、雪になるとの予想も…。「ちょっと心配だけど、きっと大丈夫…」と、いつもながら楽観的なミモロです。

東京は、お日さまがのぞく天気…でも天気予報では、次第に天気が崩れ、雪になるとの予想も…。「ちょっと心配だけど、きっと大丈夫…」と、いつもながら楽観的なミモロです。でも、福島で、東北新幹線のやまびこ号と山形新幹線のつばさ号を切り離し、単線区間に入ると、あたりの景色が一変します。

「わ~キレイな雪景色…」と、初めは車窓の雪景色を珍しそうに眺めていたミモロ。でも、しだいにその雪は、激しさを増してゆきます。

バリバリバリ…時々、雪が列車にぶつかる音でしょうか…速度を落として、雪の中を慎重に進む「つばさ」。「止まっちゃったら、大変…がんばれ~」とミモロは、心の中で、念じます。

バリバリバリ…時々、雪が列車にぶつかる音でしょうか…速度を落として、雪の中を慎重に進む「つばさ」。「止まっちゃったら、大変…がんばれ~」とミモロは、心の中で、念じます。ミモロが降りるのは、終点の庄内のひとつ手前の「大石田」という駅。すでに車内には、ほとんど乗客がいません。

ミモロ、そろそろ降りる用意して…「は~い。でも…ずっとこのまま乗っていたいな~」温かな車内から、外に出るのに躊躇している様子。その気持ち・・・わかります。

ミモロを乗せた「つばさ」は、到着時間が多少遅れたものの、無事、「大石田」駅に到着。

「キャー」

「キャー」

ホームに降りた途端、雪で滑ったミモロです。大丈夫?「うん、なんとか…」過ぎてゆく「つばさ号」…線路は、雪の中に…。山形新幹線は、在来線と同じく単線です。「新幹線なのに単線なんだ~」と不思議な感じ…。またよく大雪で不通になるといわれる路線です。

実は、この日も、ミモロが乗った「つばさ123号」の次の列車から、大雪のため福島ー米沢間が不通になりました。「ひとつ前の列車に乗ってよかったね~。ギリギリセーフだったんだ~」と、さすが福招きネコ…強運の持ち主。

駅に到着し、タクシーで「銀山温泉」へ。「大石田駅」から、通常なら約30分ほどで到着する場所です。

「わ~すごい~」。京都の町に降る雪とは、スケールが違います。除雪車がフル活動…。雪の多い地域は、幹線道路の除雪作業は、すみやかに行われ、交通手段を守ります。だから電車が不通になっても、山形からバスで、仙台に出て、東北新幹線で東京にゆけるのだそう。「バスの方が、新幹線より強いんだ~」と、ミモロ。

「わ~すごい~」。京都の町に降る雪とは、スケールが違います。除雪車がフル活動…。雪の多い地域は、幹線道路の除雪作業は、すみやかに行われ、交通手段を守ります。だから電車が不通になっても、山形からバスで、仙台に出て、東北新幹線で東京にゆけるのだそう。「バスの方が、新幹線より強いんだ~」と、ミモロ。「12月にしては、雪が積もってますが、まだまだ雪は少ない方ですよ。2月になると、電信柱の半分くらい積もりますからね~」とタクシーの運転手さんは、サラリと…。「え~そうなんだ~」とビックリ。「大雪になっても、銀山温泉までの道は、通じてますよ」と、どんなに豪雪になっても、行けるのだとか…。まぁ新幹線と在来線が不通にならなければの話ですが…。

雪道を巧みに走るタクシー。無事に、「銀山温泉」に到着しました。

温泉街の入り口で車を降りて、町の中へと入ります。一般車両は、ここまで…。温泉宿の方が出迎えて、荷物を宿へと運んでくれます。

温泉街の入り口で車を降りて、町の中へと入ります。一般車両は、ここまで…。温泉宿の方が出迎えて、荷物を宿へと運んでくれます。ミモロは、いったん、荷物を宿に入れてから、着替えて町の散策に…。

「長靴履いていってくださいね~」と宿の方。「は~い」と、ミモロも持参した長靴に履き替えます。

ここ「銀山温泉」は、江戸時代から続く湯治場として有名で、今も、大正、昭和初期の風情を残す温泉地として高い人気を誇ります。

「わー傘がさせない…」

「わー傘がさせない…」

降りしきる雪…まるで吹雪のようで、雪が風に舞い、あらゆる方向からミモロを包みます。「吹き飛ばされそう…」小さなミモロは、強い風に足取りもおぼつきません。がんばれ~

「なんかすごい~」

吹雪の町には、雪かきをする人の姿が…。

吹雪の町には、雪かきをする人の姿が…。

さて、「銀山温泉」は、その名が示すように、康正2年(1456)に銀山が発見されて以来、江戸時代の初期から、元禄年間まで盛んに銀が採掘されます。そこに温泉が発見されたのは、1614年で、銀山の採掘労働者を癒す湯となります。温泉地として盛んになたのは、寛保年間(1741)ごろからとか。でも、山村に温泉が湧いているという感じの、ごく鄙びた小規模のものでした。

本格的に温泉地として多くの人が訪れるようになったのは、大正時代から。また、その頃、大洪水があり、川沿いの家屋は流され、現在見られる風情は、昭和元年に、源泉のボーリングの成功で、豊富な湯量が確保されるようになり、一斉に3から4層の洒落た木造建築の宿が建てられる昭和初期になってから生まれたものです。交通網の発展にともない、観光客も増えてゆきます。

ここが、人々に知られる温泉地になったのは、NHKの大人気朝ドラ「おしん」の舞台に山形がなった時から…。「ディスカバー ジャパン」などの国内旅も注目度のアップも、人気の追い風になりました。

現在、日本国内だけでなく、台湾、タイなどから観光客が訪れます。「おしん」が、それらの国では、放映されているのです。

「京都から遠い・・・なんて言ってられないね…」とミモロ。海外観光客のパワーに驚くばかりです。

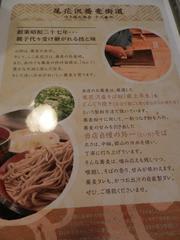

「なんか体冷えちゃった…」とミモロ。わかったお腹すいたんでしょ…。「まあね~」と…そこで温泉街の入り口そばにある「伊豆の華」という、昭和27年にできたお蕎麦屋さんに行くことに。

平成23年に、いままで営業していた温泉街の中心部から、この場所に移転。古民家を改装した、情緒ある店になりました。

山形は、そばの産地としても有名。県内には、そば街道を呼ばれる場所もあります。

「なんにしようかな?」

「なんにしようかな?」

「あ、鴨せいろがある…」京都でもよく食べる好物の鴨せいろを見つけて、即、注文。

「そばができるまで、これどうぞ…」とお店の方が、自家製のお漬物をミモロの前に…。「美味しそう…」

山形は、漬物の宝庫なんです。

アンティークのものが飾られた店内…いっそう大正ロマンが漂うよう…。

「はい、お待ちどうさま…」

そばの産地、尾花沢産のそば粉を使って打ったそば…「そばの風味も豊かで、ボリュームもあるね~」と太目のしっかりとした蕎麦を、たっぷり鴨肉が入った温かな汁をつけていただきます。

そばの産地、尾花沢産のそば粉を使って打ったそば…「そばの風味も豊かで、ボリュームもあるね~」と太目のしっかりとした蕎麦を、たっぷり鴨肉が入った温かな汁をつけていただきます。「あの~なんで『伊豆の華』っていうんですか?」とミモロ。すると「よく聞かれるんですが、店主の名前が伊豆っていうんです。だから静岡の伊豆とは、直接関係ないんですよ」と。

そばを味わったミモロ。外はまだ雪が風に舞っています。

夕暮れ、温泉地には、街灯がともり、いっそう旅情を誘います。

「ごちそうさまでした…」ミモロは、再び、雪の舞う道を宿の方へと戻ります。「おそば食べて、温かくなったから大丈夫だもんね~」と、来たときより、足取りも軽く…。

*「そば処 伊豆の華」の詳しい情報は、ホームページで

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックお願いしま~す。ミモロより

「はい、どうぞ…ゆっくり見てくださいね」と。

「はい、どうぞ…ゆっくり見てくださいね」と。

「変わった形のぬいぐるみ?」とミモロ。

「変わった形のぬいぐるみ?」とミモロ。

「ここが開山堂、お詣りしなくちゃ…」

「ここが開山堂、お詣りしなくちゃ…」 後水尾天皇の勅額をいただく「開山堂」は、なかに十六羅漢像が安置されていました。

後水尾天皇の勅額をいただく「開山堂」は、なかに十六羅漢像が安置されていました。 「方丈」は、重要文化財。慶長16年(1611)に伏見桃山城の一部を徳川家光がここに移築したもの。正面には、山岡鉄舟の筆による額が掛かっています。

「方丈」は、重要文化財。慶長16年(1611)に伏見桃山城の一部を徳川家光がここに移築したもの。正面には、山岡鉄舟の筆による額が掛かっています。

庫裡のそばから中へ入ります。拝観料400円を納め、奥へと進みます。

庫裡のそばから中へ入ります。拝観料400円を納め、奥へと進みます。

「ここでランチしよう…」と、ハンス君を誘ったのは、テラス席です。

「ここでランチしよう…」と、ハンス君を誘ったのは、テラス席です。

「ソースが美味しいね~」とミモロ。「食べる…?」とハンス君にも。ミモロ、全部ひとりで食べちゃダメ。ハンス君と半分こね。

「ソースが美味しいね~」とミモロ。「食べる…?」とハンス君にも。ミモロ、全部ひとりで食べちゃダメ。ハンス君と半分こね。

「こういう雰囲気って素敵だね~」と、ハンス君は、レストランの庭の景色がお気に入りに…。「そうね~」といいながらも、デザートに夢中のミモロは、上の空。

「こういう雰囲気って素敵だね~」と、ハンス君は、レストランの庭の景色がお気に入りに…。「そうね~」といいながらも、デザートに夢中のミモロは、上の空。 「どこ行くの?」と慌ててミモロも芝生の上に。

「どこ行くの?」と慌ててミモロも芝生の上に。