昨日は中国の存在感が増すばかりの現象を追いました。今日は中国の国としてのありようについて、最近読んだ本を紹介しながら、つらつら考えてみたいと思います(「二十世紀をどう見るか」野田宣夫著)。

孫引きになりますが、近世中国の外交史を専門とした東洋史学者の矢野仁一氏は、「近代支那論」(大正12年)の中で、中国にはもともと国境の観念がない、何故なら中国は自らを「世界的帝国」とみなし、世界は全て中国の領土と心得ているから、と述べます。実際には、中国の政治の及ぶ範囲は限られていますが、中国人の観念からすれば、そのために生ずる境界は、「国境」ではなくて「邊疆」(=辺境、と言い換えると意味が変わってしまうのでしょうか)であって、その向こう側に別の国家の存在を認めない、と言うわけです。そして明確な国境を持つことが近代的な国家組織の必要条件であり、国境がないところに近代国家は成り立たない以上、国境というものを知らない中国は国家ではあり得ないと断じます。実際に、第一次大戦以後(矢野仁一氏の生きた時代)の中国は、いくつもの軍閥が割拠する一種の戦乱状態にありましたが、人民は戦争の脅威を感じて戦々恐々とした生活を送っていたかと言うと、そんなことはなく、むしろ政治家や軍閥の消長とは無縁なところで、どちらかと言うと切迫した気分なしに暮らしていました。これは、通常、欧米諸国や日本のように国家組織が完成している国では、いったん主権の存在が不分明になったり分裂したりすると、収拾不能な混乱に陥ることと比べると、その違いは明白です。こうして国家の組織が出来ていないところでは社会の進歩向上は期待できず、現に国家ではなく、将来も国家となる見込みが少ない中国の前途は「頗る失望すべきである」と診断しています。

こうした論説に対しては、時代背景に影響されているという批判はあり得るでしょう。野田氏も、確かに世界史上の帝国の境界は、古代のローマ帝国にせよ中世の神聖ローマ帝国にせよ、アメリカ西部開拓時代の「フロンティア」的に、あくまでも仮の停止線であって、事情が許せば前進するような性格のものだったと認めつつ、他方、矢野氏の時代は、明治維新後、半世紀を経て、日本が近代主権国家に変身を遂げ、第一次大戦で戦勝国となり、国際的にも五大列強の仲間入りをするに至った成功に対する高揚感を背景とする中国への優越意識が投影されていると述べておられます。

それはともかくとして、矢野氏の予想を半ば裏切る形で、中国は内戦状態を克服し、社会主義国家に生まれ変わりました。しかし、野田氏の見立ては、二十世紀の中国の歴史の中で、孫文、蒋介石、毛沢東の三人は、中国を欧米諸国や日本をモデルとして近代主権国家に仕立て上げようとして、ついに果たすことが出来ず、その努力は概ね徒労に終わった、とりわけ毛沢東の社会主義は、先進国並みに国家による社会の緊密な把握を目指した一風変った実験だったが、結局、経済の発展は阻害されてしまった、これに対して小平は、緊密な近代主権国家の実現を断念し、中国を孫文や蒋介石以前のルースな支配の形態に引き戻す道を選んだと言います。中国史における統一帝国の支配は、その中央集権的な官僚体制にもかかわらず、社会の底辺まで浸透することはなく、中央から下降する中国官僚制の支配は、常に地縁的あるいは血縁的なさまざまな勢力と妥協する形でしか行われ得ず、多くの腐敗も生んできたわけで、結局、中国史における国家は、一定の領土内の社会を完全に掌握し尽くすことなく、底辺の社会を、ある程度まで不定形で流動的な状態に置いたまま、その上に覆いかぶさる形で存在してきたに過ぎない、と敷衍されます。中国政府が究極的に関心をもっているのは、いまや秩序の保持と徴税でしかなく、国家のコントロールを後退させて社会の流動化を促しつつ、市場経済に移行していくのが小平の「改革・開放」路線である、これは蒋介石以前の混乱状態に復帰しかねない危険を孕んだ大きな賭けだけれども、しかし、ボーダレス化の時代においては、日本のような密度の高い国民国家の統治形態よりも強みを発揮するのではないか、と問題提起されています。

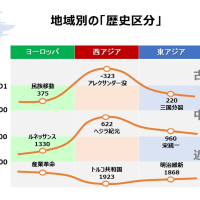

以上、紹介が長くなりました。野田氏による本書は、グローバル化の進展に伴い、人々の交流や接触が増大すると、世界の一元化をもたらすのではなく、むしろ文明間の違いについての意識が強められ、それぞれの文明への帰属意識を高めること(ハンチントン氏の「文明の衝突」)、そしてそれは各文明を基盤として中世的な「帝国」が復活する(ジャン-マリ・ゲーノ氏の「民主主義の終わり」)という「歴史の慣性」が働くのではないかという仮説のもとに、東アジアの歴史を振り返ったものでした(実は本書の前半では、在来型の凝縮度の高い国民国家が、グローバル化に対して不適応を起こし、支配形態が変容を迫られるもうひとつの方向性として、複数のエスニー(小民族集団)の連合体に再編されて行く状況を活写しますが、省略します)。興味がある方は、是非、手にとって頂きたいと思います。

中国のありようについては、孫文を支援した内田良平氏の「支那観」(大正2年)でも、「ただ個人の利益を追い求めて生活する者たちが構成する社会で、君主がいようがいまいが国土が異民族に乗っ取られようがまったく感知しない。ある日突然、国王が英や露、また仏、独、日、米その他となっても一向に構わない。井戸を穿って飲み、田を耕して食らえれば、もうそれだけでよく、皇帝には一切関わりはない」などと述べられています。こうした度重なる政権交代で、中国の民衆は金以外に信じるものはないという見方は、私たちにも目新しいものではありませんし、中華思想も、東アジアにおける文化的優位性の中で論じられて来ましたが、それが国家観として、あるいは帝国論として提示されているのが、私には新鮮に映りました。こうした見方は、大正時代に限ったことではなく、現代も、単にコミンテルンの鎧を纏い、あるいはその戦略を振りかざしていますが、本質は変らないのではないか・・・というのは、尖閣諸島や南沙諸島を含む東・南シナ海へのこだわりだけではなく、朝鮮半島へのコミットメントや、台湾やチベットを核心的利益と言ってはばからない倣岸さからも明らかでしょう。先日の米中会談を見ていると、欧米をはじめとする国際社会に対しては、まがりなりにも国際ルールに乗っかるかのように見せかけながら、新興国を理由として、あるいは個々の国の事情を持ち出して、時間稼ぎしつつ、他方、東アジアにおいては、昔ながらの中華思想、あるいは帝国観が牙を剥き、日本はその濁流に呑み込まれるのではないか・・・そんな危機感を覚えてしまいます。

孫引きになりますが、近世中国の外交史を専門とした東洋史学者の矢野仁一氏は、「近代支那論」(大正12年)の中で、中国にはもともと国境の観念がない、何故なら中国は自らを「世界的帝国」とみなし、世界は全て中国の領土と心得ているから、と述べます。実際には、中国の政治の及ぶ範囲は限られていますが、中国人の観念からすれば、そのために生ずる境界は、「国境」ではなくて「邊疆」(=辺境、と言い換えると意味が変わってしまうのでしょうか)であって、その向こう側に別の国家の存在を認めない、と言うわけです。そして明確な国境を持つことが近代的な国家組織の必要条件であり、国境がないところに近代国家は成り立たない以上、国境というものを知らない中国は国家ではあり得ないと断じます。実際に、第一次大戦以後(矢野仁一氏の生きた時代)の中国は、いくつもの軍閥が割拠する一種の戦乱状態にありましたが、人民は戦争の脅威を感じて戦々恐々とした生活を送っていたかと言うと、そんなことはなく、むしろ政治家や軍閥の消長とは無縁なところで、どちらかと言うと切迫した気分なしに暮らしていました。これは、通常、欧米諸国や日本のように国家組織が完成している国では、いったん主権の存在が不分明になったり分裂したりすると、収拾不能な混乱に陥ることと比べると、その違いは明白です。こうして国家の組織が出来ていないところでは社会の進歩向上は期待できず、現に国家ではなく、将来も国家となる見込みが少ない中国の前途は「頗る失望すべきである」と診断しています。

こうした論説に対しては、時代背景に影響されているという批判はあり得るでしょう。野田氏も、確かに世界史上の帝国の境界は、古代のローマ帝国にせよ中世の神聖ローマ帝国にせよ、アメリカ西部開拓時代の「フロンティア」的に、あくまでも仮の停止線であって、事情が許せば前進するような性格のものだったと認めつつ、他方、矢野氏の時代は、明治維新後、半世紀を経て、日本が近代主権国家に変身を遂げ、第一次大戦で戦勝国となり、国際的にも五大列強の仲間入りをするに至った成功に対する高揚感を背景とする中国への優越意識が投影されていると述べておられます。

それはともかくとして、矢野氏の予想を半ば裏切る形で、中国は内戦状態を克服し、社会主義国家に生まれ変わりました。しかし、野田氏の見立ては、二十世紀の中国の歴史の中で、孫文、蒋介石、毛沢東の三人は、中国を欧米諸国や日本をモデルとして近代主権国家に仕立て上げようとして、ついに果たすことが出来ず、その努力は概ね徒労に終わった、とりわけ毛沢東の社会主義は、先進国並みに国家による社会の緊密な把握を目指した一風変った実験だったが、結局、経済の発展は阻害されてしまった、これに対して小平は、緊密な近代主権国家の実現を断念し、中国を孫文や蒋介石以前のルースな支配の形態に引き戻す道を選んだと言います。中国史における統一帝国の支配は、その中央集権的な官僚体制にもかかわらず、社会の底辺まで浸透することはなく、中央から下降する中国官僚制の支配は、常に地縁的あるいは血縁的なさまざまな勢力と妥協する形でしか行われ得ず、多くの腐敗も生んできたわけで、結局、中国史における国家は、一定の領土内の社会を完全に掌握し尽くすことなく、底辺の社会を、ある程度まで不定形で流動的な状態に置いたまま、その上に覆いかぶさる形で存在してきたに過ぎない、と敷衍されます。中国政府が究極的に関心をもっているのは、いまや秩序の保持と徴税でしかなく、国家のコントロールを後退させて社会の流動化を促しつつ、市場経済に移行していくのが小平の「改革・開放」路線である、これは蒋介石以前の混乱状態に復帰しかねない危険を孕んだ大きな賭けだけれども、しかし、ボーダレス化の時代においては、日本のような密度の高い国民国家の統治形態よりも強みを発揮するのではないか、と問題提起されています。

以上、紹介が長くなりました。野田氏による本書は、グローバル化の進展に伴い、人々の交流や接触が増大すると、世界の一元化をもたらすのではなく、むしろ文明間の違いについての意識が強められ、それぞれの文明への帰属意識を高めること(ハンチントン氏の「文明の衝突」)、そしてそれは各文明を基盤として中世的な「帝国」が復活する(ジャン-マリ・ゲーノ氏の「民主主義の終わり」)という「歴史の慣性」が働くのではないかという仮説のもとに、東アジアの歴史を振り返ったものでした(実は本書の前半では、在来型の凝縮度の高い国民国家が、グローバル化に対して不適応を起こし、支配形態が変容を迫られるもうひとつの方向性として、複数のエスニー(小民族集団)の連合体に再編されて行く状況を活写しますが、省略します)。興味がある方は、是非、手にとって頂きたいと思います。

中国のありようについては、孫文を支援した内田良平氏の「支那観」(大正2年)でも、「ただ個人の利益を追い求めて生活する者たちが構成する社会で、君主がいようがいまいが国土が異民族に乗っ取られようがまったく感知しない。ある日突然、国王が英や露、また仏、独、日、米その他となっても一向に構わない。井戸を穿って飲み、田を耕して食らえれば、もうそれだけでよく、皇帝には一切関わりはない」などと述べられています。こうした度重なる政権交代で、中国の民衆は金以外に信じるものはないという見方は、私たちにも目新しいものではありませんし、中華思想も、東アジアにおける文化的優位性の中で論じられて来ましたが、それが国家観として、あるいは帝国論として提示されているのが、私には新鮮に映りました。こうした見方は、大正時代に限ったことではなく、現代も、単にコミンテルンの鎧を纏い、あるいはその戦略を振りかざしていますが、本質は変らないのではないか・・・というのは、尖閣諸島や南沙諸島を含む東・南シナ海へのこだわりだけではなく、朝鮮半島へのコミットメントや、台湾やチベットを核心的利益と言ってはばからない倣岸さからも明らかでしょう。先日の米中会談を見ていると、欧米をはじめとする国際社会に対しては、まがりなりにも国際ルールに乗っかるかのように見せかけながら、新興国を理由として、あるいは個々の国の事情を持ち出して、時間稼ぎしつつ、他方、東アジアにおいては、昔ながらの中華思想、あるいは帝国観が牙を剥き、日本はその濁流に呑み込まれるのではないか・・・そんな危機感を覚えてしまいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます