九つの泣きべそ人形/アン・ペロウスキー・文 チャールス・ミコライカ・絵 いわた みみ・訳/ほるぷ出版/1982年

ポーランドの昔話をアメリカの方が再話しています。

ひどいときは朝から晩まで泣きやまない坊やに困ったお母さんは、通りがかったおばあさんに相談します。

するとおばあさんから、古着のそでで九つの人形を作り、だれにもみつからないように通りかかる荷馬車へ投げ込むように教えられ、次の日に実行します。

自分の坊やは泣かないようになりますが、投げ込まれた人の赤ちゃんは火のついたように泣き始めます。

こまった九人の母親が相談していると、またそこにおばあさんが通りかかります。

母親たちは、おばあさんにごちそうしてから、助けてくれるようお願いします。

すると、おばあさんは、古着のそでを切って、さらに八つの人形を作り、通りかかる人に、こっそり人形を渡すようにすれば赤ん坊は泣き止むだろうとアドバイスします。

できあがったのは81の泣きべそ人形。

この泣きべそ人形をなげこまれた一人に最初のお母さんがいました。

坊やがまた泣き始めたとき、クッキーをあげようとかごに手をのばすと、かごのなかには九つに泣きべそ人形がはいっていました。

悩みのタネがもどってきたとなげいていると、おばあさんがやってきて、九つの泣きべそ人形を川へ流すようにいいます。

そのとおりにして家にかえってみると、坊やはにこにこご機嫌でとびはねていました。

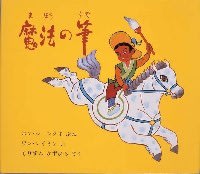

ウクライナ地方に古くから伝わる手法と、ポーランドの切り絵の技法で描かれている絵は、味わい深いものになっています。

泣きべそ人形が投げ入れられた大工さん。荷馬車に乗ってパイプをくわえ、肩からさげたバックには金づち、スケール、そして馬車の上にはペンキ、さらにうしろにはランプがつりさげられています。

民族衣装もカラフルです。

ここにでてくるおばあさん、どんな悩みもひきうけるという評判ですが、格好はみすぼらしく、泣きべそ人形の後始末に大忙しそうですよ。