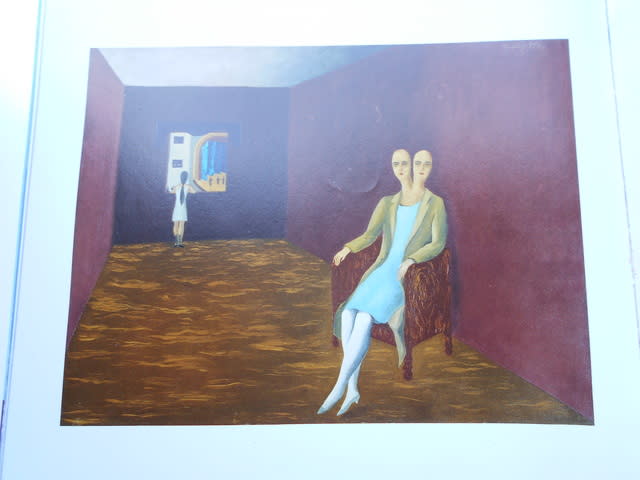

『桟敷席』

ここはどんな場所なのだろう、床は少し傾げており、土色なのに波打っている。地面と水上の混合…ありえない質感である。

壁もフラットで茶色・・・地の底だろうか。しかし部屋の奥の少女は階下の劇場(演奏)を見ているように見える。桟敷席の向こうにも同じような窓(桟敷席)の設えがある。桟敷席は人物に対しかなり広い、無限とも思える開口である。

少女と双頭の奇妙な人物との関係は何だろう。双頭の人物は二人が一人に融解しているようでもある。ブルーのワンピース(女)ベージュのコート(男)、白い脚(女)、禿げ頭(男)・・・。

少女の背後には融解しかかった男女、両親が背後霊として守り、佇んでいるのではないか。

床は波打ち、液体のようであり、室内は茶系である。少女の血涙・・・長い時間の経過で鮮血が酸化し果てたのかもしれない。

桟敷席は地底のようでもあり水上でもあり、劇場(現世)を見下ろす天上でもある。現世の物理感覚の通用しない世界で少女は現世を覗き見、執着している。

少女の髪の長さはその時間の経過であり、少女は時間を遡っている女人かも知れない。この光景を夢想し描いた人物はこの画の手前にいる。この関係の断絶、行き来不能の時空である。

写真は『マグリット展』図録より

波から来る光の網が、底の白い磐の上で美しくゆらゆらのびたりちゞんだりしました。

波はハと読んで、破。

来るはライと読んで、頼。

光はコウと読んで、講。

網はモウと読んで、亡。

底はテイと読んで、諦。

白いはハクと読んで、迫。

磐はバンと読んで、番。

上はショウと読んで、章。

美しくはビと読んで、備。

☆破(形を崩すこと)に頼る講(話)である。

亡(死)の諦(真理)に迫る。

番(組み合わせる)章(文章)は備(あらかじめ用意してある)。

いつもだしぬけに女中部屋のドアを握りこぶしでたたく音がします。ご注文の品を書きとめて、調理場へ走っていき、眠っている料理番の若者たちをゆり起し、注文の縞をのせた盆を女中部屋のドアの外へ置いておくのです。すると、従僕たちがもっていってくれます。まったく情けない仕事ですわ。

☆いつも不意に主題の作り話のもくろみを握りこぶしで打ちのめします。任命を口授して書き取らせ、教会へと走っていき、眠っている若い教徒たちを揺り起こし、任命の券を探るために主題の作り話を企ての外へ置くのです。それを下男が持っていきます。まったく悲しいことです。