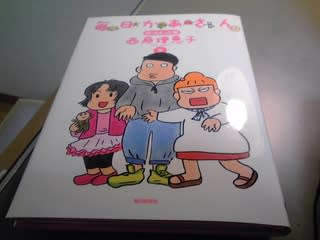

風邪をひいたので、「毎日かあさん9」をマルティヌーの「調理場のレビュー」を聴きながら読み飛ばす。

西原神は、大人よりも、子ども(というよりは犬レベルのそれ)と爺婆を出せば、読者が喜ぶということをよく知っている。

マルティヌーは、好きな作曲家だが、知性がありすぎるのか、ちょっとおフランスが入ってるところが眠くなる。おフランスなのに、下品な音響に関しては怖ろしい才能を持つシャルル・ミュンシュの指揮でもっと聴いてみたかった。彼の指揮する交響曲第6番は昔よく聴いた。

そういえば、マルティヌーの音響は、どこか藤田玄播先生の曲とも似ている。先生というのは、わたくしは一応、大学時代、藤田先生が音楽監督であった吹奏楽部に属していたからだ。その先生も先月末亡くなられた。先生の曲──「喜遊曲」や「吹奏楽のためのカンツォーネ」は聴くより吹く方がいい。豊かな響きが演奏者たちを包む曲である。「若人の心」はまだトロンボーンのポジションを覚えている……。(先生の代表曲である「天使ミカエルの嘆き」は、卒業後、別の団体で演奏を経験した……。マルティヌーの「ギルガメッシュ」に非常に似ていることを知ったのはこの頃だ。)

が、もっと一生懸命練習しておけばよかったと思う。文学と二足のわらじ状態だったわたくしは、あまり音楽の方に一生懸命だったとはいえなかったからだ。ただ、文学の方が下手するといたずらに時間を消費する活動であるのに対し、一瞬に賭ける緊張感を常に経験していたのはまだまだお子様であったわたくしにとっては意味のあることだったと思う。思春期の私はどうみてもそういった緊張感や頭脳の運動神経に問題があったからである。入試に様々失敗しても、勉強が何故うまく行かないのか私はまだ理由を体感していなかったわけだ。ほんとに、才能のない奴には、様々な教育が必要である。