いっぱいの星がべつべつに瞬いてゐる。オリオンがもう高くのぼってゐる。

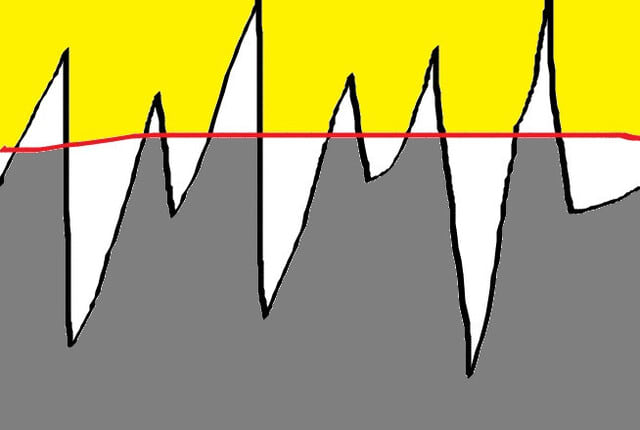

(どうだ。たいまつは立派だらう。松の木に映るとすごいだらう。そして、そうら、裾野と山が開けたぞ。はてな、山のてっぺんが何だか白光するやうだ。何か非常にもの凄い。雲かもしれない。おい、たいまつを一寸うしろへかくして見ろ。ホウ、雪だ、雪だ。雪だよ。雪が降ったのだ。やっぱりさっき雨が来たのだ。夢で見たのだ。雪だよ。)

空気はいまはすきとほり小さな鋭いかけらでできてゐる。その小さな小さなかけらが互にひどくぶっつかり合ひ、この燐光をつくるのだ。

オリオンその他の星座が送るほのあかり、中にすっくと雪をいたゞく山王が立ち黒い大地をひきゐながら今涯もない空間を静にめぐり過ぎるのだ。さあみんな、祈るのだぞ、まっすぐに立て。

(無上甚深微妙法 百千万劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如来第一義)

――宮沢賢治「柳沢」

とにかく、私の庭の朝顔は半年ぐらい咲いている。実に季節・時間の経過を無視している、永遠の今とか言う感じである。

しかし、いつのまにか新庄とか藤川が監督の世界に我々は住んでいるのである。まだ広島の監督が古葉さんみたいな世界が続いている気がしていたんだが。。

やがてゴリゴリする白縮緬の兵児帯などを袴着にまでしめさせて、祖父は一つのランプと一張りの繭紬の日傘とをもって国へ帰って来た。そのランプというものに燈を入れ、家内が揃ってそのまわりに坐っていると、玉蜀黍畑をこぎわけて「どっちだ」「どっちだ」と数人の村人が土を蹴立てて駆けつけて来た。火元はどっちだと消しに集ったので、明治初年の東北の深い夜の闇を一台のランプは只事ならぬ明るさで煌々と輝きわたった次第であった。得意の繭紬の蝙蝠傘も曾祖母はバテレンくさいと評した由。

――宮本百合子「明治のランプ」

寝不足でランプが回っていた。