吉田宿の旧街道近く、創業140年(明治9年の創業)の暖簾を掲げる

「みたらし団子」(餅菓子処 大正軒)の店先には、たまり醤油の焦げ

る良い匂いが漂っている。

行列の絶えない有名店らしく、店内には数人が順番待ちをしている。

一本欲しいところだが、行列に並ぶのは嫌だ。

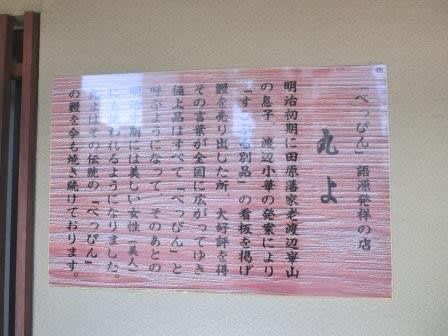

吉田宿の本陣が有った場所に立つ「鰻の丸よ」は、創業が百余年前と

言う、地元の老舗有名店である。

その店先に「べっぴん 語源発祥の店」と書かれた看板が貼られていた。

この店では明治初期、三河田原藩家老・渡辺崋山の息子、渡辺小華の発

案により「すこぶる別品」の看板を掲げ商ったところ大好評を得た。

その後この言葉が全国に広がり、極上品を「べっぴん」と呼ぶように

なり、明治中期には美しい女性を「べっぴんさん」と呼ぶようになった。

最も「別品」と言う言葉自体は江戸時代から有り、歌舞伎や文豪達の文

章の中などではよく使われていたらしい。

今日美人さんのことは「別嬪」と表記するようだ。

又本町にある菜飯田楽の店「きく宗」も、創業が文政年間と言うから、

200年余に渡って道行く人々に愛された食べ物である。

菜飯田楽というのは、豆腐に秘伝の味噌を付けて焼き上げた田楽と、細

かく刻んだ大根葉を混ぜ合わせた菜飯とともに食べる料理で、古くから

この地に伝わる名物である。

そう言えば、東の惣門前にあった、「八町もちや」も戦後に開業した

店らしいが、早々に売り切れてしまう、地元では超有名店と言う。

このように吉田宿の街道筋には昔から茶屋や、旅篭が軒を連ねていたと

言うだけに今日でも老舗の店が多く、食事処探しには困らない。(続)

にほんブログ村

にほんブログ村

「みたらし団子」(餅菓子処 大正軒)の店先には、たまり醤油の焦げ

る良い匂いが漂っている。

行列の絶えない有名店らしく、店内には数人が順番待ちをしている。

一本欲しいところだが、行列に並ぶのは嫌だ。

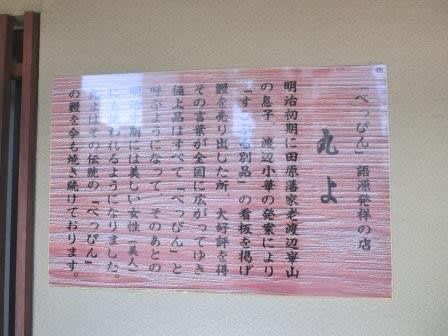

吉田宿の本陣が有った場所に立つ「鰻の丸よ」は、創業が百余年前と

言う、地元の老舗有名店である。

その店先に「べっぴん 語源発祥の店」と書かれた看板が貼られていた。

この店では明治初期、三河田原藩家老・渡辺崋山の息子、渡辺小華の発

案により「すこぶる別品」の看板を掲げ商ったところ大好評を得た。

その後この言葉が全国に広がり、極上品を「べっぴん」と呼ぶように

なり、明治中期には美しい女性を「べっぴんさん」と呼ぶようになった。

最も「別品」と言う言葉自体は江戸時代から有り、歌舞伎や文豪達の文

章の中などではよく使われていたらしい。

今日美人さんのことは「別嬪」と表記するようだ。

又本町にある菜飯田楽の店「きく宗」も、創業が文政年間と言うから、

200年余に渡って道行く人々に愛された食べ物である。

菜飯田楽というのは、豆腐に秘伝の味噌を付けて焼き上げた田楽と、細

かく刻んだ大根葉を混ぜ合わせた菜飯とともに食べる料理で、古くから

この地に伝わる名物である。

そう言えば、東の惣門前にあった、「八町もちや」も戦後に開業した

店らしいが、早々に売り切れてしまう、地元では超有名店と言う。

このように吉田宿の街道筋には昔から茶屋や、旅篭が軒を連ねていたと

言うだけに今日でも老舗の店が多く、食事処探しには困らない。(続)