下津井は児島半島南端の古くからの港町である。

昔から、北前船を初めとする諸国の商船や、参勤交代の西国大名の船、

金毘羅往来の船などが発着する「風待ち、塩待ちの湊」として栄えた。

蝦夷地で捕獲されたニシンは、ニシン油をとるため絞られ、不要にな

ったその絞り粕が当地に肥料として持ち込まれていたのだ。

古くからの湊ではあるが、穏やかな良港として本格的に栄えるのは、

江戸時代も中期以降の事らしい。

この頃になると町にはニシン蔵を擁した商家や廻船問屋が建ち、人々

も集まり、遊郭が軒を並べる繁栄を見るようになる。

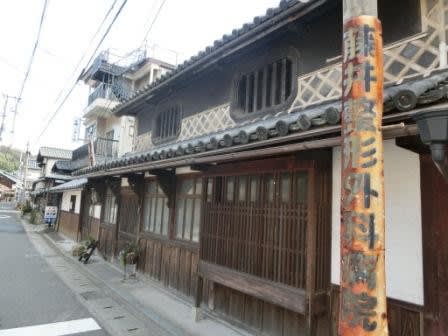

今でもその町並保存地区には、重厚な本瓦葺平入りで、海鼠壁や漆漆

喰塗りの建物が比較的多く残り、町屋や商家、遊郭等が軒を並べた古の

面影を色濃く見せていて、県の町並み保存地区に指定されている。

そんな町並みで目に付くのは、いくつかの共同井戸の存在である。

湊の繁栄と共に整備され、人々の生活用水として、井戸毎に使用する家

が決められ、厳しい管理が行われ、湊に出入する船にも提供されていた。

人々の生活を支えた井戸は、湊町繁栄の歴史の証として、倉敷市の史跡

の指定を受けている。

今日に残る商家の代表格が、明治時代の廻船問屋「高松屋」を修理・

復元した「むかし下津井資料館」である。

北前船との交易で莫大な財産を築いた、当時の繁栄を物語る巨大な屋

鋪郡で、その最大の特徴は「通り土間」にある。

これは建物の中を貫く通路のようなもので、表から裏まで抜けられる

ようになっている。

当時は、建物の奥にニシン蔵が建ち、このすぐ裏まで海が迫っていて、

湊に水揚げされたものが蔵に収まると同時に、ここを通り店先の荷置台

に出されていたという。(続)