江戸時代、一生に一度の念願が叶い「お伊勢さん」にお参りする。

折角だからその後、ついでに奈良や京都に立ち寄り古い都を見物する。

更に足を延ばし本願の四国の「金比羅さん」にお参りする。

これは、当時の人々にとっては、夢であり大きな願でもあった。

この風習を「両参り」と言って、大層の流行を見た時期があった。

ただ「お伊勢さん」の後に立寄るのは、何も「金比羅さん」だけとは

限らなかったようだ。

例えば帰路を東海道にとるなら近江の「多賀大社」や、尾張の「熱田

神宮」にお参りする。西国街道なら「由加さん」や更に足を延ばし「出

雲大社」など、中山道に向うなら信濃の「善光寺」に立寄る等だ。

あの十返舎一九の「東海道中膝栗毛」で描かれる、弥次さん北さんも

旅の主たる目的は「お伊勢参り」である。

東海道で珍道中を繰返し、途中の社寺には見向きもしなかった二人でも、

日本総鎮守であ有るここでは御裳濯川で身を清める殊勝さを見せている。

参拝を済ませ、大和街道で奈良に立ち寄り宇治へ、さらに伏見に出て

伏見稲荷に詣で「両参り」を果たし、その後は京都の見物である。

こうして所謂「両参り」と言われる風習が庶民の間に広がりだすと、

わざわざ遠くの「お伊勢さん」まで出かけなくとも(行けなくても)、

身近なところで「両参り」を叶えようとする動きも出始めてくる。

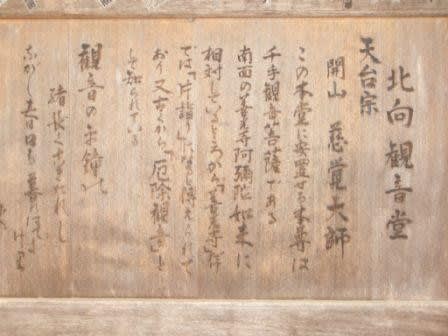

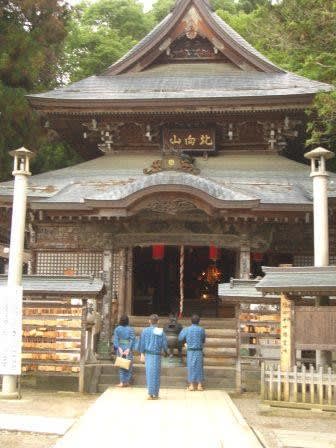

例えば長野の善光寺には、別所温泉の北向観音との両参りがある。

島根の出雲大社(大黒様)なら、美保神社(恵比寿様)等がそれだ。

岡山までは、「由加さん」と、四国の「金比羅さん」もある。

これらの習慣は、今日でも連綿と続けられているようだ。(続)

(写真:長野・善光寺と別所温泉・北向き観音)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます