昨日はだるま祭り最終日。言い伝え通り、雨が降ったけれど、風がとても強くて冷たい雨。今日も風が強く、あちこちで屋根が飛ばされ消防車が走り回っていた。

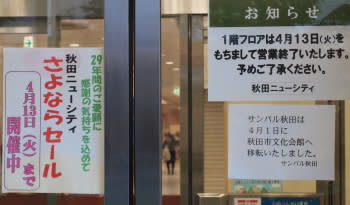

そんな中、だるま祭り会場そばにある、秋田市大町の「秋田ニューシティ」が13日をもってテナントの営業をすべて終了。近日中に事務所なども退去し、29年の歴史に幕を閉じる。

開店当初はもっと濃い色だったはずだが、白っぽく塗り直された

開店当初はもっと濃い色だったはずだが、白っぽく塗り直された

簡単にニューシティの歴史をまとめると、

1981(昭和56)年にダイエー秋田店を核テナントとしてオープンした、地下1階・地上5階の商業ビル。老舗呉服店が発祥で秋田経済界の重鎮である「辻兵(つじひょう)」系列の所有で、建物は途中から日本生命の所有になった。

2002年、ダイエーグループの経営不振に伴い、秋田店が閉店。以後、食品スーパーなどテナントの出入りが繰り返され、最近は一部フロアが閉鎖されてオフィスや秋田市中央公民館が入居していた。

日本生命との関係があったらしく、これ以上の存続をしないこととし、4月での全館閉鎖(当初3月末だったがだるま祭りに合わせて延長)を決定。解体されるようだが跡地利用は未定とのこと。

※建物の名称としては「秋田ニューシティ」、運営会社名は「秋田大町ニューシテー(旧秋田ニューシテー)」だそうで、「ニューシティー」の表記は間違い。本記事では、主に建物のことを扱うので「ニューシティ」と表記します。

最後は1階だけで営業していた

最後は1階だけで営業していた

ニューシティ閉鎖は、イトーヨーカドー秋田店閉店とともに、秋田市中心市街地の衰退の象徴として報道などでは扱われている。

でも、そのわりには、あまり市民の関心がない(例えば扱っているブログの数など)ようにも思う。秋田市中心市街地の賑わいなど“過去の栄光”になってしまったことの象徴なのか…

以下は個人的な思い出です。

我が家はニューシティの徒歩圏内にあり、僕が物心ついた頃にオープンしたこともあり、非常になじみ深い存在だった。

駅前や広小路には、ジャスコ(今のフォーラス)、イトーヨーカドー、協働社(今のベルドゥムール・ランドマーク秋田の場所)などがあったし、旭川を越えた大町側(=ニューシティの向かい)にも「本金(現在は駅前に移転し秋田西武)」や「名店街(1985年に閉店)」といった商業施設があったが、ニューシティは大町にとっては今までにない形態の店舗だった。

開店当初は秋田では珍しかったディッパーダン(1階。今はサティや駅にあるけれど)、イタリアントマト(地階と2階)、ミスタードーナツ(隣接地。秋田市内では2店目?)をはじめ、レストラン街・ゲームセンター(5階)、家電売場・書店・レコード店(4階)、ドムドムハンバーガーなどのフードコート(地階)もあり、なんでも揃っていた。そして「ダイエー」という、総合スーパー自体が目新しかった。ダイエー商品にはずいぶんお世話になった。

子どもの僕にとっては、こんな身近に、こんなものができて、タマゲタものだ。テレビで当時の映像を見ても、賑わっていたのは間違いない。【16日追記】1日2万人が来店した日があったそうだ。

北東角の交差点に面した2台のエレベーター

北東角の交差点に面した2台のエレベーター

日立製24人乗り×2台のエレベーターは、この当時建設の商業施設に多い、ドアと反対側が外に向いたガラス張りのタイプ(秋田駅前のフォーラスやヨーカドーも同タイプ)。

外から見ると、2台の動作が見えておもしろいし、飾りの電飾が付いていてきれい

外から見ると、2台の動作が見えておもしろいし、飾りの電飾が付いていてきれい

今から考えると信じられないが、ニューシティ開店当初は、“エレベーターガール”が乗っていた。

インフォメーションカウンターのお姉さん(近年とは違う赤い制服?)が交代で乗っていたはず。カゴ内の階数ボタンの下の鍵付きのフタの中に、専用の操作盤があり(今も残っている)それを操作していたが、客が側面にある車椅子用の階数ボタンを押すと「そちらのボタンはナントカカントカでございまして、うんぬん」と説明&怒られたものだ。当時は、車椅子対応のエレベーターがまだ出始めだったはずだが、そんなにお説教しなくたって…と思ったものだ(ドアの開放時間が延長されたり、もう1台との協調運転に支障が出るのかもしれないけれど)。

※1988年の秋田市営バスの冊子時刻表に掲載された、ニューシティの広告はこの記事後半。

1階の吹き抜けの広場にあった時計が毎正時にキンキン鳴っていたことや小学校2年生の時、開店前の時間に社会科見学に来たのも思い出。

今でも、だるま祭りやヤートセ秋田祭、竿燈まつりなどイベント時は賑わう大町だが、昔はいつも賑やかだった。

大町に、秋田市中心市街地に、あの賑わいがよみがえるのだろうか。

今日のニューシティ。この出入口は閉鎖されていた

今日のニューシティ。この出入口は閉鎖されていた

今日のところ、上階のオフィスは営業していたようで、エレベータ側の出入口は開放され、エレベーターも動き、なぜか外周の照明も点き、客待ちタクシーもいた。まるで休業中のようで閉店してしまったという実感はまだない。

ついでに気になったのが、

・秋田駅前の元祖ファミレス「レストランニューたけや」跡。何やら工事している。事前に「春に改装の上、開店する予定」との掲示があったのだが、何になるんだろう。

・弘前駅前のダイエーがあった商業ビル「JoppaL(ジョッパル)」。弘前市の出資する3セクの経営破綻で、突然の閉鎖となり、今後は未定。先日の市長選では前副市長の新人が、現職を破って当選したが、どうなるのだろう。

そんな中、だるま祭り会場そばにある、秋田市大町の「秋田ニューシティ」が13日をもってテナントの営業をすべて終了。近日中に事務所なども退去し、29年の歴史に幕を閉じる。

開店当初はもっと濃い色だったはずだが、白っぽく塗り直された

開店当初はもっと濃い色だったはずだが、白っぽく塗り直された簡単にニューシティの歴史をまとめると、

1981(昭和56)年にダイエー秋田店を核テナントとしてオープンした、地下1階・地上5階の商業ビル。老舗呉服店が発祥で秋田経済界の重鎮である「辻兵(つじひょう)」系列の所有で、建物は途中から日本生命の所有になった。

2002年、ダイエーグループの経営不振に伴い、秋田店が閉店。以後、食品スーパーなどテナントの出入りが繰り返され、最近は一部フロアが閉鎖されてオフィスや秋田市中央公民館が入居していた。

日本生命との関係があったらしく、これ以上の存続をしないこととし、4月での全館閉鎖(当初3月末だったがだるま祭りに合わせて延長)を決定。解体されるようだが跡地利用は未定とのこと。

※建物の名称としては「秋田ニューシティ」、運営会社名は「秋田大町ニューシテー(旧秋田ニューシテー)」だそうで、「ニューシティー」の表記は間違い。本記事では、主に建物のことを扱うので「ニューシティ」と表記します。

最後は1階だけで営業していた

最後は1階だけで営業していたニューシティ閉鎖は、イトーヨーカドー秋田店閉店とともに、秋田市中心市街地の衰退の象徴として報道などでは扱われている。

でも、そのわりには、あまり市民の関心がない(例えば扱っているブログの数など)ようにも思う。秋田市中心市街地の賑わいなど“過去の栄光”になってしまったことの象徴なのか…

以下は個人的な思い出です。

我が家はニューシティの徒歩圏内にあり、僕が物心ついた頃にオープンしたこともあり、非常になじみ深い存在だった。

駅前や広小路には、ジャスコ(今のフォーラス)、イトーヨーカドー、協働社(今のベルドゥムール・ランドマーク秋田の場所)などがあったし、旭川を越えた大町側(=ニューシティの向かい)にも「本金(現在は駅前に移転し秋田西武)」や「名店街(1985年に閉店)」といった商業施設があったが、ニューシティは大町にとっては今までにない形態の店舗だった。

開店当初は秋田では珍しかったディッパーダン(1階。今はサティや駅にあるけれど)、イタリアントマト(地階と2階)、ミスタードーナツ(隣接地。秋田市内では2店目?)をはじめ、レストラン街・ゲームセンター(5階)、家電売場・書店・レコード店(4階)、ドムドムハンバーガーなどのフードコート(地階)もあり、なんでも揃っていた。そして「ダイエー」という、総合スーパー自体が目新しかった。ダイエー商品にはずいぶんお世話になった。

子どもの僕にとっては、こんな身近に、こんなものができて、タマゲタものだ。テレビで当時の映像を見ても、賑わっていたのは間違いない。【16日追記】1日2万人が来店した日があったそうだ。

北東角の交差点に面した2台のエレベーター

北東角の交差点に面した2台のエレベーター日立製24人乗り×2台のエレベーターは、この当時建設の商業施設に多い、ドアと反対側が外に向いたガラス張りのタイプ(秋田駅前のフォーラスやヨーカドーも同タイプ)。

外から見ると、2台の動作が見えておもしろいし、飾りの電飾が付いていてきれい

外から見ると、2台の動作が見えておもしろいし、飾りの電飾が付いていてきれい今から考えると信じられないが、ニューシティ開店当初は、“エレベーターガール”が乗っていた。

インフォメーションカウンターのお姉さん(近年とは違う赤い制服?)が交代で乗っていたはず。カゴ内の階数ボタンの下の鍵付きのフタの中に、専用の操作盤があり(今も残っている)それを操作していたが、客が側面にある車椅子用の階数ボタンを押すと「そちらのボタンはナントカカントカでございまして、うんぬん」と説明&怒られたものだ。当時は、車椅子対応のエレベーターがまだ出始めだったはずだが、そんなにお説教しなくたって…と思ったものだ(ドアの開放時間が延長されたり、もう1台との協調運転に支障が出るのかもしれないけれど)。

※1988年の秋田市営バスの冊子時刻表に掲載された、ニューシティの広告はこの記事後半。

1階の吹き抜けの広場にあった時計が毎正時にキンキン鳴っていたことや小学校2年生の時、開店前の時間に社会科見学に来たのも思い出。

今でも、だるま祭りやヤートセ秋田祭、竿燈まつりなどイベント時は賑わう大町だが、昔はいつも賑やかだった。

大町に、秋田市中心市街地に、あの賑わいがよみがえるのだろうか。

今日のニューシティ。この出入口は閉鎖されていた

今日のニューシティ。この出入口は閉鎖されていた今日のところ、上階のオフィスは営業していたようで、エレベータ側の出入口は開放され、エレベーターも動き、なぜか外周の照明も点き、客待ちタクシーもいた。まるで休業中のようで閉店してしまったという実感はまだない。

ついでに気になったのが、

・秋田駅前の元祖ファミレス「レストランニューたけや」跡。何やら工事している。事前に「春に改装の上、開店する予定」との掲示があったのだが、何になるんだろう。

・弘前駅前のダイエーがあった商業ビル「JoppaL(ジョッパル)」。弘前市の出資する3セクの経営破綻で、突然の閉鎖となり、今後は未定。先日の市長選では前副市長の新人が、現職を破って当選したが、どうなるのだろう。

旭南(馬口労町)の「刈穂橋」から見る太平山と旭川

旭南(馬口労町)の「刈穂橋」から見る太平山と旭川 ウミネコも川反へ避難

ウミネコも川反へ避難 右の垂れ幕は、やっと新しくなったが、左は「AD」のまま…

右の垂れ幕は、やっと新しくなったが、左は「AD」のまま… 神社前の通り

神社前の通り 神社

神社 移動中継車?(ラジオカー?)「ラジPAL」

移動中継車?(ラジオカー?)「ラジPAL」 ダルマさん

ダルマさん

2月25日。床面ができている

2月25日。床面ができている 3月14日。ホームから撮影

3月14日。ホームから撮影 4月7日。赤い矢印が既設部分との境界

4月7日。赤い矢印が既設部分との境界 大仙市の大曲駅

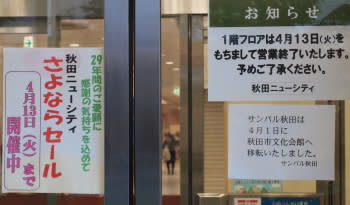

大仙市の大曲駅 ホーム配置略図(1番線は省略)。オレンジの矢印はとりあえず無視してください

ホーム配置略図(1番線は省略)。オレンジの矢印はとりあえず無視してください 車止めと乗換改札口

車止めと乗換改札口 この先で田沢湖線が盛岡方面へ右に分岐、まっすぐが奥羽本線秋田方面

この先で田沢湖線が盛岡方面へ右に分岐、まっすぐが奥羽本線秋田方面 ギリギリ

ギリギリ 新しい線路と建物!!!

新しい線路と建物!!! ほぼ同じ構造と思われる乗換改札口

ほぼ同じ構造と思われる乗換改札口

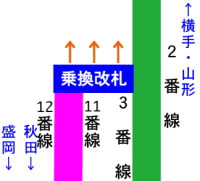

秋田駅南側にある、JR東日本秋田支社の建物

秋田駅南側にある、JR東日本秋田支社の建物 「秋田新幹線新型車両E6系いよいよデビュー」

「秋田新幹線新型車両E6系いよいよデビュー」 玄関脇の表示

玄関脇の表示

落花生みたいな形は高知県の地図?

落花生みたいな形は高知県の地図? バニラの粒が見える

バニラの粒が見える [粒入り]ですか

[粒入り]ですか バニラアイスよりも黄色い。ポタージュの色そのもの

バニラアイスよりも黄色い。ポタージュの色そのもの コーンの粒

コーンの粒 「きりたん」

「きりたん」 何の広告?

何の広告? 拡大。「ん」の下の空間に「ぽ」を書き加えたくなる~!

拡大。「ん」の下の空間に「ぽ」を書き加えたくなる~! その下りホーム

その下りホーム 「美人を育てる秋田米 あきたこまち」

「美人を育てる秋田米 あきたこまち」 「チーズケーキ風味」チーズケーキ風味のクリームをサンドしました。

「チーズケーキ風味」チーズケーキ風味のクリームをサンドしました。 4月発売の新製品はカラフル

4月発売の新製品はカラフル 「津軽りんごジャム」津軽りんご使用のジャムをサンドしました。

「津軽りんごジャム」津軽りんご使用のジャムをサンドしました。 ジャムがたっぷり

ジャムがたっぷり 「蔵王牛乳入りクリーム」蔵王牛乳入りクリームをサンドしました。(←この説明文は必要なの?)

「蔵王牛乳入りクリーム」蔵王牛乳入りクリームをサンドしました。(←この説明文は必要なの?) カスタード

カスタード 逆光ですが、新屋駅側から

逆光ですが、新屋駅側から 支所があった頃のほぼ同アングルの写真(再掲)

支所があった頃のほぼ同アングルの写真(再掲) 松の左が道路、右側が通路。通路はかなり広い

松の左が道路、右側が通路。通路はかなり広い 交番横から駅方向を振り返って

交番横から駅方向を振り返って 県道の交差点から市民サービスセンター・駅方向

県道の交差点から市民サービスセンター・駅方向 道路の左が栗田養護、右が秋田養護

道路の左が栗田養護、右が秋田養護

秋田養護学校

秋田養護学校 窓から駅前広場やはりまや通りのヤシ並木が見えた

窓から駅前広場やはりまや通りのヤシ並木が見えた ソメイヨシノと思われる桜がほぼ満開だった。高知市内より早い

ソメイヨシノと思われる桜がほぼ満開だった。高知市内より早い 松山から来た「いしづち」

松山から来た「いしづち」 真っ平ら!

真っ平ら!

ボウルが砥部焼(違う柄のものもあるらしい)どっかの居酒屋のトイレみたい

ボウルが砥部焼(違う柄のものもあるらしい)どっかの居酒屋のトイレみたい

これが乗ったバス

これが乗ったバス 明石海峡大橋を渡って本州へ

明石海峡大橋を渡って本州へ 舞子で降りたのは僕のほか2人だけ

舞子で降りたのは僕のほか2人だけ 高知市内にあったホームセンター

高知市内にあったホームセンター 「ホームセンターブリコ」!!

「ホームセンターブリコ」!! 川沿いに出た

川沿いに出た 南岸には花に囲まれた説明板

南岸には花に囲まれた説明板 川の中が33番地

川の中が33番地 「藁工(わらこう)倉庫」

「藁工(わらこう)倉庫」 地球33番地通りの信号機

地球33番地通りの信号機 寛永通宝!

寛永通宝! 秋田にもある、薄型のLED式歩行者用信号機

秋田にもある、薄型のLED式歩行者用信号機

「火災調査車」

「火災調査車」 隣に車がいたので見にくいけど、クジラが描かれていた

隣に車がいたので見にくいけど、クジラが描かれていた

来た!!!

来た!!! 夜になっても走っていた。屋根も真っ白できれい

夜になっても走っていた。屋根も真っ白できれい 駅前の国道32号線「はりまや通り」

駅前の国道32号線「はりまや通り」 現在は国道が通る

現在は国道が通る

イラストは、現在の橋のようだ

イラストは、現在の橋のようだ その交差点名は「はりまや交差点」

その交差点名は「はりまや交差点」 わざわざ「はりまや“交差点”」と表示している(ローマ字はHarimaya)

わざわざ「はりまや“交差点”」と表示している(ローマ字はHarimaya) はりまや通りの信号機

はりまや通りの信号機 お弁当箱タイプの薄型信号機も白(2009年7月製だったのでまだ新しい)。冷蔵庫みたい…

お弁当箱タイプの薄型信号機も白(2009年7月製だったのでまだ新しい)。冷蔵庫みたい… 駅前の信号機

駅前の信号機 この信号機は高松のほど光沢感がない気がする。ネイビーか

この信号機は高松のほど光沢感がない気がする。ネイビーか これは高松と同じに見える(メーカーは同じ)

これは高松と同じに見える(メーカーは同じ) 案内標識にも「T」

案内標識にも「T」 はりまや交差点の「H」

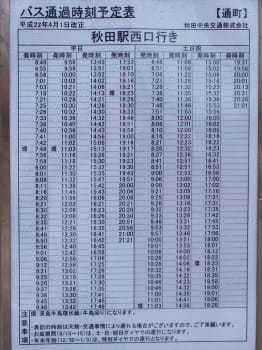

はりまや交差点の「H」 あれ? 時刻表が貼ってない?

あれ? 時刻表が貼ってない? なんと1枚にまとまっている!!!

なんと1枚にまとまっている!!! 角館行きの見慣れない形式のバス

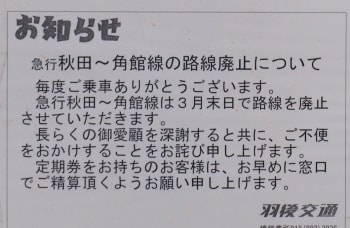

角館行きの見慣れない形式のバス 廃止の告知。「お知らせ」の文字がおもしろい(他の告知もこの書体だった)

廃止の告知。「お知らせ」の文字がおもしろい(他の告知もこの書体だった) これは見慣れたいすゞ製で、やはりどこかの中古車

これは見慣れたいすゞ製で、やはりどこかの中古車 左の門はそのまま。右はカーポートや敷石を撤去、舗装して駐車場になった

左の門はそのまま。右はカーポートや敷石を撤去、舗装して駐車場になった フェンス左が隣接する児童公園、右奥が園舎

フェンス左が隣接する児童公園、右奥が園舎 3月28日撮影

3月28日撮影

ゴクラクチョウカ(ストレリチア)

ゴクラクチョウカ(ストレリチア) いわゆる「クリスマスローズ」

いわゆる「クリスマスローズ」

これはコブシかな?

これはコブシかな? 桜・菜の花・サクラソウが咲いて、春、真っ盛り

桜・菜の花・サクラソウが咲いて、春、真っ盛り

牧野富太郎の銅像。柄の長いキノコ(?)を持っている

牧野富太郎の銅像。柄の長いキノコ(?)を持っている マンサク科「トサミズキ」の花

マンサク科「トサミズキ」の花

行きは前浜線、帰りは種崎線を利用

行きは前浜線、帰りは種崎線を利用 山の上にテレビ塔とお寺が見える

山の上にテレビ塔とお寺が見える 以後、ひらすら上るというか登る

以後、ひらすら上るというか登る

お寺のすぐ斜め向かいが牧野植物園の南門

お寺のすぐ斜め向かいが牧野植物園の南門 写真では撮りきれないが、斬新なデザイン

写真では撮りきれないが、斬新なデザイン 高知駅舎も手がけた、内藤廣による設計

高知駅舎も手がけた、内藤廣による設計 コブシ・モクレンや早咲きの桜が見頃だった

コブシ・モクレンや早咲きの桜が見頃だった

園内の通路(左右)と交わる、古めかしい石畳の道

園内の通路(左右)と交わる、古めかしい石畳の道

桜・ユキヤナギ・レンギョウ

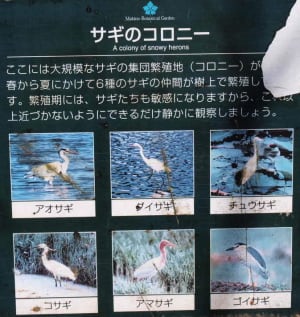

桜・ユキヤナギ・レンギョウ サギのコロニー(集団繁殖地・集団営巣地)が近くにある

サギのコロニー(集団繁殖地・集団営巣地)が近くにある 秋田市のコロニーよりは距離が遠い

秋田市のコロニーよりは距離が遠い