昨日の記事に続いて、閉店後のイトーヨーカドー秋田店についてです。

今日も午後、秋田駅前に行く機会があった。秋田駅側からヨーカドーのあったビルを見ると…

屋上の看板に人?!(右上)

屋上の看板に人?!(右上)

場所を変えると、

屋上看板の「7&i」のロゴマークを消していた!

屋上看板の「7&i」のロゴマークを消していた!

西側(旭川側)は既に真っ白で、この時は北側と南側が白くなりかけており、終わり次第東側に取りかかりそうな雰囲気だった。

それに、壁面最上部の「Ito Yokado」の赤い文字も撤去されて、跡が残るだけになっていた。

先に閉店したイトーヨーカドー富士店では、閉店後1か月ほど経って訪れた際、まだ看板がそのまま残っていた。

また、数年前、経年で色あせた秋田サティの看板をリニューアルした時は、足場を組んで、時間を掛けて作業を行っていた。

だから、ここも、しばらくは表示が残るのかと思っていたら、取りかかるのも、作業のスピードも思ったより早い。

富士店は閉店後の利用が未定だった(JAの所有物件で、現在は解体され更地になった模様)ので、ある意味“放置”されていたようだが、秋田店は所有者も違うし、12月1日にリニューアルしないといけないから、作業を急いだのだろう。

それにサティの看板は、文字部分が発光するタイプの看板なので、外から照明を当てるタイプのヨーカドーの看板とは作業のやり方が異なるのだろう。

職人技!

職人技!

それにしても、縄ばしごと命綱だけでぶら下がって作業するとはすごい。

拡大

拡大

白い部分が多いロゴだが、その部分も含めて端から順に、幅1メートルくらいのシール式の白いシートを貼り付けているようだ。

剥がした台紙を膝や足で抑えながら、シートがシワにならないようにヘラのようなもので伸ばしていた。丁寧な仕事で、地上でやるにしても大変そうな作業。

2005年のセブン&アイ・ホールディングス設立に伴い、屋上の看板など多くのロゴが、イトーヨーカドーのハトのマークから「7&i」に変更された。

今でも一部では従来のマークが使われており、秋田店では、外周(買物広場バス停側、宝くじ売場横)の照明を兼ねたような小さな看板に残っていた。

閉店前と閉店後

閉店前と閉店後

それも、もう白くなっていた。

西側・北側などの壁面、玄関の上、一部ドアなどには、まだロゴ(7&i、“Ito Yokado”や“イトーヨーカドー”)が残っていた。

店内では引き続き退去作業が行われていたようで、照明が点いているばかりか、エスカレーターも動いているのが見えた。もったいないよ。止めたら?(エレベーターは1階で止まりドアが開いていたので、そこから覗いた)

2階ぽぽろーど側の出入口

2階ぽぽろーど側の出入口

昨日同様、ここだけは、「イトーヨーカドー」ロゴや入り口上部の照明が点灯している。

明日とあさって、2500人規模の「全国自治体病院学会」が行われるためか、人通りは多い。

昨日も少し触れた、12月1日にリニューアルオープンすることを告げる看板。

ビルの名が「フォンテAKITA」になることは触れておらず、地下に「ザ・ガーデン自由が丘SEIBU」が入ることがメインの告知。

「高質食品スーパーマーケット「ザ・ガーデン 自由が丘」SEIBU」とある

「高質食品スーパーマーケット「ザ・ガーデン 自由が丘」SEIBU」とある

「高質食品スーパーマーケット」は、いちおうそういう触れ込みのようなのでいいとして、改めて考えると、店名のカギカッコの外に「SEIBU」があるのが、取ってつけたようでヘンな感じ。何で「西武の隣のビルの地下」なのに、「SEIBU」をくっつけるのだろう。

そして、シェルガーデンが経営するスーパーで既存の首都圏18店舗の「ザ・ガーデン 自由が丘」(SEIBUがつかない“元祖”)や、西武渋谷店地下の「THE GARDEN+PLUS」との違いは何なんだろう?

「ザ・ガーデン 自由が丘」SEIBUのロゴマークも決まったらしい。

これ

これ

下に西武のロゴが入っているだけでなく、それ以外にも従来のザ・ガーデンのロゴとは微妙に違うようだ。(既存の2ブランドのロゴは「シェルガーデン」の公式サイトでご覧ください)

緑の色合いがそれぞれ異なるし、白いラインの位置・本数・向きが元祖「ザ・ガーデン 自由が丘」とは異なる(PLUSとSEIBUは同じ)。

さらに元祖ザ・ガーデンは緑一色のロゴだが、PLUSとSEIBUでは、最下部が帯状にオレンジ色になっている。

そういえば、1階西側には「セブン銀行」のATM2台があったが、それも使えなくなった。

同行サイトのATM検索を見ると、秋田県内に設置されているのは野村證券秋田支店の2台だけになってしまった。ヨーカドーとセブンイレブンがない、いくつかの県と並んで、全国最小の設置台数だ。

秋田銀行の出金が無料でできたためか利用者は結構いたし、僕はネット銀行の入出金に重宝していた。野村證券も秋田駅のすぐ近くで土日も稼働するとはいえ、なんとなく行きづらいんだよね。ザ・ガーデンや西武の中にでも復活設置してくれないかなー

※続きはこちら

今日も午後、秋田駅前に行く機会があった。秋田駅側からヨーカドーのあったビルを見ると…

屋上の看板に人?!(右上)

屋上の看板に人?!(右上)場所を変えると、

屋上看板の「7&i」のロゴマークを消していた!

屋上看板の「7&i」のロゴマークを消していた!西側(旭川側)は既に真っ白で、この時は北側と南側が白くなりかけており、終わり次第東側に取りかかりそうな雰囲気だった。

それに、壁面最上部の「Ito Yokado」の赤い文字も撤去されて、跡が残るだけになっていた。

先に閉店したイトーヨーカドー富士店では、閉店後1か月ほど経って訪れた際、まだ看板がそのまま残っていた。

また、数年前、経年で色あせた秋田サティの看板をリニューアルした時は、足場を組んで、時間を掛けて作業を行っていた。

だから、ここも、しばらくは表示が残るのかと思っていたら、取りかかるのも、作業のスピードも思ったより早い。

富士店は閉店後の利用が未定だった(JAの所有物件で、現在は解体され更地になった模様)ので、ある意味“放置”されていたようだが、秋田店は所有者も違うし、12月1日にリニューアルしないといけないから、作業を急いだのだろう。

それにサティの看板は、文字部分が発光するタイプの看板なので、外から照明を当てるタイプのヨーカドーの看板とは作業のやり方が異なるのだろう。

職人技!

職人技!それにしても、縄ばしごと命綱だけでぶら下がって作業するとはすごい。

拡大

拡大白い部分が多いロゴだが、その部分も含めて端から順に、幅1メートルくらいのシール式の白いシートを貼り付けているようだ。

剥がした台紙を膝や足で抑えながら、シートがシワにならないようにヘラのようなもので伸ばしていた。丁寧な仕事で、地上でやるにしても大変そうな作業。

2005年のセブン&アイ・ホールディングス設立に伴い、屋上の看板など多くのロゴが、イトーヨーカドーのハトのマークから「7&i」に変更された。

今でも一部では従来のマークが使われており、秋田店では、外周(買物広場バス停側、宝くじ売場横)の照明を兼ねたような小さな看板に残っていた。

閉店前と閉店後

閉店前と閉店後それも、もう白くなっていた。

西側・北側などの壁面、玄関の上、一部ドアなどには、まだロゴ(7&i、“Ito Yokado”や“イトーヨーカドー”)が残っていた。

店内では引き続き退去作業が行われていたようで、照明が点いているばかりか、エスカレーターも動いているのが見えた。もったいないよ。止めたら?(エレベーターは1階で止まりドアが開いていたので、そこから覗いた)

2階ぽぽろーど側の出入口

2階ぽぽろーど側の出入口昨日同様、ここだけは、「イトーヨーカドー」ロゴや入り口上部の照明が点灯している。

明日とあさって、2500人規模の「全国自治体病院学会」が行われるためか、人通りは多い。

昨日も少し触れた、12月1日にリニューアルオープンすることを告げる看板。

ビルの名が「フォンテAKITA」になることは触れておらず、地下に「ザ・ガーデン自由が丘SEIBU」が入ることがメインの告知。

「高質食品スーパーマーケット「ザ・ガーデン 自由が丘」SEIBU」とある

「高質食品スーパーマーケット「ザ・ガーデン 自由が丘」SEIBU」とある「高質食品スーパーマーケット」は、いちおうそういう触れ込みのようなのでいいとして、改めて考えると、店名のカギカッコの外に「SEIBU」があるのが、取ってつけたようでヘンな感じ。何で「西武の隣のビルの地下」なのに、「SEIBU」をくっつけるのだろう。

そして、シェルガーデンが経営するスーパーで既存の首都圏18店舗の「ザ・ガーデン 自由が丘」(SEIBUがつかない“元祖”)や、西武渋谷店地下の「THE GARDEN+PLUS」との違いは何なんだろう?

「ザ・ガーデン 自由が丘」SEIBUのロゴマークも決まったらしい。

これ

これ下に西武のロゴが入っているだけでなく、それ以外にも従来のザ・ガーデンのロゴとは微妙に違うようだ。(既存の2ブランドのロゴは「シェルガーデン」の公式サイトでご覧ください)

緑の色合いがそれぞれ異なるし、白いラインの位置・本数・向きが元祖「ザ・ガーデン 自由が丘」とは異なる(PLUSとSEIBUは同じ)。

さらに元祖ザ・ガーデンは緑一色のロゴだが、PLUSとSEIBUでは、最下部が帯状にオレンジ色になっている。

そういえば、1階西側には「セブン銀行」のATM2台があったが、それも使えなくなった。

同行サイトのATM検索を見ると、秋田県内に設置されているのは野村證券秋田支店の2台だけになってしまった。ヨーカドーとセブンイレブンがない、いくつかの県と並んで、全国最小の設置台数だ。

秋田銀行の出金が無料でできたためか利用者は結構いたし、僕はネット銀行の入出金に重宝していた。野村證券も秋田駅のすぐ近くで土日も稼働するとはいえ、なんとなく行きづらいんだよね。ザ・ガーデンや西武の中にでも復活設置してくれないかなー

※続きはこちら

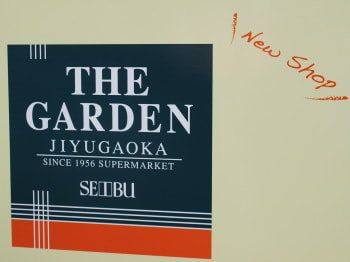

(再掲)以前の掲示

(再掲)以前の掲示 新しい掲示

新しい掲示 (再掲)富士店にあった掲示

(再掲)富士店にあった掲示 青森県のイトーヨーカドー弘前店!

青森県のイトーヨーカドー弘前店!

駅直結のビルなんだからね

駅直結のビルなんだからね 大屋根下

大屋根下 ぽぽろーど側

ぽぽろーど側 「イトーヨーカドー」ロゴを剥がしていた

「イトーヨーカドー」ロゴを剥がしていた ぽぽろーどを駅寄りに進んだ所

ぽぽろーどを駅寄りに進んだ所

三重交通も窓ガラスの最前部・最下部(赤丸)

三重交通も窓ガラスの最前部・最下部(赤丸)

会員章がない?!

会員章がない?! 窓の下というか、タイヤの上のボディに貼っている

窓の下というか、タイヤの上のボディに貼っている 「日本バス協会」分裂?!

「日本バス協会」分裂?! 秋田車両センターの門。右の草が茂っているのは跨線橋の盛り土

秋田車両センターの門。右の草が茂っているのは跨線橋の盛り土 上が荒巻跨線橋

上が荒巻跨線橋 センター北側・秋田駅方向は非公開

センター北側・秋田駅方向は非公開 南側は屋根のある建物

南側は屋根のある建物

こまちと五能線!

こまちと五能線! まずは新幹線の方

まずは新幹線の方 台車(車輪)

台車(車輪) その手前に

その手前に 近くで見られたけど

近くで見られたけど

右は奥羽・羽越本線の普通列車用の701系電車

右は奥羽・羽越本線の普通列車用の701系電車

「フレッシュランチ ペッパーポテト」 137円(から2割引)

「フレッシュランチ ペッパーポテト」 137円(から2割引) 栄養成分表示があった!

栄養成分表示があった! コショウの粒が見える

コショウの粒が見える 「フレッシュランチ マロン」 特売で98円

「フレッシュランチ マロン」 特売で98円 栄養成分表示

栄養成分表示 ペースト状

ペースト状 太平川沿いにある秋田サティ

太平川沿いにある秋田サティ 「MYCAL」「SATY」どちらも消えることになる

「MYCAL」「SATY」どちらも消えることになる

ジャスコとサティのレシート

ジャスコとサティのレシート ジャスコ土崎港店。隠れているけど屋上はかなり前から「AEON」になっている

ジャスコ土崎港店。隠れているけど屋上はかなり前から「AEON」になっている 秋田サティ

秋田サティ 「サティ前」バス停もある

「サティ前」バス停もある 秋田サティの看板。数年前に塗り替えられたばかりのはず

秋田サティの看板。数年前に塗り替えられたばかりのはず 墓地の松

墓地の松 少しだけ緑の葉が付いている

少しだけ緑の葉が付いている 多くの葉が落ち、残った葉は枯れている

多くの葉が落ち、残った葉は枯れている 一丁目橋から

一丁目橋から 作業中

作業中 かなりスッキリ

かなりスッキリ

「たけやフレッシュランチ 横手やきそば風」 168円

「たけやフレッシュランチ 横手やきそば風」 168円 B級グルメのロゴとフレッシュランチのキャラクター

B級グルメのロゴとフレッシュランチのキャラクター なるほど

なるほど 裏面に栄養成分表示があった

裏面に栄養成分表示があった 飯島地区

飯島地区 刈り取られた跡から伸びた芽。「ひこばえ」ってやつ

刈り取られた跡から伸びた芽。「ひこばえ」ってやつ 「稲田を渡る風」なんてタイトルを付けたくなる

「稲田を渡る風」なんてタイトルを付けたくなる 「輝く稲」

「輝く稲」 かかしがいた。珍しい

かかしがいた。珍しい まだ真っ赤じゃないけど赤トンボ

まだ真っ赤じゃないけど赤トンボ バッタ

バッタ 「めんこいな」という味のある文字の札(トンボが止まってる)

「めんこいな」という味のある文字の札(トンボが止まってる) 9月中旬撮影

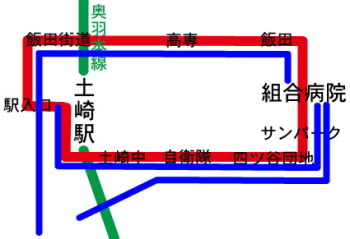

9月中旬撮影 大雑把なルート(赤線)の略図です

大雑把なルート(赤線)の略図です 外回り

外回り 内回り

内回り 赤が循環線、青が既存路線

赤が循環線、青が既存路線 きれいになった土崎駅前のバス乗り場

きれいになった土崎駅前のバス乗り場 見慣れぬ記号が

見慣れぬ記号が 土崎駅入口バス停周辺図 青線が既存路線、赤線が土崎駅発着路線

土崎駅入口バス停周辺図 青線が既存路線、赤線が土崎駅発着路線 新設されたバス停

新設されたバス停 新国道経由土崎駅行き

新国道経由土崎駅行き 後部の表示は「土 崎 駅」だけ。経由地を入れてほしい

後部の表示は「土 崎 駅」だけ。経由地を入れてほしい 土崎の旧道に入らないセリオン行きでも結構乗客がいる

土崎の旧道に入らないセリオン行きでも結構乗客がいる 交通公社前バス停の時刻表

交通公社前バス停の時刻表