JR東日本秋田支社管内に2つの新車両が投入される計画ことが、5月中旬に本社から発表された。

うち1つは想像の範囲内で別段驚かなかったし、マスコミでも報道されたのでご存知のかたも多いことだろう。

ところが、もう1つは、唐突で少々分かりづらいもので、しかも秋田の(青森でも?)ローカルマスコミではまったく報道されていないと思う。

1つ目は、五能線の観光快速「リゾートしらかみ」用の1本を更新するもの。

5月14日に「リゾートしらかみ「※(ブナ)」の車両新造について」で発表。※ブナは「木偏に無」

リゾートしらかみは3本の編成がある。1997年登場の「青池(当初は愛称なし)」、2003年の「ブナ」、2006年の「くまげら」の各編成。いずれも、1970年代後半に製造され普通列車として使われていたキハ40系気動車(ディーゼルカー)を改造したもの。だから車齢としては3編成ともほぼ同じ。

その後、2010年12月に青池編成が新造車で更新されることになり、ハイブリッド方式のHB-E300系気動車が投入されて2代目に代替わりしていた(乗車記)。 (再掲)現在のブナ編成 ※撮影時は3両編成。現在は1両増車されて4両編成

(再掲)現在のブナ編成 ※撮影時は3両編成。現在は1両増車されて4両編成

今回のプレスリリースによれば、新・ブナ編成は、

・2016年7月~9月に実施される「青森県・函館デスティネーションキャンペーン」にあわせて営業運転を開始

・外観はステンレスボディに緑系統の組み合わせで、側面に木や葉、木漏れ日を表現

・「フードカウンター」を新設し、沿線の「食」も提供。木のオブジェのようなものが置かれる

といったもので、フードカウンターとやらを除けば、2代目青池編成をおおむね踏襲していると考えられる。(リリースでもほとんど触れていないし、魁などの報道は青池の「あ」の字も出しておらず、読んだ人はまったく新設計の車両だと思われかねない)

現在のブナ編成は、車両を他編成から融通した経緯から、他の編成で1両だけのボックス席(半個室)が2両ある。そのため、座席予約時や突発的な編成変更時に、少々面倒なことになる。この点はブナ編成新造により改善されるかと思いきや、フードカウンターがあることで座席配置が変わってしまい、引き続き面倒になるかもしれない。

青池に続く更新で順当なところだと思うけれど、気になるのは、

・現ブナ編成はどうなるか?

旧青池編成は「クルージングトレイン」として臨時列車などで使用中。同様の使い方をされるかもしれないが、ボックス席の車両などは使い道に困りそうだし、車両数も増えて持て余しそう。

・くまげら編成は?

改造前からの車齢では、3編成とも同じ。いずれ更新されるだろうが、いつになるか?

【8日追記】

現・ブナ編成では、蛍光塗料とブラックライトにより、トンネル通過時などに天井に絵が浮かぶ「ファンタジーライト」を備えている(昨年の状況)。リゾートしらかみ3編成中唯一(というか国内唯一?)の設備であるが、これは踏襲されないだろうな…

そして、もう1つが、5月19日の「新潟・秋田地区への新型電気式気動車の投入について」。

タイトルをぱっと見た時、「ついに男鹿線に新車?!」「ハイブリッド車? もしくは燃料電池車とか蓄電池車?」と思ったけど、中を読むと、そうではなかった。

プレスリリースによれば、

※ここでの「地区」とは、「県」ではなくJR東日本の「支社」を指す

・秋田地区では五能線、奥羽本線(秋田~東能代、弘前~青森)、津軽線で運用

・駆動システムは従来の「液体式」ではなく「電気式」

・「公募調達」を実施

・JR東日本では今後、150~250両(今回の63両を含む)の電気式気動車を新造し、既存気動車を置き換える計画

という内容。

以下は個人的解説と考察。※知ったかぶりなので、誤りや勘違いがあり得ます。

・公募調達

目新しくて素人にはよく分からないのが、「公募調達」という方法で新車を入れること。同様の手法は、昨年、八戸線用の気動車で初めて実施され、今回が2件目。

従来の鉄道車両は、鉄道会社側が設計してメーカーに発注していた。

公募調達では、設計から製造、さらに保守支援を一括して外部に任せる。(JR東日本側で指定する性能などの条件はある。保守は「支援」だから直接的には自社で行うのだろう)

日本国外を含む企業から提案を募って、それを審査してどこに頼むか決定するので、現時点ではどんな車両ができるか分からない。

だから、従来の新車の発表資料では掲載されていたイメージ図や形式名は、今回はない。

デザイン分野とか役所の事業で行われる「デザインコンペ」とか「公募型プロポーザル」みたいなものなんだろうか。設計から保守までを一括して委託するということでは、秋田市のLED防犯灯もそんな感じか。

JR東日本の各種資料には、

「世界中から多くの企業に参加していただくことにより、世界の優れた企業との接点を増やしていきたいと考えております。」

「JR 東日本は、資材調達にあたり、高品質で安価、かつ十分なアフターケアが行われる製品を、広く国内外に求めることを、基本方針としております。」

とあり、こういうことをする目的は、コスト削減、外部の新技術導入、さらに海外とのつながりを作りたがっているようにも受け取れる。

ところで、鉄道車両(じゃなくても車や電気製品などでも)では、他形式と設計や部品を共通化して効率化を図ることがある。規格や扱い方法が同じだと、将来的に他の路線や地域に転用しやすいメリットもある。

さらにJR東日本では、鉄道車両製造メーカー「東急車輛製造」を傘下に入れ「株式会社総合車両製作所」としていて、自前で新車を製造できる能力を持つ。(秋田総合車両センターのような地方の工場でも、数は少ないが製造実績がある)

しかし、公募調達では、その都度、ぜんぜん違う設計のものが採用される可能性があるし、せっかくの系列製造メーカーを活かせなくなる。素人目には、形式が乱立してガラパゴス化して複雑になり、面倒になりそうにも思えてしまう。

前回の八戸線の詳細な資料がないので不明だが、今回は、車両全体の設計から製造までを一括して1社で行う「全体提案型」と車体、台車、エンジン、空調装置等々21項目のパーツごとに申し込む「部分提案型」のどちらでも応募でき、いずれかを採用するとのと。

書類の提出期限は7月24日16時。

・性能・仕様

63両は、1両だけで営業運行できる「両運転台」仕様が19両、2両以上で営業運行する「片運転台」仕様が44両(2両編成で22組)。

ステンレス車体、最高運転速度100km/h。

ステンレス製なのは順当なところで、速度は本線での走行もあることから電車並みの性能になるのだろう。

※現在のキハ40系は95km/h。五能線などローカル線区では85km/hに抑えられている。

トイレの有無、座席配置、ワンマン運転対応かどうかなどは不明。こういう点も提案内容次第なんだろうか。

・電気式気動車

一般的な気動車(=現行のほぼすべての気動車)は「液体式」と呼ばれ、エンジンの回転数を変えてスピードを調節して、車輪を回して走っている。自動車とだいたい同じ。「液体」はトルクコンバーターのこと。

新型気動車で採用される電気式では、エンジンは発電機として働き、その電気でモーターを回して車輪を回して走るもので、「発電機を積んだ電車」と例えられる。ディーゼルエンジンに加えて、電車のような装備も必要となるが、エネルギー効率は液体式より若干良いそうだ。

電気式の気動車やディーゼル機関車は、戦前に実用化されていたものの、当時の技術では扱いづらく、後に液体式が主流となった。

ところが、ここ20年ほどでインバーターなどが使えるようになり電気式が再注目、北海道のJR貨物では電気式のディーゼル機関車(DF200形)が活躍している。上記、リゾートしらかみのハイブリッド気動車も、電気式気動車の一種(間にバッテリーを挟んだ)である。

そんな経緯があるので、液体式から電気式へのシフトというのは、驚くことではない。

機関車やハイブリッドを除く純粋な電気式気動車は、1950年代初めに作られたものが最後だったので、60年以上の時を経ての復活ということになる。

液体式/電気式は別にして、ディーゼルエンジンだけの気動車というのは意外。

JR東日本はハイブリッドなど新たな駆動方式の開発に熱心で、ただの気動車は時代遅れと認識していると思っていた。そこに来て、ただのディーゼルカー導入とは拍子抜け。

技術的な信頼性などの面からは、他の方式ではまだまだディーゼルエンジンに及ばないのだろうか。

・秋田地区での運用区間

上には書かなかったが、新潟地区での導入線区は、現在の新津運輸区に所属する気動車の運用範囲に該当するから、分かりやすい。

一方、秋田地区では現在よりも広範囲を走ることになる。

現在、秋田支社の秋田車両センター(秋田市楢山)所属の普通列車用気動車はキハ40系だけ。男鹿線と五能線を中心に走っている。男鹿線は今回の対象外になったようなので、とりあえずは置いておく。

五能線用の車両は、五能線の全区間・東能代-川部と直通運転される奥羽本線の川部-弘前で使われるほか、奥羽本線の秋田-東能代でも1日1往復だけ運用されている。メインの運用区間である五能線と車両基地のある秋田市が離れているため、点検整備で車両基地に出入りする際の回送を兼ねて営業運転(送りこみ)しているのだ。

新車両は、その区間に加えて奥羽本線の川部-青森と津軽線の全区間(青森-三厩)も走行するらしい。

川部から北の青森方面は、かつては五能線直通の列車が1往復だけ走っていたが、2014年春に廃止されている。

津軽線は、そもそも盛岡支社の管轄。青森から途中の蟹田までは電化されており、秋田支社の701系電車が主に走っている(旅行記)。末端の蟹田-三厩間(および青森-三厩の直通列車)は盛岡支社八戸運輸区所属のキハ40系が5往復走っている(旅行記)。その分の運用が秋田支社担当に変更され、五能線と一体で運用されるのだろう。 (再掲)津軽線のキハ40

(再掲)津軽線のキハ40

八戸から青森へ来るのは、(五能線が秋田に来るのと同様に)青森で点検整備を受ける目的もあるようだが、途中で第3セクター鉄道の青い森鉄道線を通過しなければならず、乗り入れの手続きが生じているはず。

さらに上記の通り、八戸線でも2017年以降に18両の新型車両が導入されることになっている。

現在、八戸線・津軽線用のキハ40系は37両も配置されているのに、導入されるのはその半分。八戸線と津軽線で運用が分離されるのは確実。【末尾の追記参照】

管轄支社が違うものの秋田側の車両を使ったほうが効率がいいのだろう。(これを機に津軽線を秋田支社管轄に変更する、ってことはないだろうな…)

ということで、秋田地区で新型気動車が走るのは、

既存車両(キハ40系)に代わって新型車両が走るメイン区間は、

・五能線とその直通運転区間である東能代-川部-弘前

・津軽線の末端部である蟹田-三厩

車両の送りこみを兼ねて、電車に混じってわずかに新型車両が走るのが、

・奥羽本線の秋田-東能代、(弘前-)川部-青森

・津軽線の青森-蟹田

だと考えられる。

・割り振り

63両を新潟と秋田でどう配分するのかは不明。

参考までに現在のそれぞれの車両数で考えてみる。

まず、新潟の新津運輸区には、キハ40系、キハ110系、さらに2008年に新製投入されて間もないキハE120形の3タイプが合わせて67両配置されている。

いくらなんでも(運用の効率化とか車両数・運転本数削減をしたとしても)新津の67両が全部なくなるわけではないと考える。キハ40系が37両配置されているから、その分の更新だろうか。

一方、秋田支社の秋田車両センターにはキハ40系が61両配置。

男鹿線用と五能線用それぞれで塗装が色違いなので運用は分離されており(たまに本来と違う路線に入ることがあるけど)、五能線用は29両らしい(秋田支社ホームページ朱5号気動車運用ページより)。

とすると、新潟37両+秋田29両=66両で、導入車両数との差3両。

実際には津軽線分も加わるが、5往復程度だから運用効率化でカバーできそう。新潟に35両、秋田に30両弱がいい線じゃないでしょうか?(憶測です)【末尾の追記参照】

・形式名称

調子に乗って妄想。どんな形式名になるか。

JR東日本の普通列車用気動車は、最近ではキハE120系、キハE130系が登場している。

先に落成するであろう八戸線用が「キハE140系(形?)」で、これが「キハE150系」とか?

運転台の違いと、おそらくトイレ有無の違いから3タイプが登場すると考えるので、キハE150形、キハE151形、キハE152形の3形式か?

今後、他路線での更新時にもその都度、公募調達がされるとすれば、形式名が乱立してしまいそう。数字の前に東日本を意味する「E」を付与しているので、JR他社へ迷惑をかけることはないだろうけど、ややこしいかも。

・教えてくれる?

今後、メーカーが決まり、細かなデザインや仕様が決まり、製造に入って、落成し、運行が始まることになる。

その進捗状況は、我々一般利用者には教えてくれるのだろうか。それとも、落成・運行開始時まで分からないのだろうか。

八戸線のほうは、2月末で申し込みが終わっているのだが、続報はなさそう。

・ひと安心

このことを知って、安心したのが「五能線は当分は廃止にならない」ということ。

国鉄時代の五能線は、赤字路線として廃止される条件に当てはまったが、冬期の代替交通がない区間があるとかの理由で、廃止を免れたはず。

その後、「ノスタルジックビュートレイン」→「リゾートしらかみ」の成功により、観光路線としての地位を確立した。

だけど、県境部などの普通列車はガラガラだし、リゾートしらかみだって毎日満員御礼というわけでもない。悪天候による運休も多く、距離が長くて営業効率は良くはないだろう。いつかは再び廃止の話が湧かないとも限らないと思っていた。【8日追記・青森県深浦町からは秋田県能代市の高校への通学が認められているそうで、県境を越えた通学需要はある】

普通列車用にも新型車両が入るからには、あと数十年は大丈夫でしょう?!

・キハ40系もついに

新型車両が入れば、キハ40系(正式にはキハ40形とキハ48形)は廃車されるだろう。

国鉄末期の1977年から製造されたキハ40系は、国鉄らしい外観と内装で、「旅情を感じる」などと好感を持つ旅行者や鉄道愛好家も多い。 (再掲)五能線のキハ40系には、国鉄時代の「朱5号」塗装に復元されているものもある

(再掲)五能線のキハ40系には、国鉄時代の「朱5号」塗装に復元されているものもある

一方で、鈍重で非力な走行性能、冷房装置がないといった点に、導入時には現場の職員からも不満の声があったそうだ。21世紀の今なら、なおさらだし、日常的に利用する客にとっては「旅情を感じる」=「古い」かもしれない。

当時の国鉄の経営状態と硬直的な体質を反映したという意味で、“国鉄らしい”、“国鉄を象徴する”車両なのかもしれない。

※JR化と前後して、冷房取り付け、エンジン換装などの改造が行われ、いくぶん改善はされている。 (再掲)五能線キハ40系車内。冷房もあって設備としてはあまり不満はないが…

(再掲)五能線キハ40系車内。冷房もあって設備としてはあまり不満はないが…

個人的には、自分とほぼ同い年なのですが、嫌いな車両。

エンジン換装前は、発車直後にコゲくさい臭いが車内に漂うことがあり、苦手だった。

国鉄の車両としては比較的新しく数が多かったこともあり、しぶとく生き残っていたキハ40系も、ついに終わりの時に一歩近づきつつあるようだ。

ところで、キハ40系は、元は冷房なかっただけに窓が開くから、海辺を走る五能線では、全開の窓から海風を感じることができる。(ただし、現在は冷房化されているので、やりづらい)

新しい車両では窓はほとんどが固定されたり、わずかしか開かない構造にされる可能性が高いから、それはもうできないかもしれない。

窓ガラスはUVカットで着色されるかもしれないから、景色の色合いが少し違って見えてしまうかもしれない。

窓のサイズは大きくなるだろうし、全体的にはより快適な車内になることだろう。

トイレは車椅子対応になるだろうし、ステップなどの改善で乗降がスムーズになるかもしれない。

文字による案内表示や、英語放送も採用されるだろうから、そうした設備面では大きな改善になるはず。

“外車”が入る可能性もあり、どんなデザインの車両になるのかは、楽しみなようなおっかないような…

【8日追記】資料では「運行線区は冬季の積雪がある」という注記があり相応の仕様にはなるのだろう。「40年以上の保守支援」が条件にあるから、キハ40系のように新車両も40年は使うつもりのようだ。

・男鹿線は?

五能線の車両が新しくなると、秋田支社管内(青森県側も含む)あるいは秋田県内(盛岡支社エリアや3セクを含む)で、いちばん古い車両が走る路線が、男鹿線ということになる。

五能線のほうが先に新車が入るとは、意外だった。男鹿線が先か、男鹿線・五能線同時か、新車でなくよそからの転属になるのではとも考えていたので。

男鹿線は、全線が平坦で距離が比較的短く、地方としては比較的多くの旅客需要があるという特徴を持つ。

だから新型車両が優先的に入ると思っていたが、逆に古い車両でも使えると判断されたようで、キハ40系がしばらく走り続けるとになりそうだ。

JR東日本で最後までキハ40系が残る路線が、男鹿線になってしまうのかもしれない。上記、方針の通り、将来的には置き換わるのだろうだけど。

【8日追記】男鹿線には「蓄電池駆動電車」が投入されるのではないかという、ウワサもある。既に烏山線で運行されている「バッテリーを積んだ電車」。現時点では、どうなるか知る由もないけれど、少々期待できなくもないかも?! ※烏山線のものは直流専用。秋田では交流対応にしないと運行できない。

【11月20日追記】2015年11月20日、JR東日本秋田支社から発表があり、五能線より先に男鹿線に蓄電池車が導入されることになった。この記事にて。

2017年春の営業運転開始予定で、「EV-E801系」2両1編成(2両で1組)。※とりあえず1本だけの投入で、男鹿線の車両全部が新しくなるわけではない。

JR九州が開発中の蓄電池車をベースに、耐寒耐雪対応などのカスタマイズをする。

車体の外装は1両ずつ違うらしく、それぞれ赤色と青色。予想図では、烏山線で走っているのと同じ「ACCUM」のロゴと、現行の男鹿線と同じようなナマハゲの絵(ただしカラーでなく黒地に白線)もある。

3ドア、オールロングシート。トイレは設置(烏山線用にはない)。最高速度は電化区間で110km/h、非電化区間で85km/h。

改めてまとめると、

1.「リゾートしらかみ」用の3本のうち1本・「ブナ編成」を2016年夏までにハイブリッド気動車で更新。現在の「青池編成」とおおむね同じ仕様。

2.五能線(奥羽本線、津軽線の各一部も走行)の普通列車の車両を2020年度に新車で更新。これまでと違う「電気式」気動車。「公募調達」で導入される。

1週間経たない間に五能線に相次いで新車投入が明らかになるとは、めったにない喜ばしい話題。

それなのに、鉄道愛好家もあまり話題にしていない(具体的じゃないから?)し、マスコミはもっと報道するべきだ。

【16日追記】この後、6月10日付でJR北海道から「新型一般気動車の試作車(量産先行車)の製作について」が発表された。

同社のキハ40形も新車両で更新を行うことになり、2017年度に量産先行車、2019年度以降に量産車を投入する計画。

プレスリリースでは「新製する車両は、同時期に投入を予定している東日本旅客鉄道株式会社の車両と主たる仕様が同一の電気式気動車とします。」と明言している。

コスト面や両社間の悪くない関係からすれば妥当ではあるが、公募調達との関連はどうなるんだろう? 東日本側は公募調達の応募と審査状況次第でどんなモノができるかまだ分からないし、北海道側は東日本と同じとなれば公募調達ではない方法で入れるのだろうか?

※少々関連した記事はこの記事後半

【2017年7月5日追記】

2017年7月4日に、JR東日本から八戸線と新潟・秋田地区それぞれの新車両の概要がまとめて発表された。

八戸線では、他路線で既に使われている「キハE130系」を導入。【2018年1月10日追記・2018年3月に置き換え完了】

新潟・秋田では「GV-E400系」なるステンレス車体、片側2扉の車両。キハ40系と同じく、両運転台1形式と片運転台2形式の3形式からなる。キハじゃなく「GV」になるとは!

7月5日付秋田魁新報によれば、63両のうち、秋田には23両が配置されるとのこと。差し引き40両が新潟配置。

【2018年1月10日追記】

2016年の北海道新幹線開業時から、津軽線の気動車が、盛岡支社から秋田支社の担当に替わった。五能線と共通運用で、奥羽本線弘前-青森で回送を兼ねた普通列車も1往復運行。したがって、GV-E400系の秋田地区の運用区間と一致することになる。導入に向けての布石だろう。

上記の通り、八戸線には別に新車両が入ったので、やはり車両運用が分割されたことになる。

【2018年2月2日追記】

2018年初めに新潟地区にGV-E400系の量産先行車3両が導入された。

新潟支社のプレスリリースによれば、車体は幅広(すそ絞り)でなく、車内はロングシートとボックスシートが半々程度。ボックスシートは、通路の片側が1ボックス4人がけ、反対側が2人がけと、キハ110系などと同じ配置の模様。オールロングシートでないのはよかった。

※2019年8月から新潟で営業運転開始。その直後に乗車した。

※2020年7月18日、秋田向け第一陣が到着。

夕方の快速電車で弘前から青森へ

夕方の快速電車で弘前から青森へ 側面は「快速 青 森 FOR AOMORI」で「RAPID」は出ない

側面は「快速 青 森 FOR AOMORI」で「RAPID」は出ない JR北海道789系電車による特急「スーパー白鳥」函館行き

JR北海道789系電車による特急「スーパー白鳥」函館行き ガラガラ

ガラガラ 車内通路のドアガラスには、津軽海峡の地図

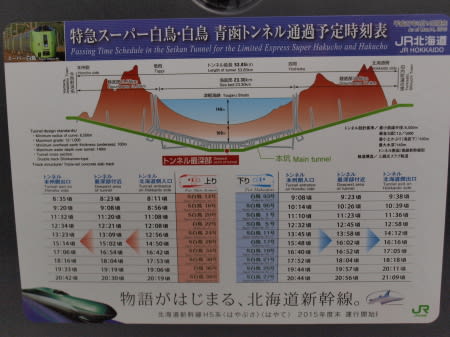

車内通路のドアガラスには、津軽海峡の地図 テーブル裏には青函トンネル通過予定時刻表

テーブル裏には青函トンネル通過予定時刻表

青森駅の発車標

青森駅の発車標 青森ベイブリッジとスーパー白鳥の組み合わせもあとわずか

青森ベイブリッジとスーパー白鳥の組み合わせもあとわずか トヨタ アルフォードハイブリッド

トヨタ アルフォードハイブリッド 「北海道新幹線PRキャラバン隊」

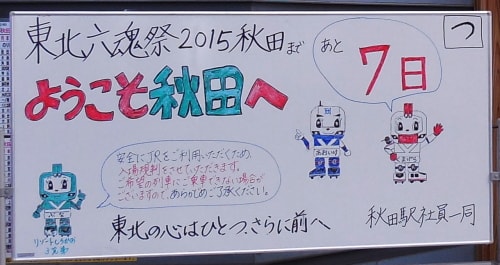

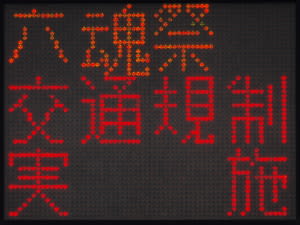

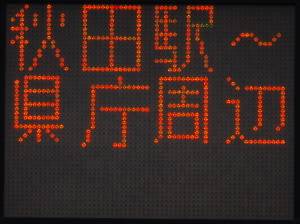

「北海道新幹線PRキャラバン隊」 六魂祭1週間前の秋田駅中央改札口脇の有人通路・精算所

六魂祭1週間前の秋田駅中央改札口脇の有人通路・精算所 (再掲)

(再掲)

(再掲)本物(?)のリゾートしらかみ3兄弟

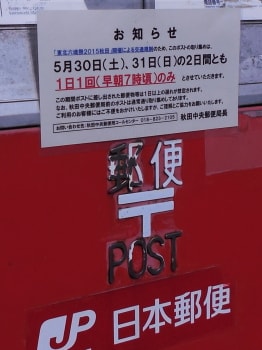

(再掲)本物(?)のリゾートしらかみ3兄弟 「取り集めは1日1回7時頃のみ」

「取り集めは1日1回7時頃のみ」 アンテナを伸ばしたドコモのトラック? が2台(後ろの建物は気象台)

アンテナを伸ばしたドコモのトラック? が2台(後ろの建物は気象台) 北都銀行本店前の土手長町に立っていた通行止め看板

北都銀行本店前の土手長町に立っていた通行止め看板

「県」は頭でっかち、「警」は簡略化(「言」を広くしたほうがいいのでは?)

「県」は頭でっかち、「警」は簡略化(「言」を広くしたほうがいいのでは?) パレード会場でもある山王大通りの裁判所前

パレード会場でもある山王大通りの裁判所前 中や前で作業中(手前は出演者の下見?)

中や前で作業中(手前は出演者の下見?)

「山王大通り」の標識とあさひタクシーと完成したねぶた

「山王大通り」の標識とあさひタクシーと完成したねぶた スケール感が分からない写真ですが

スケール感が分からない写真ですが 西方向から登場!

西方向から登場! この写真のみ、テスト飛行時

この写真のみ、テスト飛行時

ズーム&トリミング

ズーム&トリミング 6機が円を描く「さくら」。1周する前に最初の部分が消えてしまう感じ

6機が円を描く「さくら」。1周する前に最初の部分が消えてしまう感じ 最後の課目「サンライズ」

最後の課目「サンライズ」 5機+鳥が1羽写ってます

5機+鳥が1羽写ってます