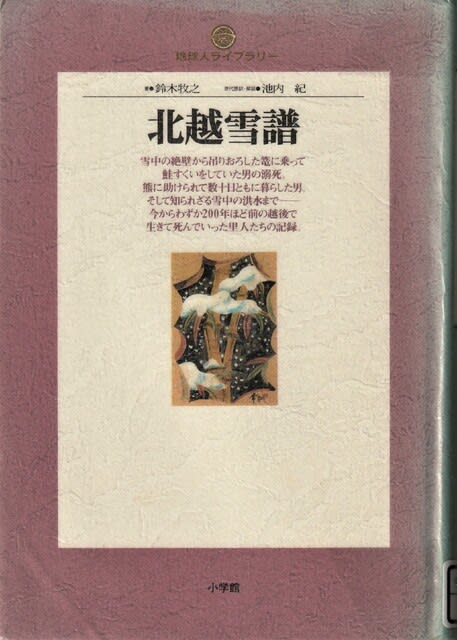

図書館から借りていた、鈴木牧之 著、池内紀 現代語訳、「北越雪譜」(小学館)を、読み終えた。これまで、相互フォロワー登録している多くの方のブログで紹介されていた書で、一度は読んで見ようと思っていながらも、なかなか手が伸びなかった書だったが、この冬、北海道や東北の日本海側、北陸等から、記録的大雪の情報が、つい先日まで続いていたこともあり、江戸時代後期の「雪国の生活誌」とも言える「北越雪譜」を、ふっと読んで見る気になったものだ。

著者 鈴木牧之(すずきぼくし)

(鈴木牧之記念館ホームページから拝借)

江戸時代後期、明和7年(1770年)に、越後国塩沢(現在の新潟県南魚沼市塩沢)の縮(ちぢみ)の仲買と質屋「鈴木屋」の鈴木恒右衛門、とよ の子として生れる。幼名 弥太郎。幼い頃から商売を学ぶ傍ら、父親(俳号 牧水)の影響で俳諧や書画をたしなむ。15歳で元服、義三治と改名。「牧之(ぼくし)」は、俳号。19歳の時、縮の行商で江戸を訪れたが、江戸の人々に、雪深い越後の国のことを話しても、異国の話としか理解してもらえず、雪深い越後の生活文化を広く知ってもらいたい一心で、30歳の頃思い立ち、紆余曲折、長い歳月と多くの文人等の協力を得て、天保8年(1837年)67歳にしてやっと出版にこぎつけ、「北越雪譜(ほくえつせっぷ)」初版が売り出された。天保12年(1841年)に、二編が売り出されたが、その翌年、天保13年(1842年)に、72歳で死去した。

鈴木牧之には、「北越雪譜」の他に、「秋山紀行」「苗場山紀行」「西遊記」「東遊紀行」等の作品が有る。

参照・一部引用 👉 新潟県・南魚沼・湯沢の魅力「鈴木牧之記念館」

(ネットから拝借画像)

(目次)北越雪譜 一、北越雪譜 二、北越雪譜 三、北越雪譜 四、

北越雪譜 五、北越雪譜、六、北越雪譜 七、

鈴木牧之が生きた時代とは

鈴木牧之と「北越雪譜」略年表、

解説、

本書には、牧之が、見たり、聞いたり。経験したりした雪国の生活、風俗、風習、事件、事故、紀行が、多岐に渡り、極く短文で次々と記されている。しかも、随所に、牧之自身が描いた挿し絵(今で言えば、イラスト画)も掲載されていて、情景や物の解説をしており、雪国百科事典の感になっている。

江戸時代では、江戸で無名な地方人が、単行本を刊行する等は容易なことでなく、江戸の文人、滝澤馬琴、山東京山、京伝、十返舎一九等と交流、相談、頼っていた様子もうかがえる。また、俊頼朝臣、伊達政宗、芭蕉等、古来、越後の雪を詠んだ歌も多いが、それはみな、本当の越後の豪雪の中で歌ったものではないと、牧之は痛烈に指摘もしている。

本書「北越雪譜 七」には、牧之が友人達と「苗場山」に登った際の山行記録?が詳しく記されており、当時の登山の様子がうかがえて興味深い。また、最後の篇「三、四月の雪」では、「越後では冬はもちろんのこと、春になっても二月ごろまでは雨が降らない。雪が降るからだ。(中略)、春も末になると、自然に消えるのを待ちかねて、家ごとに雪を取り捨てる。(中略)、そもそも昨年の冬のはじめから、かりに雪が降らなくても、連日どんよりとくもっていた。めったに晴天を見なかった。やがて雪に降りこめられた。家のなかは手元も見えないほどに暗い。ここに生まれ育って慣れっこになったとはいえ、雪ごもりは気持ちの重いもの。だからこそ春半ばになり、雪囲いを取りのぞき、光がさんさんと降ってきたとき、人の世に戻ったここちがする。(攻略)」と有る。

江戸時代当時、雪に始まり雪に終わる豪雪地帯の人々の暮らし、長い冬から春を迎える頃の雪国の人々の心情が記された「北越雪譜」だが、昭和20年代、30年代、北陸に山村で育った爺さん、どこか共感してしまうところ有りだ。