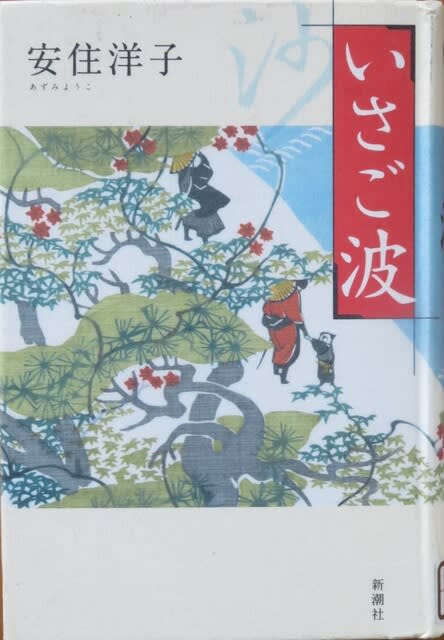

図書館から借りていた、安住洋子著 「いさご波」(新潮社)を、読み終えた。本書には、「沙の波(いさごのなみ)」「暁の波(あかときのなみ)」「ささら波」「夕彩の波(ゆうあやのなみ)」「澪の波(みおのなみ)」の、武家に生まれた男たちの矜持と葛藤、家族の絆を清冽に描いた短編5篇が収録されている。5篇それぞれに、「波」がつけられており、海をイメージさせているが、その海は、目の前に広がるものや、生活の傍らにある海ではなく、主人公達の、遠くにありながら、心の中にある海であるように描かれている。一話完結であるが、いずれも余韻を残す作品だ。

「沙の波」

▢主な登場人物

藤野幸右衛門(前橋藩祐筆役)、登瀬(幸右衛門の妻)、虎太郎(幸右衛門の長男)、

壮亮(幸右衛門の次男)、雪乃(幸右衛門の長女)、松助(藤野家の中間)

戸部陣内(前橋藩筆頭家老)、真崎兵庫(前橋藩組頭)

酒井忠恭(さかいただすみ、前橋藩藩主)

▢あらすじ

代々赤穂藩に仕えた藤野家、浅野と吉良の刃傷事件の後、江戸深川の裏店へ流れ着いた

藤野父子。父子二代の浪人暮らしを経て、幸右衛門が、22歳の時、前橋藩に仕官が叶った。

念願の禄を得、祐筆役として、地道にお役目に励み心休まる平穏な日々を送っていたが、

ある日の下城後、筆頭家老戸部陣内の屋敷に呼ばれて、家族にも明かせぬ重大な密命を受ける。

恩義が有る家老掛井半之丞を上意討ちとは・・・、

しかし上意に背くこと等出来ない・・・、揺れ動く幸右衛門、迷いは禁物・・・、

何かが聞こえて来る。蛙の声だ。いや波の音だ。ああ、瀬戸内だ。坂越浦だ。

「江戸へ行こうな、幸右衛門」、父は笑みを浮かべてくれるだろうか・・・。

「暁の波」

▢主な登場人物

神崎幸四郎(摂津三田藩士)、

小野木柾頼(おのぎまさより、幸四郎の友人)、佐和(柾頼の妻)、千代(佐和の娘)

宗八(佐和の暮らす裏店の大家)、おきぬ(佐和の裏店の隣の女房)

三乃吉(筆屋の元手代)

宗八(佐和の暮らす裏店の大家)

▢あらすじ

家督相続争いの末、鳥羽から摂津三田、丹後綾部に二分、転封された九鬼家。

摂津三田藩祐筆役の神崎幸四郎は、友人の小野木柾頼の墓を参り、

殺害された柾頼の真相を知りたい 残された妻と子の様子を知りたい一心で

三年ぶりに鳥羽を訪ねたが、答志島では崖から突き落とされ負傷。

摂津三田へ帰る幸四郎を追う佐和・・・。

「ささら波」

▢主な登場人物

向井甚八(御蔵番、35石取り)、節(甚八の妻)、

良介(甚八の長男)、昌己(甚八の次男)、

箕島宗太郎(家中随一の剣の遣い手)、佐々木豊彦(徒目付)

▢あらすじ

下級藩士の向井甚八は、剣術には少々自信を持っていたが、突然呼び出され、御前試合の

遣い手の一人にされる。名誉を喜び、翌日には江戸に出立したのだったが、実は、

御前試合は名目で・・・。江戸浅草の藩邸で出迎えたのは、目付の佐々木豊彦、

不正疑惑で出奔した箕島宗太郎とは?、

江戸深川木場のはずれで、「今から踏み込む」・・・、甚八の頬からは血が滴り落ち・・・、

妻が持たせた手ぬぐいが真っ二つに裂けており・・・、

「ささら波」とは、わずかな風で立つ、ささやかな波のこと、ささやかな暮らしを意味して

いるようだ。

「夕彩の波」

▢主な登場人物

市来和志(いちきかずし、摂津三田藩士、徒目付、17歳)、琴江(和志の姉)、

苑江(和志の母)、お継(市来家の女中)、佐弓(和志の許婚)、

松嶋遼太郎(和志と徒目付同僚、17歳)、松嶋妙美(遼太郎の妹、13歳)、

松嶋啓介(遼太郎の弟、15歳)

茂吉(油問屋の主人)、およし(茂吉の女房)

春日部光輝(御奥番頭)、春日部謙志朗(光輝の父、隠居)、春日部元喜(謙志朗の次男)

九鬼隆律摂津(くきたかのり、三田藩藩主)

▢あらすじ

舞台は、摂津三田。摂津三田九鬼家の徒目付の市来和志は、同僚松嶋遼太郎と市中見回り中に、

暴れ馬に襲われそうになった女と男を体を張って助けたが、和志は左足に大怪我を負って

しまう。

半年間のリハビリ後、職場復帰した和志に対して、「市来を呼べ・・・・」と女郎屋で

立て籠もるのは春日部元喜?、何故?、

和志は、遼太郎の腕をほどき、戸口に向かい、ひんやりとした土間に入る。暗い。

目が慣れると脇に梯子段があるのがわかった。

一段一段、踏みしめて上がった。梯子段が軋む。

「澪の波」

▢主な登場人物

武内康平(13歳、武内家の次男)、武内高宣(武内家の嫡男、普請組60石)

千穂(康平、高宣の姉)、千穂、高宣、康平の母

樋渡尚文(ひわたりなおふみ、医者)、お粂(樋渡尚文の家事手伝い)、

九鬼隆季(たかすえ、丹波綾部藩藩主)

藤井隼人(康平の儒学仲間)、

多助(呉服屋の丁稚)、

近衛三郎右衛門(丹波綾部藩祐筆役)

登坂実倖(さねゆき、元樋渡尚文と普請組時代の同僚)、登坂つね(実倖の母)

▢あらすじ

舞台は丹後綾部。由良川丘陵の風景描写が美しく、そこで生まれ育った13歳の少年武内康平が

医者の樋渡尚文のもとに通い、往診の供をし儒学を習い、家を出て弟子入りを願い出ようかを

迷い、その進路は、・・・・。

「先生のやりたいことを手伝いたい」「禄等欲しく無い」

行く手に緑の丘陵が広がり、青く晴れた空に白い雲が鮮やかに浮かんでいた。