足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・、になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、数年前から、「春」「夏」「秋」「冬」「恋」を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー「懐かしい小倉百人一首」に書き留めてきたが、そのいずれの区分にも属さないとされる歌も沢山有り、引き続き、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにした。

百人一首で、

「春」「夏」「秋」「冬」「恋」を詠んだ歌以外の歌

その17

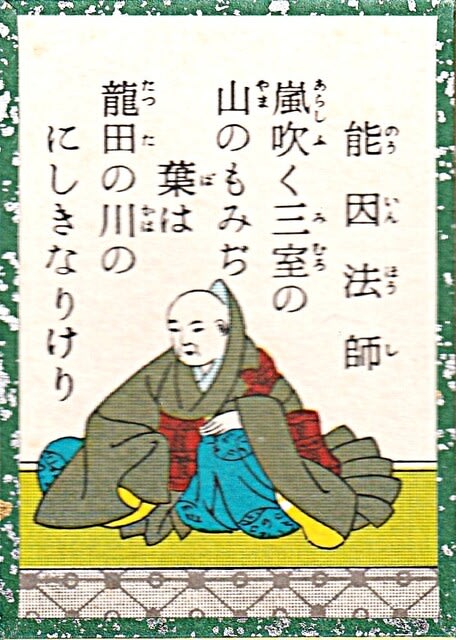

嵐吹く 三室の山の もみぢ葉は

龍田の川の 錦なりけり

出典

後拾遺集(巻五)

歌番号

69

作者

能因法師

歌意

激しい山風が吹き荒らす三室山のもみじの葉は

龍田川の水面に散り敷き

あたかも錦織りのようになるだろうなあ。

注釈

「三室の山のもみぢ葉は」の「三室の山」とは、

紅葉の名所、

奈良県生駒郡斑鳩町に有る神南備山(かんなびさん)のこと。

「三室」は「御室」とも書き、神を祭る所、神社の意。

「龍田の川の錦なりけり」の「龍田川」は、

やはり、紅葉の名所、

奈良県生駒郡に流れる川のこと。

「錦」は、錦糸、銀糸等で模様を織り出した織物のことで、

紅葉の美を見立てた比喩的表現。

後拾遺集の詞書(ことばがき)には、

「永承四年、内裏歌合に詠める」と有り、

実景を詠んだものでなく、

観念的な歌であることが分かる。

能因法師(のういんほうし)

肥後守橘元橘(ひごのかみたちばなのもとやす)の子、

俗名、橘永愷(たちばなのながやす)、

26歳頃出家した。

西行法師と並ぶ漂泊の歌人だったとされている。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)