額田王「あかねさす 紫野行き しめ野行き 野守は見みずや 君が袖振る」

大海人皇子「むらさきの にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆえに われ恋ひめやも」

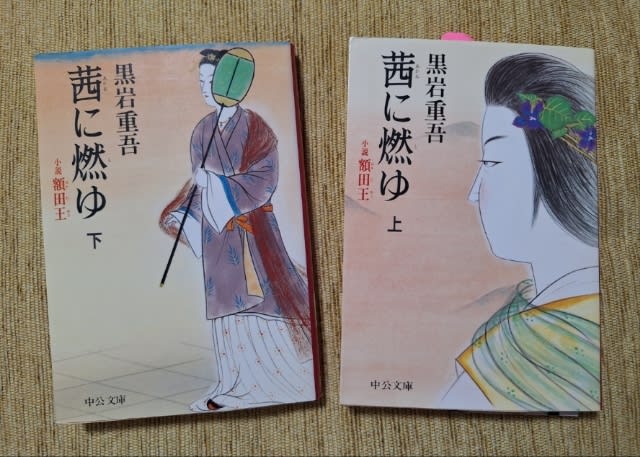

皇族出の額田王は大海人皇子の妃として十市皇女をもうけます。しかし兄・中大兄皇子(皇太子)は知的で美しい額田王を弟から強引に奪い取り、代わりに自分の娘・太田皇女と讃良皇女を大海人皇子に与えました。一見仲の良い兄弟ではありましたが、これは微妙で繊細なバランスの上に成り立ったものでした。

当時強い権力を持っていた皇太子は自分の不利益になると、謀反者として無実の罪をきせて容赦なく抹殺しました。

大海人皇子は豪放磊落な生き方を見せますが、出る杭は打たれることをしっかり把握していて、それが大海人皇子を生き延びさせたのです。

そんな張り詰めた緊張を感じていたからこそ額田王は大海人皇子への愛を立ちきり、醒めた眼で二人の皇子を見つめ静かに長く燃え続ける愛を選び、皇太子の愛を受け入れ后となったのでした。

対外的にも高句麗、新羅、百済のせめぎ合いは大和朝廷をも動かします。

その出兵に際して詠んだのが有名な「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな」の歌。その背景には極めて複雑な天皇(母)と二人の皇子の関係があったのです。

この頃は10数年ごとに遷都があり、その政治的な意味が詳しくわかったのも回答を得た感じですっきりしました。

黒岩さんの古代小説が定評があるのがよくわかりました。小説とはいいながら歴史の事実には忠実に、人物の心の襞の奥までを否定肯定しながら描写する洞察力が素晴らしく、無味乾燥な年表が美しく繋がっていく面白さがありました。

時間をおいてもう一度読んだら、あの時代がもっと深く理解できる気がします。