金木犀の花は一つ一つがかわいいですね。

ちゃんと咲いていたことに安心しました。

ここにはまだ夏のアジサイが残っていました。

9月は、染めに時間を取られ、フル回転の日々でした。おかげで家の中も外も、どこから手をつけていいやら分からないほどの荒れようです。多分、このままずるずると日々が過ぎていきそうですが、それでも庭の草くらいはざっと抜いておかなければ。

クレマチスの支柱に巻き付いていたヤマイモ。ついに本家のクレマチスは見えなくなり、ヤマイモだけが残りました。ムカゴまでつけて。

ネックレスみたいでかわいいんだけどねえ。

蔓性の植物、ヤマイモでも何でも絡みついていればそんなにばれないだろうと思って放っていましたが、さすがにこれは目立ちます。クレマチスはどうなった?

そして小さな金木犀の木にも

蔓の間から色の薄い花が見えました。日陰過ぎるからかあんまり匂いません。

その当たりの草を引っ張ったら、蔓も一緒に抜いてしまいましたが、なんとヤマイモがついてきました。これ、何年かたったら立派な自然薯になるのかなあ。もう一度埋め直しておきました。

こんなことするからその辺の山みたいな庭になってしまうのです。

すべて集めるとこんなにありました。

ご飯に炊いて二人で食べるにはちょうどいいくらいです。

昔のブログを読み返してみましたら、他の野菜と一緒に煮込みご飯にしていましたが、今回はシンプルにむかごだけ。味付けは少々の酒と塩。

母が好きで、ムカゴを集める協力はしていましたが、食べるようになったのは歳をとってからです。戦時中の食料難を経験していた母は、野生の食べられるものは、何でもおいしいと言って食べていました。今の時代、まずくはないけど、そんなにおいしいとも言えないと思うのですが、母にあやかって年に一回くらいは食べています。アケビの皮だのむかごだのは、もう、「趣味の食べ物」と言うべきものでしょうかね。

おかしい、どうしてこんなに蝋が細かく割れてしまうんだろう。

いつもなら、薄氷を割るように大きくひびが入ってそこからきれいにはがせるのに。今回は蝋がゴミのように小さく砕けてなかなかはがせません。下の方の葉っぱはカビが生えたように白っぽく見えますが、ろうがクモの巣状にこびりついているのです。

ここでろうけつ染めについてちょっと解説ー興味のない方はスルーしてくださいね。

絵画はキャンパスや紙の上に絵の具を置いて描いていきますが染めるという作業は、布や革などの繊維に染料を染みこませる作業の繰り返しです。薄い色から濃い色へ、何回も何回も染料を染みこませます。

写真で言うならレースのようなカラスウリの花は、何も色をつけない段階で、筆に溶かした蝋を含ませ、絵を描くように革の上に描いていきます。その上から濃い色をつけると、カラスウリの花だけ白く残るというわけです。写真のような多色で染める場合は、色つけ→ろうがき→色つけ・・・と何回も繰り返しますから、最後には背景をのぞいてほとんどが蝋で覆われます。背景を染め終わったら、最後に、今までかぶせてきた蝋を手ではがすのです。

この瞬間がわたしは一番好き。一応計画どおり作業をしてはいますが、その通り行かないのがろうけつ染めのおもしろいところ。思わぬ失敗をしていたり、偶然にも自分が考えた以上に出来のよい部分があったり・・・どんな風にしあがったかわくわくしながら蝋をはがすのです。

が、今回はわくわく感が-全くない。埃のようにゴミがたまるだけで全貌が見えてこないのですから。

蝋を刷毛で集めてはまた残りをはがし、また集めてははがし、もうこれ以上は無理と言うところまでは蝋を取り除きました。

手で取り切れなかったろうは水で洗い流します。

風呂場をきれいに掃除して、排水溝にはストッキングタイプのネットをつけて、細かい蝋をキャッチします。

洗い場の半分を占領する革にシャワーで冷水をかけて、指の腹で爪を立てないように気をつけながら、ざらざらする部分をこすり落とします。

革が水洗いできるのかって思う人もいるかもしれませんが、できます。 少々縮みますけどね。あまりにも蝋が残っているためにずいぶん時間がかかりました。まだ残暑が残っているというのに素足が冷たくなってきました。

洗い終えた革は、古いタオルケットの上に広げて水気を切ります。

いつもならここでしっかり乾かせば終了なのですが、

あれほど念入りに洗ったのにまだ蝋が残っていました。

小さくきらきら光っているのが蝋。かさぶたみたいでしょう? むやみに手でとろうとすると返って革にこすりつけてしまいますので、ガムテープを軽く押さえて粘着面にくっつけます。

それでも、まだ。

牛皮の小じわが写るほど大写しにしてやっと見えるくらいの蝋です。

こうしてきれいになって行くにつれて自分の失敗が見えてきました。たとえば上の緑の葉っぱ

わたし、輪郭を濃く描くようなことはしてなかったのにー

原因は蝋が熱すぎて革がやけどしたことでした。カラスウリの花もちょっとベージュがかったところがあってここは多分蝋で焼けたところでしょう。冴え冴えと青いお月様のはずが、焼けてクレーターができちゃったし・・・・

あまりにも蝋がしっかりと革にくっつきすぎたのではがれにくかったのです。蝋の温度は年中一定にしていましたが、暑かったことしの気温に合わせて蝋も調整すべきでした。

だけど、仕上がりを見れば焼け焦げは何となく陰影が増えただけのように見えるし、花のベージュも、単調な白一色より深みがあるように見えるし、

「狙ったように焼き焦げを入れるねえ。」と妙なほめられ方をしました。

このあとまだ何段階かの仕上げ作業がありますが、革をパネルに貼り付けて額に入れれば完成です。

出来上がりです。

これを見た娘が、カラスウリの花とセミとを月が見守っているようだといいました。誰も知らないところでひっそりと生き物たちのドラマが生まれていると。

おお!そのとおりなのよ。

カラスウリの花って、わたしの友人知人の間でも、知らない人が多かったです。あんなにどこにでもあるのに。なので、題を何にしようか悩んでいると言ったら、「誰も知らない」というような題にして、と友人に言われました。何人かが同じような感想を言ってくれたので、題名は

「月明かりの下で」

誰も知らない夏の夜、密かに行われている植物や虫たちの活動は、何が起ころうとも変わることのない、普遍的な、命を繋ぐという営みです。

人間は新型コロナ騒ぎで暮らしが変わる、経済が変わると騒いでいますが、それは本当につらいことなのだけど、どんなときでも大切なことは、命を守ること、命を繋ぐこと、そんな当たり前のことに気づかされたこの夏でした。

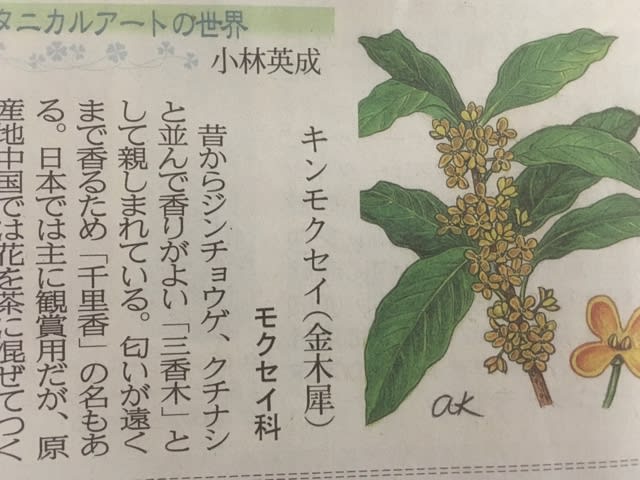

この間からヒガンバナについての疑問が頭を離れません。そのきっかけとなったのは、小さな新聞記事。毎日、ボタニカルアートと植物の解説が出ているのです

先日その欄にヒガンバナが掲載されていて、それによると「ヒガンバナは種がないので、種では増えない。」のだそうです。

ええ~ そんなことってある?つまり、ヒガンバナは球根(鱗片)で増えると?

あの広場に現れたヒガンバナの群れをみると、にわかには信じがたいものでした。

かなり離れて咲いているヒガンバナ。

これは球根が次々と増えていったのが分かります。

先日植物に詳しい弟夫婦に聞いてみましたら、やはり「種はできない」と即答されました。染色体が三倍体なのでだめなんだそうです。コヒガンバナという種類があって、それは二倍体なので種ができるそうです。たしか生物の授業で習ったような・・・・

じゃあ、何にもないところにぽつんと生えているのはどうやってそこに生えたんだろう?

たとえば、

周囲にはヒガンバナが一つもない生け垣のまん中に。

下の方にはピンクの花も。この球根はどこからやってきたの? この家の持ち主がわざわざ植えたとも思えません。

これは聞いても分かりませんでした。

ところで、ヒガンバナは毎年のようにアップしているので、一応過去の記事を確認しているのですが、なんと数年前に「ヒガンバナは種ができない」と自分で書いているではありませんが。

ショック。学んだことをすっかり忘れていたことが。しかもそう書いておいて、疑問も何も持たずスルーしていたことが。ああ~自分の記憶力に危機感を感じます。

ともあれ、わたしの疑問は解決できないのでネットでいろいろ調べてみました。

そこで分かったことをまとめてみると

〇 飛び飛びに生えているのは、増えてせり上がった球根が地表にせり上がり、転がっていったり水に流されたり動物にくわえられたりして移動したものと思われること。

〇 山などにぽつんと生えているものは、かつてそこに人が住んでいて植えたと考えられること。

〇 まれにコヒガンバナという二倍体の花が有り、それは普通のヒガンバナに先駆けて咲くということ。

〇 コヒガンバナには種ができて繁殖すると言うこと。

あれ?そういえば9月1日に咲いているヒガンバナがありました。それも2箇所。あれがコヒガンバナだったら今ごろ種が付いているかしら。だけど多分見分けが付かないでしょうね。

柿畑の中は乗用の草刈り機で草を刈ったり、トラクターで耕したりした跡があり、機械の入らない木の根元や畑の端っこだけ草やヒガンバナが残っています。そこからヒガンバナが広がっていくので、木の周辺には花が多かったのかなあと思います。

そしてトラクターでかき混ぜられた球根はあちこちに散らばって、空き地いっぱいに花を咲かせたのではないでしょうか。何となく納得。だけど説明の付かない場所もまだまだあります。

もう一つの疑問

近頃よく見かけるピンクのヒガンバナ。どうして色が変わったかということ。

じつは何年も前にピンクの花の球根を持ち帰ってプランターに植えたのです。しかし、翌年咲いたのは普通の赤い花でした(今でも咲いています)。と言うことは、わたしが持って帰った突然変異ではなく、たまたまその年の何かの影響で色変わりしたということです。

またまた弟に聞いてみましたら、これも即答でした。「除草剤」だそうです。環境に優しいという除草剤は、雑草の葉にかかると根に浸透して枯れますが、ヒガンバナは球根なので枯れません。たまたま薬品がヒガンバナの近くの土の中に残ると、色変わりの影響が出るのだそうです。

けれど、本当に突然変異で色が変わってしまったのがあるかもしれません。それを確かめるにはもう一度ピンクの花の球根を植えるのがいいのですけれど。

こんなこと追求している場合じゃないよ、あた子さん、と心の声が・・・・庭の草引きと、花畑の草引きと、春の花の植え付けと、部屋の掃除と、やることいっぱい・・・・